Comune di Bardi – (PR)

Articoli correlati

Info

- Codice Catastale: A646

- Codice Istat: 34002

- CAP: 43032

- Numero abitanti: 2382

- Nome abitanti: bardigiani o bardesi

- Altitudine: 585

- Superficie: 189.48

- Prefisso telefonico: 0

- Distanza capoluogo: 62.0

Storia del Comune e informazioni Emblemi civici

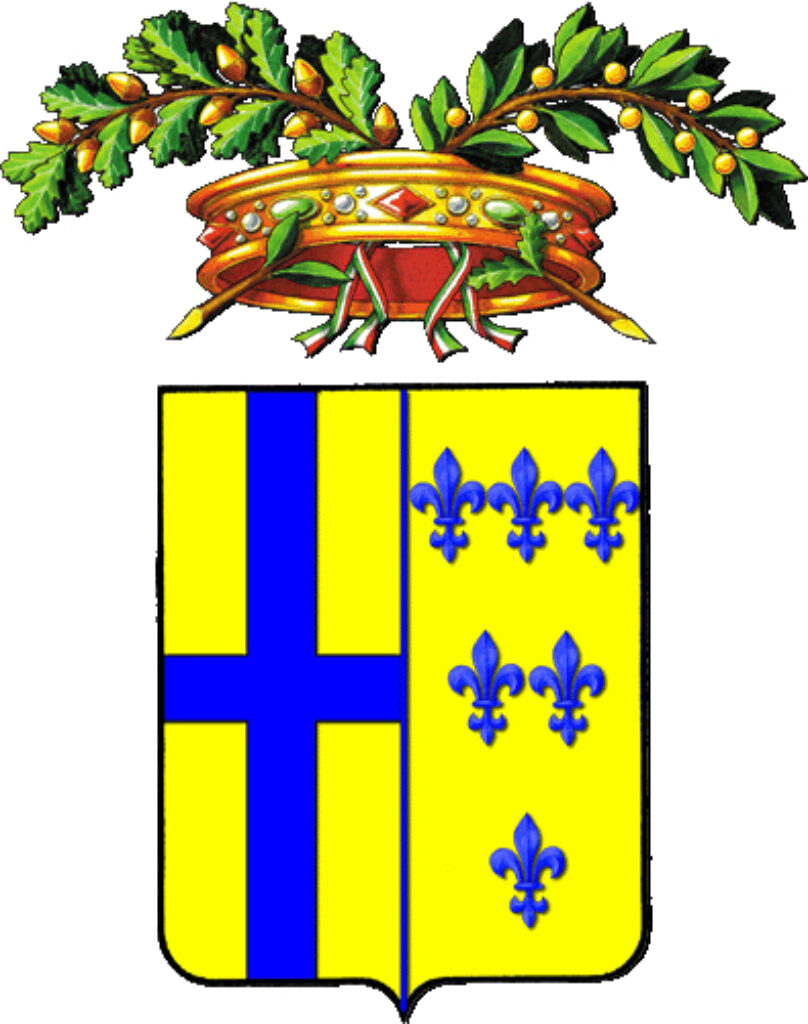

Lo stemma araldico del Comune di Bardi è in uso già dal tempo dei Landi, ed è stato riconosciuto una prima volta da Carlo III di Borbone, duca di Parma e Piacenza con Decreto del 28 luglio 1851 che riporta: “…E’ data facoltà al Comune di Bardi di valersi delle antiche sue arme, consistenti in un campo d’argento, che offre un albero, e appiedi di esso un cane coricato (l’uno e l’altro di color naturale) e intorno al fusto dell’albero una fettuccia col motto fidelitas, facendo incidere le arme stesse nel bollo di quella Podesteria…”. Si caratterizza per alcuni elementi tipici: il cane (tradizionalmente simbolo della fedeltà) associato alla scritta FIDELITAS su un nastro attorcigliato al tronco di un albero, che secondo la tradizione dovrebbe essere un frassino (caro alla mitologia nordica e albero totemico anche di popolazioni di altri luoghi, nonché alludente alla collocazione appenninica del paese) ma che viene spesso descritto come di Alloro, e timbrato dalla corona comitale.

Secondo lo Statuto del Comune l’attuale versione dello stemmo risale all’epoca del Ducato di Maria Luigia d’Asburgo-Lorena, ex (seconda) moglie di Napoleone Bonaparte, che fu duchessa regnante di Parma, Piacenza e Guastalla.

Blasone (nostro): “d’azzurro, all’albero con cane rivoltato e coricato al suo piede; l’insieme sostenuto da un terreno, il tutto al naturale; il tronco dell’albero accollato da un breve svolazzante in fascia di rosso con la scritta FIDELITAS a caratteri maiuscoli d’oro”.

È il Comune più esteso della Provincia di Parma e fino al 24 settembre 1923 apparteneva alla Provincia di Piacenza. Il toponimo può derivare dal personale “Bardo” oppure dalla voce etnica “Bardi” abbreviativo da Longobardi, a testimonianza di un importante insediamento di questa popolazione nella zona in mezzo ad altri centri definiti come “Romani” (cioè delle popolazioni già presenti di etnia latina di origine ligure-celtica).

Secondo la leggenda invece Annibale, costretto a passare l’inverno sull’Appennino piacentino dopo la battaglia contro i Romani avvenuta presso il fiume Trebbia, dette in custodia uno dei suoi elefanti agli abitanti del luogo i quali lo presero ad emblema per identificarsi (da “barrus”: elefante) riconoscenti all’animale per l’aiuto che aveva loro dato in alcuni pesanti lavori, e decisero di seppellirlo in un tumulo sul quale sarebbe poi sorto il castello.

BARDI è così nominata da un documento del 302 come “villa” (quindi centro rurale), che ebbe una chiesa dipendente dalla pieve di Casanova in Diocesi di Brugnato (oggi Diocesi di La Spezia-Sarzana-Brugnato), poi eretta in parrocchia nel 1560.

Il paese si identifica da secoli con il possente castello, di proprietà di tale Andrea di Dagiverto nell’897. Il vescovo di Piacenza Everardo ne acquistò una parte: il resto fu acquisito dai sui successori ed eretto in Contea.

Per sfuggire ai tumulti scoppiati in città, nel gennaio del 1000 il vescovo Sigifredo vi trasferisce la propria residenza.

Nel 1200 i vescovi piacentini cedettero il feudo ad una famiglia che si disse Conti di Bardi e di Rivalta (dalla quale provenne la monaca cistercense Franca da Vitalta, poi santificata, che eresse con l’amica Clarenza Visconti un monastero a Montelana in Val d’Arda), ma ribellatisi questi feudatari ne furono estromessi dal Comune di Piacenza nel 1251 e il castello distrutto dai Pallavicino.

Il 19 marzo 1257 il Comune affidò il feudo al conte Uberto Landi, che passato tra i filo-imperiali ricostruì il castello e iniziò la politica di impossessamento dei territori di Piacenza.

I Guelfi di Piacenza lo assediarono nel suo castello nel 1269 e lo costrinsero alla resa per fame. Il Comune piacentino lo tenne fino al 1307, quando fu espugnato da Alberto Scotti e dai suoi alleati ghibellini.

Nell’ottobre del 1397 Uberto II (detto Ubertino) Landi riuscì ad ottenere l’investitura imperiale del territorio delle contee di Bardi, di Borgo Val di Taro e di Compiano, creando un vasto territorio feudale tra le valli del Taro e del Ceno.

Nel 1532 ne era feudatario Agostino Landi, che fu tra i promotori dell’uccisione del nuovo Duca di Piacenza e Parma, Pier Luigi Farnese (figlio di papa Paolo III). Fu in seguito a questo omicidio che i Farnese decisero di trasferire la capitale da Piacenza a Parma.

L’appoggio dell’imperatore Carlo V fece ottenere nel 1551 l’elezione di compiano in Contea e di Bardi in marchesato. Ai quali aggiunse il titolo di Principe della Val Taro, con capitale a Borgo Val di Taro.

Alla sua morte, il 13 maggio 1535, l’imperatore riconobbe i titoli al figlio Manfredo 1556. Questi sposò Maria Antonia Fieschi, che portò in dote anche Varese Ligure (che, alla morte della moglie, gli fu però tolto dai parenti di questa). Manfredo morì a Roses, di ritorno dal suo ulteriore matrimonio in Spagna con Donna Giovanna Cordova d’Aragona.

L’imperatore Ferdinando I d’Asburgo riconobbe erede il fratello minore Claudio Landi, che sposò la vedova di suo fratello nel 1565. Mentre Claudio svolgeva l’incarico di governatore di Lodi i suoi stati si ribellarono (sostenuti dalla vicina Pontremoli).

Il 21 agosto 1589 Claudio morì e i feudi passarono al figlio Federico, che provò a tutelarsi attraverso un matrimonio con Donna Placidia Spinola, figlia di Filippo principe di Venafro. Da quest’unione nacque Polissena che sposò Giannandrea Doria di Genova, principe di Melfi, il figlio della coppia fu costretto a vendere tutto lo Stato al Duca Ranuccio II Farnese di Parma nel 1682.

Nel 1805 furono soppressi i feudi e il castello fu sede del primo Municipio del Comune.

Dal 1923 comprende anche il territorio del soppresso Comune di BOCCOLO DEI TASSI, sorto nel 1805, che il 21 gennaio 1828 ebbe sede nella località di PIONE per poi passare a Bardi.

Note di Massimo Ghirardi

Si ringrazia Alessandro Neri per la gentile collaborazione.

Bibliografia:

AA.VV. STEMMI delle Province e dei Comuni dell’ Emilia Romagna, a cura del Consiglio Regionale dell’Emilia Romagna. Editrice Compositori, Bologna 2003.

AA.VV. DIZIONARIO DI TOPONOMASTICA Storia e significato dei nomi geografici italiani. UTET, Torino 1997.

Ulino Maurizio. LA SALA LANDI. Analisi degli affreschi della Sala Landi del castello di Bardi. Centro Studi per la La Valceno, Bardi 2018.

Sito istituzionale del Comune di Bardi.

STEMMA RIDISEGNATO

STEMMA ACS

STEMMA UFFICIALE

LOGO

BLASONATURA

“D’azzurro, all’albero con cane rivoltato e coricato al suo pedale dal pelame bruno; l’insieme sostenuto da un terreno arido, il tutto al naturale; il tronco dell’albero accollato da un breve svolazzante in fascia di rosso con la scritta FIDELITAS a caratteri maiuscoli d’oro”.

SMALTI

ALTRE IMMAGINI

Stemma con disegno degli anni 30-40

GONFALONE RIDISEGNATO

GONFALONE UFFICIALE

BLASONATURA

“Drappo di azzurro…”

ALTRE IMMAGINI

LEGENDA

- stemma

- gonfalone

- bandiera

- sigillo

- città

- altro

- motto

- istituzione nuovo comune