Città di Arezzo – (AR)

Articoli correlati

Info

- Codice Catastale: A390

- Codice Istat: 51002

- CAP: 52100

- Numero abitanti: 100212

- Nome abitanti: aretini

- Altitudine: 296

- Superficie: 386.28

- Prefisso telefonico: 0

- Distanza capoluogo: 0.0

- Comuni confinanti:

nghiari, Capolona, Castiglion Fibocchi, Castiglion Fiorentino, Città di Castello (PG), Civitella in Val di Chiana, Cortona, Laterina Pergine Valdarno, Marciano della Chiana, Monte San Savino, Monte Santa Maria Tiberina (PG), Monterchi, Subbiano

- Santo Patrono: san Donato

Storia del Comune e informazioni Emblemi civici

Gli Etruschi nel VI secolo a.C. fondarono la città di Aritim in una suggestiva posizione su una collina di 300 metri d’altezza dominante la Val di Chiana, sulla via che collegava la capitale “federale” Chiusi (Kleusins) con Fiesole (Vipsul), dedicandola alla loro dea Artume (identificata dai Latini con Artemide/Diana).

Storica alleata di Roma, nel 205 a.C. inviò aiuti per la II Guerra Punica.

Nel VI a.C. secolo la vita cittadina è dominata dalla famiglia dei Cilnii (la stessa dalla quale avrà origine Mecenate).

La principale industria di Arretium è la ceramica (in particolare la cosiddetta “sigillata aretina”, caratterizzata da una vernice lucida, color rosso mattone), che dà lavoro e ricchezza agli Aretini fino alla crisi determinata dalla predominanza di fabbriche Galliche e Renane e soprattutto conseguente alla costruzione della Via Cassia Nova voluta da Adriano nel 123 d.C. tra Chiusi e Firenze che evitava Arezzo.

Il 7 agosto 304 venne ucciso per ordine di Diocleziano, il secondo vescovo di Arezzo: Donato (in seguito santificato ed eletto a patrono della città). Sulla sua sepoltura sorse una prima cappella e, nel VII secolo, la prima cattedrale monumentale sul colle Pionta, appena fuori la città.

Gli Ostrogoti, giunti in Italia tra il 488 e il 535, rispettarono le istituzioni ecclesiastiche.

Tra il 575 e il 600 Arezzo viene occupata dai Longobardi.

I Franchi arrivano ad occupare la Regione, nel corso dell’ VIII secolo, e creano il Marchesato di Toscana (dai Marchesi si origineranno poi i Canossa, tra cui il potente Bonifacio IV, 985-1052, e la figlia Matilde, 1046-1115).

Il Vescovo Alemperto (1014-1023, già arcivescovo di Ravenna) incaricò l’architetto Maginardo di recarsi a Ravenna per studiare la Basilica di San Vitale e progettare una nuova cattedrale ispirata a quella. I lavori si conclusero nel 1032 sotto l’episcopato del successore Teodaldo (1023-1036).

Del 1053 è la nomina di Arnaldo primo Vescovo-Conte (morto nel 1062), vicario dell’Imperatore; prima carica in Italia di questo tipo.

Il Comune ha origine, invece, alla fine dell’XI secolo: Arezzo fu una delle prime città a reggersi come Libero Comune, del 1098 è la nomina dei primi Consoli. In questo periodo si dice che la città abbia adottato il suo primo emblema: uno scudo rosso, che richiamava l’ “ancile” di Numa Pompilio e collegamento ideale alla Colonia Romana di Arretium.

Il potere Vescovile e quello Comunale vennero presto in contrasto, talvolta anche cruento, come nel caso del saccheggio del castello vescovile del 1100 e il trasferimento forzato del vescovo in città; per rappresaglia l’imperatore Enrico V saccheggiò Aretium il 27 dicembre 1111e ripristinò la sede precedente.

Nel 1131 il Palazzo Vescovile venne nuovamente attaccato dalla popolazione e il vescovo costretto a trasferire la residenza e la cattedrale presso la Pieve in centro città (storica chiesa “del Popolo”).

Nel 1165 il Comune di Arezzo giurò fedeltà perpetua all’Imperatore.

Nel 1175 morì Girolamo, ultimo Vescovo-Conte di Arezzo.

Papa Innocenzo III il 26 aprile 1203 ordinò il trasferimento della sede episcopale e della cattedrale in città. Per il nuovo tempio venne acquistata dal Vescovo Amedeo la Chiesa di San Pietro dai Benedettini e elevata a sede cattedrale. In seguito ricostruita grazie al lascito di 30.000 fiorini d’oro di papa Gregorio X morto nel palazzo del Vescovo di Arezzo il 10 gennaio 1276.

Parallelamente si sviluppò l’Università, che acquisì presto grande prestigio in Europa.

In città si formarono due partiti: quello Guelfo (minoritario) che sostenne il papato e l’alleanza con Firenze e quello Ghibellino che si oppose accanitamente ai Fiorentini: guidato dalle famiglie degli Ubertini e dei Tarlati di Pietramala.

Nel 1288 gli Aretini sconfissero le armate alleate di Siena e Firenze a Pieve del Toppo. Mal’11 giugno 1289 a Campaldino, presso Poppi, i Fiorentini (con l’aiuto dei fuoriusciti guelfi di Arezzo) si presero la rivincita. Nello scontro rimase ucciso anche il potente vescovo Guglielmino degli Ubertini.

Nel 1300 la città divenne un importante centro Ghibellino e ospitò gli esuli fiorentini (tra cui il notaio ser Petracco e Eletta Canigiani, che daranno alla luce il celebre Francesco Petrarca proprio ad Arezzo il 20 luglio 1304).

Il partito Ghibellino si divide ulteriormente in due fazioni per il dominio della città: i “Verdi” (guidati da Uguccione Della Faggiola) e i “Secchi” (con a capo i Tarlati di Pietramala). Con l’elezione di Guido Tarlati alla carica episcopale nel 1312 i Secchi ebbero il predominio. Grazie alla mediazione del vescovo Tarlati avvenne la pacificazione tra i partiti cittadini.

Nel XIV secolo il potere dei vescovi Aretini fu ben superiore a quello dei predecessori che pur si fregiavano del titolo di “Conte”: al punto che nel 1321 il vescovo Guido Tarlati di Pietramala venne nominato Signore a vita di Arezzo, e il suo episcopato fu caratterizzato come un periodo di pace e di floridezza (anche culturale) per la città, la cui cerchia murata raggiunse la massima estensione.

Il prestigio del prelato è testimoniato anche dallo sfarzoso cenotafio eretto in cattedrale dopo la sua morte avvenuta a Montenero d’Amiata il 21 ottobre 1327 (di ritorno dall’incontro a Pisa con l’imperatore Ludovico il Bavaro).

Il 7 marzo 1337, il fratello Piero, detto “Saccone”, incapace di gestire il potere ereditato dal fratello vescovo, vendete “provvisoriamente” per 10 anni la Signoria a Firenze per 18.000 fiorini d’oro.

Nel 1342 si assistette all’effimera restaurazione del Comune con il potere in mano Guelfa.

Tra il 1381 e il 1384 la città subì diversi orrendi saccheggi. Nel 1383 Arezzo fu presidiata da Jacopo Caracciolo, vicario di Carlo Durazzo, pretendente al trono di Napoli.

Le famiglie ghibelline si allearono e incaricano il capitano di ventura Enguerrand de Coucy, in marcia verso sud come alleato di Carlo d’Angiò contro Durazzo, di saccheggiare la città e di consegnarla ai Tarlati. Il 29 settembre 1384 la città fu devastata e i francesi pretesero ben 40.000 fiorini d’oro per lasciarla: somma che venne pagata dalla Repubblica di Firenze che si assicurò così il dominio sulla città.

Nel castello però il Caracciolo resistette, fino a che i Fiorentini non lo “convinsero” a cedere con ulteriori 18.000 fiorini il 5 novembre 1384. La sottomissione a Firenze venne solennemente sancita il 5 novembre 1384.

Dal 1430 la Repubblica Fiorentina, dalla fine del XIII secolo retta da una “Signoria” popolare, divenne in pratica “proprietà” dei Medici che infine, dal 1531 si insedieranno alla guida del dominio fiorentino, che dal 1559, con la conquista dello Stato di Siena, divenne Granducato della Toscana.

Nel 1561 Cosimo I De’ Medici fece abbattere tutto il quartiere episcopale, compresa la cattedrale, per impedire che diventasse rifugio dei ribelli e vi fece costruire la Fortezza.

Nel 1799 la città venne invasa dalle armate rivoluzionarie Francesi, accolti con entusiasmo solo dai (pochi) giacobini toscani. Saranno cacciati dopo pochi mesi grazie anche al vasto movimento popolare di ispirazione cattolica, detto del “Viva Maria” per l’immagine della Madonna del conforto che alzavano come insegna, nato spontaneamente proprio ad Arezzo. Ma con il trattato di pace di Luneville del 9 febbraio 1801, Arezzo passò (con la Toscana) all’Impero Francese. In seguito il titolo Granducale sarà assegnato da Napoleone alla sorella Elisa.

Il Congresso di Vienna del 1814 assegnerà il Granducato di Toscana a Ferdinando III d’Asburgo-Lorena.

Il 27 aprile 1859 un’insurrezione popolare cacciò il Governo reazionario del Granduca Leopoldo II da Firenze e, attraverso il plebiscito del 11-12 marzo 1860, la Toscana passò al Regno di Sardegna.

La prima insegna nota del Comune di Arezzo è costituita da un cavaliere armato, già in uso nella prima metà del XIII secolo: un registro dell’epoca conservato nella Biblioteca di Cortona afferma: “… sigillum comunis Aretii… est uno homo eques in uno equo” (il sigillo del comune di Arezzo… è un uomo cavaliere sul cavallo) con la legenda in esergo “Aretii dignum vos urbis noscite signum” (… conoscete il segno degno della vostra città di Arezzo).

Il Comune era rappresentato anche da un vessillo partito con un campo rosso e uno d’argento, mentre la Parte Guelfa ne portava uno rosso con la croce d’oro (gialla). Arezzo, come tutte le città toscane (e non solo) si identificava anche con un animale totemico, ovvero un cavallo inalberato, che si vede rappresentato insieme alla lupa senese, alla pantera lucchese, al leone fiorentino, alla volpe pisana, all’oca urbinate e altri simboli simili nel monumentale pavimento a tarsia marmorea del duomo di Siena.

Derivato probabilmente dal sopra citato sigillo, il cavallo inalberato si affermò nel tempo, soprattutto dopo l’annessione allo Stato fiorentino, come insegna principale della città. La leggenda vuole che in origine il cavallo fosse rappresentato rosso in campo bianco; nel 1313 avrebbe assunto l’attuale colore nero in segno di lutto per la morte dell’Imperatore Arrigo VII di Lussemburgo (si dice per veleno) il 24 agosto di quell’anno a Buonconvento, presso Siena. Molto più verosimilmente per rendere meglio distinguibile l’emblema (e il vessillo) aretino da quelli delle città vicine.

Nel frattempo la primitiva insegna del Comune, partita d’argento e di rosso, per quanto ben attestata da fonti monumentali (le vetrate della cattedrale, l’arco trionfale in Santa Maria delle Grazie) o in vari manoscritti miniati, era caduta in oblio. Gli eruditi aretini che dal XVIII secolo si occuparono dell’araldica cittadina, probabilmente fidandosi di tratteggi errati o miniature con i colori alterati dall’ossidazione, presero a definirla con un partito verde-rosso quanto meno inconsueto, oltre che araldicamente scorretto, attribuito acriticamente alla Parte Ghibellina della città. Al tempo stesso, lo stemma del Popolo, di rosso alla croce d’oro, venne identificato come arme della Parte Guelfa. Questa interpretazione in seguito ha fatto testo, e solo recentemente il compianto Luigi Borgia ha fatto chiarezza, anche se la consuetudine ormai radicata è dura a morire. L’attuale stemma comunale, riconosciuto con R.D. del 9 luglio 1931, si blasona «D’argento al cavallo rivolto, allegro, inalberato di nero». L’aggettivo “rivolto”, o “rivoltato”, definisce l’orientamento del cavallo, che guarda verso il margine sinistro dello scudo e non verso quello destro, come di norma. La definizione di “allegro” significa “senza finimenti”; “inalberato” invece è sinonimo di “impennato” cioè ritto sulle zampe posteriori. Nel gonfalone comunale in uso, sotto allo scudo d’argento col cavallo nero sono rappresentati anche i sopra citati stemmi, in formato più piccolo: l’uno di rosso alla croce d’oro, l’altro partito di verde e di rosso. Il drappo è rosso-amaranto, che in tempi moderni è stato adottato come colore sociale dalla locale squadra di calcio.

Note di Massimo Ghirardi e Michele Turchi

Bibliografia:

– L. Passerini, Le armi dei Municipj Toscani, Firenze, 1864.

– U. Pasqui, Lo stemma del Comune di Arezzo, in Arezzo e gli aretini, Arezzo, 1921.

– U. Pasqui, U. Viviani, Arezzo e dintorni: guida illustrata storica, artistica e commerciale, Arezzo, 1925.

– S. Bongi (a cura di), Le Croniche di Giovanni Sercambi Lucchese, Roma, 1982.

– G.P. Pagnini, Stemmi e gonfaloni della Toscana, in La Toscana e i suoi Comuni, Firenze, 1985.

– L. Borgia, Introduzione allo studio dell’araldica civica italiana con particolare riferimento alla Toscana, in Gli stemmi dei Comuni toscani al 1860, a cura di G.P. Pagnini, Firenze, 1991.

– L. Borgia, La percezione dell’araldica nella cultura contemporanea, in: Atti del XXIII Congresso internazionale di scienze genealogica e araldica, a cura di S. Ricci, Roma, 2000.

– C. Frugoni (a cura di), Il Villani illustrato, Firenze, 2005.

– V. Favini, A. Savorelli, Segni di Toscana, Firenze, 2006.

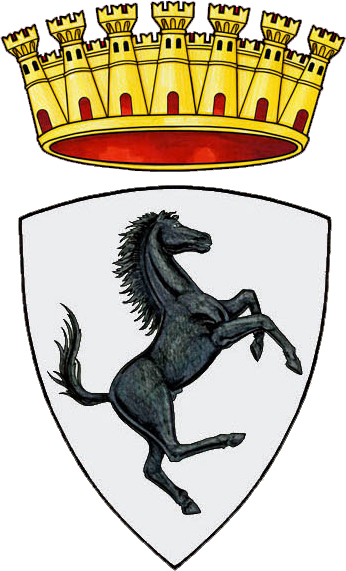

STEMMA RIDISEGNATO

Fonte: Giovanni Giovinazzo

Reperito da: Anna Bertola

Disegnato da: Massimo Ghirardi

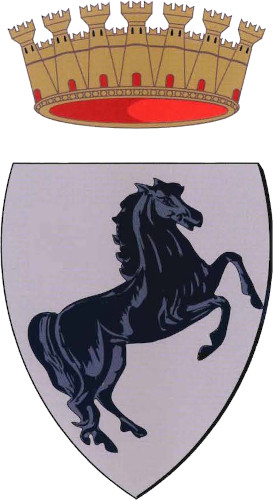

STEMMA ACS

STEMMA UFFICIALE

LOGO

BLASONATURA

“D’argento, al cavallo rivolto, allegro, inalberato di nero. Ornamenti esteriori da Città”

ATTRIBUTI

OGGETTI

ALTRE IMMAGINI

Stemma con la tradizionale corona da città.

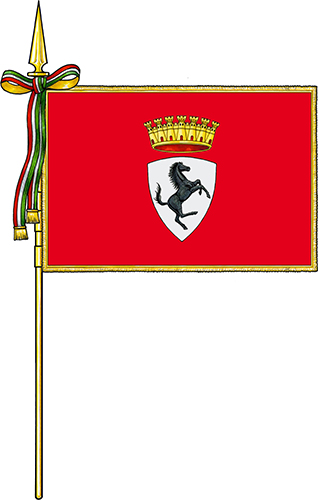

GONFALONE RIDISEGNATO

Fonte: Giovanni Giovinazzo

Disegnato da: Massimo Ghirardi

GONFALONE UFFICIALE

BLASONATURA

“Nella forma degli antichi gonfaloni toscani: Di rosso, caricato dello stemma civico con l’iscrizione centrata in argento: COMUNE DI AREZZO. L’asta a forma di picca, cravatta e nastri tricolorati dai colori nazionali frangiati d’argento”.

COLORI

ALTRE IMMAGINI

Gonfalone in uso di tipo tradizionale.

Gonfalone in uso con le scritte e i bordi argentati malgrado il titolo di città.

“Drappo di rosso…”

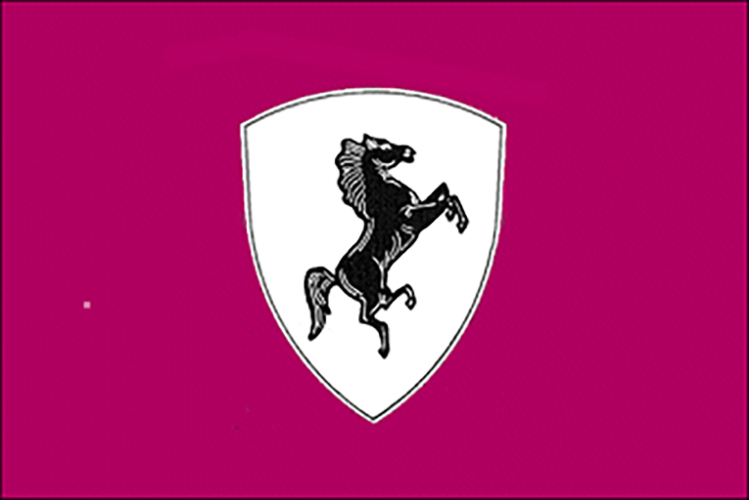

BANDIERA RIDISEGNATA

Fonte: Roberto Breschi

Disegnato da: Bruno Fracasso

BANDIERA UFFICIALE

BLASONATURA

“Drappo di rosso [alias porpora] caricato al centro dello stemma comunale.

ALTRE IMMAGINI

LEGENDA

- stemma

- gonfalone

- bandiera

- sigillo

- città

- altro

- motto

- istituzione nuovo comune