Spedale di Santa Maria Nuova di Firenze

Spedale di Santa Maria Nuova di Firenze

Lungo le vie di pellegrinaggio, nel Medioevo, si muovevano quotidianamente un gran numero di persone e di merci, portando prosperità alle città che attraversavano. Le principali direttrici che attraversavano la Toscana erano la cosiddetta via Francigena, che passava da Lucca e Siena attraversando la Val d’Elsa, e la via dell’Alpe di Serra, che transitava da Arezzo e Orvieto attraversando la Val di Chiana. Firenze era tagliata fuori da questi frequentati itinerari, tuttavia il rapido arricchimento che la città visse nel corso del XIII secolo grazie alla mercatura e al cambio, tanto da riuscire a battere moneta d’oro, ne fece ben presto un polo d’attrazione tale da modificare le tradizionali vie romee, diventando tappa obbligatoria sulla via del pellegrinaggio. Il cronista Giovanni Villani annotava che, a Firenze e nei suoi immediati dintorni, nei primi decenni del XIV secolo si contavano «trenta spedali con più di mille letta per albergare poveri e infermi», posti nei pressi delle porte cittadine o lungo le vie maggiormente transitate. La funzione primaria dello hospitalemedievale era infatti il ricetto e l’accoglienza per pellegrini, viaggiatori e bisognosi di aiuto e protezione, quali orfani, vecchi, vedove.

Quello fatto edificare fin dal 1286 da Folco Portinari, padre della celebre Beatrice amata da Dante, ebbe invece, fin da subito, la funzione di assistenza ai malati. Folco, ricco banchiere e come tale in sospetto di usura, ispirato dalla figura della governante di casa Monna Tessa, volle in vecchiaia riscattare la propria anima per mezzo di opere pie. A tal scopo acquistò un terreno con casolare antistante la chiesa di Sant’Egidio, poco a nord della cattedrale, in una zona da poco inclusa entro il nuovo circuito murario.

Stemma della famiglia Portinari

La primissima sede dell’ospedale si trovava dirimpetto alla chiesa, con ingresso da via dell’Oriuolo, dove oggi si trova il complesso delle Oblate. L’atto di fondazione dell’ospedale venne rogato il 23 giugno 1288; per il suo sostentamento fu riccamente dotato di beni mobili e immobili, grazie anche ai privilegi del vescovo fiorentino, che concedeva indulgenze per chi lasciasse elemosine e donazioni all’ospedale, e scomunica per chi lo danneggiasse. La stessa Monna Tessa, appena fondato l’ospedale, diede vita con altre pie donne alla congregazione delle Oblate, terziarie antesignane delle infermiere, che si occupavano dei malati. Il primo spedalingo fu Benedetto di Ridolfo da Montebonello.

In origine l’ospedale aveva appena dodici letti, che per necessità accoglievano anche due malati, e vista la grande domanda di ricoveri nel 1296 venne acquistato il convento di Sant’Egidio, ormai in decadenza, adeguandolo alle nuove esigenze ospedaliere. Nel 1315, al termine dei lavori, vennero qui ospitati i letti per gli uomini, mentre per le donne rimase attivo il complesso delle Oblate, ristrutturato con una nuova grande corsia. Le due strutture, nelle quali prestavano servizio le oblate e i conversi, erano in ogni caso collegate da un passaggio sotterraneo. Nei pressi della struttura maschile venne approntato anche un cimitero, fino al Settecento uno dei più utilizzati della città. Per quanto attiene l’assistenza medica, già nel 1321 era considerata all’avanguardia, grazie alla fondazione della scuola chirurgica collegata allo Studio fiorentino appena istituito.

La grande epidemia della Peste nera della metà del XIV secolo mise a dura prova l’ospedale, che si trovò a ospitare anche 200 malati al giorno, un numero enorme se si pensa che all’epoca una struttura ospedaliera raramente superava i venti/trenta letti. Grazie a generose donazioni, rendite, privilegi ed esenzioni elargiti da privati, dalla Santa sede e dalla Repubblica fiorentina, Santa Maria Nuova fu in grado di edificare nuovi reparti. Le corsie dell’ospedale maschile si conformarono a forma di una grande croce, affacciata su chiostri e cortili, tra i quali non mancava il cosiddetto “giardino dei semplici”, l’orto nel quale si coltivavano le piante officinali, dalle quali gli speziali ricavavano le essenze medicinali somministrate ai pazienti.

I Portinari esercitarono per generazioni una rigorosa sorveglianza, affinché i capitoli stabiliti dal fondatore fossero puntualmente applicati. Ciò nonostante le enormi dimensioni dell’ospedale, che richiedevano una complessa gestione, non lo resero immune da momenti di difficoltà. Ai primi del Quattrocento, con la perdita d’importanza della famiglia dei patroni, l’ospedale iniziò a gravitare sotto la protezione dell’arcivescovo di Firenze e, dal Seicento, dei granduchi medicei.

Nel XV secolo, grazie a una ritrovata floridezza economica, l’edificio dell’ospedale fu interessato da ulteriori interventi di trasformazione e ampliamento; si cominciò anche a decorare con affreschi le pareti delle corsie, per mano di Niccolò di Pietro Gerini; pitture solo in parte conservate nella collocazione originaria; le altre, staccate, si trovano oggi in sale di rappresentanza. A Domenico Veneziano venne commissionato un ciclo di affreschi all’interno della chiesa di Sant’Egidio, di notevole valore artistico, mentre nell’ex chiostro delle Ossa nel 1499 operò Fra Bartolomeo, che vi affrescò un Giudizio universale, ora al Museo di San Marco. In una cappella negli orti di Sant’Egidio ebbe sede, alla fine del Quattrocento, la Compagnia di San Luca, tra i cui adepti c’era Leonardo da Vinci, che vi avviò una scuola di anatomia umana, polo di attrazione per quegli artisti interessati a studiare il corpo umano fin nei minimi dettagli.

Il 26 settembre 1500 fu eletto spedalingo il certosino Leonardo Buonafé (1448-1543), che in trent’anni riorganizzò la struttura finanziaria, migliorò l’assistenza ai degenti e commissionò numerose opere d’arte. L’ospedale ospitava trecento ammalati al giorno, con continuo ricambio di lenzuola pulite e attenzione a ciascun malato, secondo i differenti tipi di morbo.

Stemma della famiglia Buonafé

La fama di Santa Maria Nuova era tale da venir presa a modello per i grandi complessi ospedalieri italiani ed europei. Papa Leone X, da poco eletto, inviò un suo incaricato a visitarlo per ispirarsi nella riorganizzazione dell’ospedale romano di Santo Spirito in Saxia, e anche Enrico VIII, re d’Inghilterra, nel 1524 ne chiese i regolamenti per adottarli alle analoghe istituzioni londinesi. Leonardo Buonafé fu in seguito vescovo di Vieste e nel 1528 di Cortona; le sue spoglie riposano alla Certosa del Galluzzo, sotto uno splendido monumento funebre scolpito nel marmo da Giuliano da Sangallo. Il tardo Cinquecento vide all’opera altri importanti artisti, quali Alessandro Allori, Bernardo Buontalenti e il Giambologna, sia nell’edificio dell’ospedale che nell’annessa chiesa di Sant’Egidio.

Nel 1617 i Medici ottennero ufficialmente il patronato dell’ospedale, a fronte dei grandi lavori di ristrutturazione da loro patrocinati. Ciò nonostante, una relazione del 1621 registrava alcuni disservizi, come l’uso di mettere più degenti nello stesso letto, scarsa circolazione di aria pulita, spezieria poco assortita. Le ripetute ondate di pestilenza (1630-1633) misero a dura prova la città, e richiesero nuove trasformazioni architettoniche e igienico-sanitarie per l’ospedale, promosse dal granduca Ferdinando II. Nuovi letti con struttura in ferro sostituirono quelli multipli in legno, la corsia maschile fu ampliata e risanata con nuove finestre, mentre per quella femminile nel 1660 fu realizzato un nuovo edificio accanto a quello degli uomini. Le migliorie portarono alla riduzione di circa un terzo della mortalità tra i degenti, ampiamente lodate dai contemporanei.

All’inizio del Settecento un inventario delle proprietà di Santa Maria Nuova enumera diciotto fattorie, trecentoundici poderi, ventotto mulini, sessanta case in città e altrettante in campagna. Nel 1732 fu riorganizzato l’archivio, e anche la biblioteca fu notevolmente ampliata, a uso degli studenti della scuola di specializzazione medico-chirurgica.

Nel 1741, con l’avvento della dinastia dei Lorena alla guida del Granducato, venne avviato un processo di laicizzazione, sostituendo dei commissari laici allo spedalingo. Tuttavia una relazione dell’anno successivo registrava una situazione caotica, dominata da sovraffollamento e cattiva gestione. La contemporanea soppressione e accorpamento degli ospedali minori cittadini – peraltro osteggiata dai rettori degli stessi – non aveva certo contribuito a migliorare la situazione. Una profonda riforma si ebbe solo nel 1782, al tempo di Pietro Leopoldo. La breve ma sofferta dominazione napoleonica non influì invece sulla situazione generale di Santa Maria Nuova.

L’avvento del Regno d’Italia non fu traumatico per Santa Maria Nuova: l’aiuto statale fu confermato, così come le rendite economiche, i lasciti e le donazioni.

Nel 1870 furono allestite nuove cliniche nel retrostante convento dismesso di Santa Maria degli Angeli, acquisito dall’istituzione. Dal punto di vista sanitario si registra invece l’importante contributo dato alla scienza medica da Maurizio Bufalini, professore della Clinica medica dal 1835.

Nel XX secolo si registra il completamento del loggiato che circonda la piazza antistante l’ospedale, terminato nel 1960 a cura dell’architetto Nello Bemporad, che riprese fedelmente il progetto incompiuto dell’Ammannati.

Nel 1968 la riforma ospedaliera trasformò Santa Maria Nuova da Opera pia in Ente autonomo finalizzato al pubblico servizio. Nel 1978 la gestione ospedaliera venne organizzata a livello regionale con l’organizzazione delle Unità sanitarie locali. È oggi l’ospedale più antico della città tra quelli tuttora pienamente attivi, e uno dei più vecchi d’Europa.

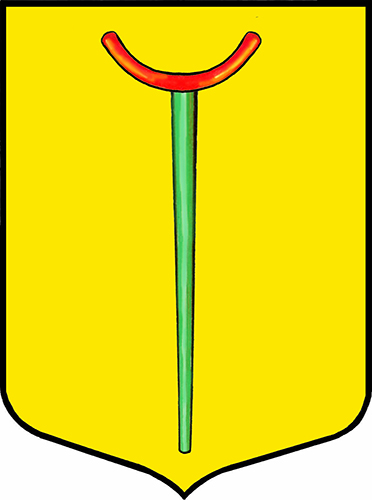

La sua insegna, che si vede effigiata in più parti nell’edificio, nonché su quelli, in città e in contado, che furono di sua proprietà; è costituita da una gruccia (o stampella), simbolo di sostegno, in campo d’oro.

Nota a cura di Michele Turchi

Bibliografia:

- Villani, Nuova Cronica, a cura di G. Porta, Parma, 1991.

- Richa, Notizie istoriche delle chiese fiorentine, Firenze, 1754, tomo II.

- Passerini, Storia degli stabilimenti di beneficienza e di istruzione elementare gratuita della città di Firenze, Firenze, 1853.

- Davidsohn, Storia di Firenze, trad. it., Firenze, 1956-1968.

- Pampaloni, Lo spedale di Santa Maria Nuova, Firenze, 1961.

- Brasioli, L. Ciuccetti, Santa Maria Nuova. Il tesoro dell’arte nell’antico ospedale fiorentino, Firenze, 1989.

- Henderson, Splendide case di cura, spedali, medicina ed assistenza a Firenze nel Trecento, in: Ospedali e città, L’Italia del Centro-Nord, XIII-XIV secolo, a cura di A.J. Grieco e L. Sandri, Firenze, 1996.

Firenze e i primi Giubilei. Un momento di storia fiorentina della solidarietà, a cura di R. Stopani, Firenze, 1999 (scheda a cura di V. Rotondi).

STEMMA RIDISEGNATO

Disegnato da: Michele Turchi

STEMMA ACS

STEMMA UFFICIALE

LOGO

ALTRE IMMAGINI

LEGENDA