Sant’Alfonso Maria de’ Liguori

Sant’Alfonso Maria de’ Liguori

Storia e informazioni

Nato nel casale di Marianella, oggi territorio comunale di Napoli, il 27 settembre 1696, primo di otto figli (dei quali, oltre a lui anche altri quattro diverranno religiosi) di Giuseppe de’ Liguori e di Anna Maria Caterina Cavalieri d’Avenia. Il padre era un nobile cavaliere del seggio di Portanova, nonché “comandante della galera Capitana della Regia Squadra della Città e del Regno di Napoli”, di carattere severo e rude lo affidò, sin da piccolo, a precettori prestigiosi, tra i quali il pittore Francesco Solimena che gli insegnò la pittura arte in nella quale divenne molto abile.

Ragazzo d’ingegno e precoce all’età di soli 12 anni s’iscrisse all’Università di Napoli e, quattro anni dopo, nel 1713 conseguì il dottorato (diritto civile e canonico dopo aver sostenuto un esame col grande filosofo e storico Giambattista Vico), iniziando a esercitare la professione di avvocato già all’età di 16 anni. Nel 1718 ottenne la nomina a giudice del “Regio portulano” di Napoli. Frequentava la Confraternita dei dottori presso la chiesa dei Girolamini affidata ai padri Filippini e si assunse il compito di visitare i malati del più grande ospedale di Napoli.

Intanto nel 1710 Alfonso venne ammesso tra i cavalieri del Sedile di Portanova, “i nobili di piazza”, ai quali spettavano privilegi e mansioni rappresentative nel governo della città.

Nel 1723, al termine di un estenuante dibattimento professionale, che lo vide avvocato degli Orsini contro il Granduca di Toscana, e che venne “accomodato” in modo umiliante per la giustizia, maturò la decisione di prendere i voti, contro l’opposizione del padre che lo aveva promesso sposo di una lontana e ricca parente, la principessa Teresa de Liguori di Presicce (che si farà suora), il quale cedette ma si dimostrò comunque irremovibile a permettergli di scegliere la Congregazione di San Filippo Neri.

Rinunciò ai diritti della primogenitura simbolicamente deponendo la spada di cavaliere ai piedi della statua della Madonna nella chiesetta della Mercede presso Porta Alba e dopo un breve corso di studi (essendo già laureato) fu ordinato sacerdote il 21 dicembre 1726 dal cardinal Pignatelli, all’età di 30 anni divenendo sacerdote diocesano con residenza nella casa paterna. Chiamava a raccolta i fedeli più umili a cui spiegava il Vangelo con modi semplici davanti alla chiesa di Santa Teresa degli Scalzi. Le riunioni vennero inizialmente ostacolate dalle autorità civili e religiose ma, grazie alla caparbietà del sacerdote e dei fedeli, furono alla fine approvate dal cardinale Francesco Maria Pignatelli.

A seguito del terremoto del 1731, che aveva colpito la città di Foggia e che stava provocando l’allontanamento dei fedeli dalla Chiesa, si recò, alcuni anni dopo, in Capitanata. Qui, secondo fonti dell’epoca, il 30 novembre mentre predicava nella chiesa di San Giovanni Battista sarebbe stato avvolto da un fascio di luce e sarebbe stato visto levitare da terra davanti a tutta la folla radunata. L’episodio è ricordato nella raffigurazione di una delle vetrate della cattedrale di Foggia e anche in un quadro conservato nella chiesa dove sarebbe avvenuto l’episodio.

Nel 1732 fondò le “Cappelle Serotine” in cui raccoglieva la povera gente detta dei “lazzaroni”, quindi lasciò Napoli ritirandosi a Scala (in provincia di Salerno, presso Amalfi) dove concepì, assistito dal vescovo di Castellammare di Stabia, l’dea di fondare una Congregazione dedita alla evangelizzazione dei semplici, soprattutto i più derelitti che si denominerà “del Santissimo Redentore”, e il ramo femminile contemplativo delle Monache del SS. Redentore. Quindi, presso l’eremo benedettino di Villa degli Schiavi (attuale Liberi in provincia di Caserta e Diocesi di Caiazzo), nel 1734, aprì la prima Casa dei Redentoristi. La vita della nuova congregazione fu travagliata, in seguito ai diversi divieti applicati agli ordini religiosi e Alfonso Maria de’ Liguori si valse della propria esperienza giuridica, scegliendo la formula della congregazione religiosa, legale nel Regno di Napoli. La congregazione venne approvata nel 1749 da papa Benedetto XIV.

I Redentoristi, con la loro predicazione improntata alla semplicità apostolica, valicarono con le loro missioni i confini del regno giungendo sino in Italia centrale e in Polonia.

Negli anni successivi alla fondazione della congregazione, Alfonso si dedicò alla stesura di numerose opere ascetiche, dogmatiche, morali e apologetiche, tra cui la Theologia moralis (1753-1755) e La pratica del confessore (1755). Fu anche compositore di molti canti in italiano e in napoletano, tra i quali il popolarissimo Tu scendi dalle stelle, adattamento del napoletano Quanno nascette Ninno entrambi composti nel dicembre 1754 durante la sua permanenza a Deliceto (provincia di Foggia), nel convento della Consolazione.

Nel 1762, papa Clemente XIII lo nominò vescovo della Diocesi di Sant’Agata de’ Goti, contro la sua volontà. Durante la terribile carestia che colpì nel gennaio 1764 il Regno di Napoli, Alfonso Maria de’ Liguori riuscì a limitare le sofferenze della popolazione del suo territorio. Si industriò, assieme ai governatori locali, ai sacerdoti della città e della diocesi, per accendere mutui e calmierare il prezzo del pane arrivato alle stelle, rilanciando l’economia bloccata per quasi due anni. Nel 1775 rinunciò alla carica vescovile nelle mani di Pio VI per problemi di salute: soffriva infatti di una forma di osteoartrite che gli incurvò la spina dorsale.

I suoi agiografi raccontano che mentre era vescovo, nel 1774, andò in bilocazione a Roma per assistere papa Clemente XIV che stava morendo e partecipò ai suoi funerali. I suoi confratelli ad Arienzo, nel Palazzo Vescovile dove risiedeva, l’avrebbero visto, per due giorni consecutivi, fermo su una poltrona, immobile come una statua, mentre a Roma sarebbe stato visto intento a confortare il papa che era in agonia. Per la sua malferma salute trascorse molti mesi all’anno nella residenza vescovile di Arienzo nel territorio della sua Diocesi.

Tra il 1770 e il 1776 tentò più volte di costituire una missione nel territorio di Martina Franca e scrisse in risposta ad alcune tesi dell’abate Magli di Martina un breve testo, Dichiarazione del sistema intorno alla regola delle azioni morali, che in seguito venne integrato nell’opera Theologia Moralis.

Si trasferì nella casa dei Redentoristi di Nocera dei Pagani dove rimase fino alla morte, il 1º agosto 1787. Oggi riposa in un’urna all’interno della basilica pontificia di Pagani a lui intitolata.

Fu beatificato il 15 settembre 1816 da papa Pio VII e canonizzato il 26 maggio 1839 da papa Gregorio XVI.

Papa Pio IX lo proclamò dottore della Chiesa nel 1871 a soli 84 anni dalla morte, mentre papa Pio XII nel 1950 gli conferì il titolo di “celeste Patrono di tutti i confessori e moralisti“.

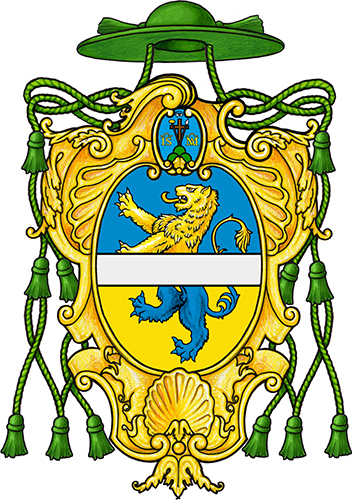

Lo stemma vescovile di Sant’Alfonso è quello di famiglia Liguori (de’Liguoro): “troncato d’azzurro e d’oro, al leone dell’uno all’altro, alla fascia d’argento attraversante”.

Nota di Massimo Ghirardi

STEMMA RIDISEGNATO

Disegnato da: Massimo Ghirardi

STEMMA ACS

STEMMA UFFICIALE

LOGO

BLASONATURA

“Troncato d’azzurro e d’oro, al leone dell’uno all’altro, alla fascia d’argento attraversante”.

ATTRIBUTI

OGGETTI

ALTRE IMMAGINI

LEGENDA