Alessandro II – da Baggio

Alessandro II – da Baggio

Storia e informazioni

Alessandro II, era figlio di un Arderico. La sua famiglia, di Baggio, aveva il capitanato della pieve di Cesano ed era strettamente legata alla corte imperiale. Anselmo, verso il 1045, studiò al monastero di Le Bec presso la scuola aperta da Lanfranco di Pavia. Quindi, non ancora sacerdote, fu presso la corte di Enrico III. Anselmo da Baggio si era quindi formato in ambienti nei quali erano vive le esigenze di riforma della Chiesa e dove si affermava l’importanza della funzione dei signori laici nella realizzazione di un programma di rinnovamento religioso.

É probabile che Anselmo rientrasse in Milano fra il 1053 e il 1055, in occasione del riavvicinamento della nobiltà milanese all’imperatore. In Milano, Anselmo fu ordinato sacerdote dall’arcivescovo Guido da Velate verso il 1055-56. Alla corte di Enrico III, si risolse la controversia giuridica fra la nobile famiglia da Baggio e il monastero di San Vittore con la conseguente nomina di Anselmo a vescovo di Lucca.

È molto probabile, invece, che Anselmo rimanesse ancora in Germania dopo la morte dell’imperatore e prestasse con gli altri signori laici ed ecclesiastici il giuramento di fedeltà in Aquisgrana in novembre o in Colonia il 5-6 dicembre. Rientrò Anselmo in Italia insieme con il papa all’inizio della quaresima dell’anno seguente.

A Milano Anselmo tornò altre due volte, come legato pontificio, per incoraggiare il movimento patarinico e correggerne gli eccessi e gli abusi.

Anselmo aveva trovato la sua diocesi lucchese in condizioni pietose sia dal punto di vista morale e religioso sia da quello economico. Con tenacia, il nuovo vescovo riuscì a ricostruire il patrimonio della Chiesa lucchese, recuperando beni alienati, ottenendo con il suo prestigio numerose donazioni, bonificando vaste zone di terreno. Anselmo, anche dopo la sua elevazione a pontefice, conservò la cattedra episcopale e risiedé anzi spesso a Lucca.

Morto il papa Niccolò II il 27 luglio 1061, i cardinali vescovi si riunivano fuori delle mura di Roma ed eleggevano papa Anselmo. La notte seguente, con l’aiuto di un piccolo contingente normanno, Anselmo e i cardinali furono introdotti in Roma e il nuovo papa fu consacrato con il nome di Alessandro II.

Intanto, una deputazione di nobili romani si era recata in Germania offrendo al giovanissimo Enrico IV le insegne del patriziato romano e pregandolo di usare il diritto che quel titolo gli offriva nell’elezione del pontefice. L’imperatrice reggente Agnese, convocò un concilio a Basilea, nel quale venne eletto papa il vescovo di Parma, Cadalo, che assunse il nome di Onorio II (1061).

All’inizio dell’anno seguente, Agnese inviò a Roma il vescovo d’Alba, Benzone, allo scopo di prendere contatto con la nobiltà cittadina e di preparare l’ingresso dell’antipapa. Il 25 marzo 1062, Onorio II si incontrava finalmente in Sutri con Benzone e con gli esponenti della nobiltà romana. Vinta una battaglia al “Campus Neronis” contro i partigiani di Alessandro II, l’antipapa entrò in San Pietro in Vaticano e si ritirò poi in Castel Sant’Angelo, mentre i suoi partigiani occupavano tutta la città leonina. Il papa era costretto a rifugiarsi in un monastero del colle capitolino. A fine maggio 1062, Goffredo, con un considerevole esercito, si accampò presso il Tevere, a ponte Molle (oggi ponte Milvio), e invitò i contrastanti partiti a deporre le armi e i due pontefici a ritirarsi nelle rispettive diocesi.

Al contrario di Cadalo, Alessandro II accolse l’invito di Goffredo e si ritirò, nello stesso mese di maggio, nella sua diocesi di Lucca, dove rimase fino al marzo dell’anno successivo.

Un grande concilio fu intanto convocato, sembra dall’ arcivescovo Annone, ad Augusta il 27 ott. 1062, per decidere quale fosse il legittimo pontefice. Alessandro II vi fu rappresentato da Pier Damiani che ricordò come Alessandro II fosse gradito alla corte tedesca il concilio si orientò favorevolmente ad A. II, ma non prese decisioni definitive che però furono confermate da un’inchiesta successiva.

Nel marzo 1063, il papa era già tornato in Roma, dove i Normanni avevano provveduto a spianargli il terreno. Nell’aprile, il papa inaugurava nel palazzo lateranense un solenne e affollato sinodo che condannò Cadalo, rinnovò i decreti antisimoniaci di Niccolò Il, vietò ai fedeli di assistere alle funzioni sacre celebrate da sacerdoti concubinari, proibì agli ecclesiastici di cumulare benefici e di accettare l’investitura da laici senza aver prima ottenuto il consenso dell’ordinario diocesano o del metropolita, raccomandò caldamente per il clero la pratica della vita comune. Alessandro II riprendeva così l’attività riformatrice di Niccolò Il. Da parte sua l’antipapa, convocato un concilio a Parma, scomunicava Alessandro II, accusandolo di non esser stato eletto dal clero e dal popolo di Roma, ma – in disprezzo delle leggi canoniche – dai Normanni, nemici dell’Impero. Nel maggio, Cadalo con un esercito lombardo mosse su Roma e, aiutato dalla nobiltà romana, occupò di nuovo la città leonina, insediandosi in Castel Sant’Angelo.

Quando le cose volgevano ormai favorevolmente per Alessandro II, un intempestivo intervento di Pier Damiani rimise tutto in discussionequando scrisse una lettera all’arcivescovo Annone invitandolo a convocare un concilio per porre fine alle contestazioni all’elezione di Alessandro II.

Appena risollevate le sue sorti, A. II aveva cominciato a occuparsi delle imprese delle armi cristiane contro gli infedeli. Proprio nel 1063, il papa inviò lo stendardo di San Pietro al normanno Ruggero, vittorioso nella battaglia di Cerami contro i musulmani di Sicilia. Nello stesso anno, l’arcivescovo di Cosenza, Arnolfo, presiedeva in Bari, in nome di Alessandro II, un sinodo riformatrice. L’anno seguente il gonfalone pontificio era inviato ai cavalieri francesi che, sotto la guida del duca di Aquitania, Guido Goffredo, combattevano contro i musulmani di Spagna.

Intanto la proposta di Pier Damiani aveva trovato facile seguito in Germania e, nel Natale 1063, l’arcivescovo Annone convocò per la Pentecoste dell’anno seguente un generale concilio a Mantova allo scopo di decidere sulla legittimità dell’uno o dell’altro pontefice.

Cadalo rifiutò di intervenire al concilio e si fermò ad “Aqua Nigra”, fuori del territorio canossiano, dove era Mantova; Alessandro II, invece, vi si presentò e rispose alle accuse di simonia e di alleanza con i normanni. La procedura della sua elezione veniva cosi riconfermata da Alessandro II come l’unica legittima. Per quel che riguardava l’accusa di alleanza antimperiale con i Normanni, Alessandro II invitava il re ad accertarne la veridicità di persona, in occasione di un suo eventuale viaggio a Roma per l’incoronazione imperiale. L’antipapa Onorio II fu quindi dichiarato deposto e scomunicato.

Riconosciuto anche dall’arcivescovo Guido di Milano e da altri vescovi lombardi, per le pressioni dei patarini, il papa rientrava trionfatore in Roma.

Ma ben presto, a Milano, l’arcivescovo Guido tornò alle pratiche simoniache e rafforzò il suo partito contro il movimento patarinico e in Germania l’astro di Cadalo accennava a risorgere, sicché Pier Damiani si affrettava a scrivere al sovrano, invitandolo a sguainare la sua spada in favore della Chiesa romana.

Una coalizione di signori tedeschi, laici ed ecclesiastici, ottenne dal re che Adalberto fosse allontanato dalla corte e costretto a ritirarsi a Brenia. Il matrimonio di Enrico IV con Berta poteva così realizzarsi.

Alessandro II poteva considerare ormai rinsaldata la sua posizione.

Intanto gli stretti e cordiali rapporti di A. II con i Normanni dell’Italia meridionale erano stati gravemente compromessi dall’atteggiamento ambiguo assunto dal pontefice nei loro riguardi al concilio di Mantova, tanto più perché i continui progressi normanni destavano gravi preoccupazioni negli ambienti della Curia romana. Il papa fu costretto a invocare l’aiuto del re.

Nella seconda metà del 1066 l’arcivescovo Annone e il duca Goffredo di Lorena, che era ritornato in Germania, prepararono insieme il piano di una spedizione in Italia. Enrico IV convocò per la Candelora del 1067 in Augusta una grande assemblea di signori per preparare il suo viaggio in Italia. Per ragioni che non sono a noi chiare, la spedizione del sovrano fu rimandata, e scese in Italia soltanto Goffredo.

Oltre al venir meno della pressione normanna, altri avvenimenti contribuivano a rafforzare la posizione di Alessandro II e a risollevare le sorti del partito riformatore in Italia. A Milano i patarii rialzavano il capo, mentre moti patarinici scoppiavano a Piacenza e a Cremona. Il papa inviò a Milano una legazione allo scopo di pacificare la città e di assicurare la riforma del clero, ponendo freno tuttavia agli eccessi patarinici.

Il pontefice approfittò subito della migliorata situazione italiana per riprendere una politica di prestigio e di riforma. Il 10 agosto presiedette in Melfi un solenne concilio, nel quale vennero deposti parecchi vescovi indegni e annullate alcune ordinazioni irregolari; mentre erano riconosciuti i privilegi della sede metropolitana di Canosa-Bari e soprattutto si dava incremento alla Chiesa di rito latino rispetto a quella di rito greco.

Il riavvicinamento del papa con i Normanni significava per il papato l’inizio di una decisa azione di riforma e di accentramento nelle Chiese dell’Italia meridionale, ma non poteva non destare sospetti e ostilità presso la corte germanica.

Nella quaresima del 1068 il re Enrico IV inviò in Lombardia un’ambasceria che prese contatto con Cadalo. Ai colloqui partecipò anche il duca Goffredo di Lorena. Lo sdegno di Alessandro II per questi contatti con lo scomunicato antipapa fu grande. Nel sinodo pasquale, Annone ed Enrico furono scomunicati e quindi riconciliati solo dopo aver fatto penitenza.

Alessandro II riprendeva così una politica decisa di riforma, non esitava a richiamare all’ordine prelati potentissimi del regno di Germania e si intensificavano di nuovo le missioni di legati pontifici nei vari stati occidentali.

Al principio del 1069 si acuì il contrasto con la corte germanica rillantemente risolto a suo favore dal papa.

La vasta azione riformatrice e accentratrice nel campo ecclesiastico, condotta da Alessandro II con grande spirito di indipendenza, sollevava i sospetti ed eccitava l’ostilità presso la corte germanica e l’antagonismo fra papato e corte germanica si inaspri sul suolo lombardo. Anche in Germania il sovrano seguiva una politica ostile al papato.

Nel concilio romano di quaresima (1073), uno degli ultimi atti del pontificato di Alessandro II, si veniva già a delineare la situazione politico-religiosa che sarebbe stata poi affrontata dal successore, Gregorio VII.

Pur conservando l’intransigenza dei principi e la fermezza dell’azione riformatrice, nella riacquistata potenza politica e nel rinnovato prestigio spirituale, Alessandro II tentava ancora, alla fine del suo pontificato, morì infatti il 21 aprile 1073, di avviare un’azione comune e concorde fra papato e Impero per la riforma religiosa, memore dei copiosi frutti della fervida collaborazione fra i principi e la Chiesa nell’Italia meridionale, nella Spagna, nell’Inghilterra, nella stessa Francia.

Le concessioni al potere laico, che gli sono state rimproverate come un tradimento degli ideali di riforma e una deviazione dall’opera intrapresa da Niccolò II, furono fatte in momenti di particolare debolezza del papato, in periodi di incertezza. Non appena la situazione personale di Alessandro II e la posizione del papato si rafforzava, veniva ripresa un’azione politico-religiosa di vasto respiro.

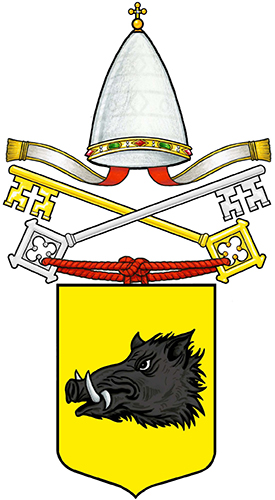

Lo stemma papale viene riportato nei suoi ritratti di epoca tardo medioevale. Il cinghiale ritorna nello stemma di alcuni rami della casata dei Baggio, ma soprattutto nelle casate dei “Baggi”.

Note di Bruno Fracasso

Liberamente tratte dal “Dizionario biografico Treccani”

STEMMA RIDISEGNATO

Disegnato da: Massimo Ghirardi

STEMMA ACS

STEMMA UFFICIALE

LOGO

BLASONATURA

“D’oro alla testa di cinghiale al naturale, armato di argento”

ATTRIBUTI

SMALTI

OGGETTI

ALTRE IMMAGINI

LEGENDA