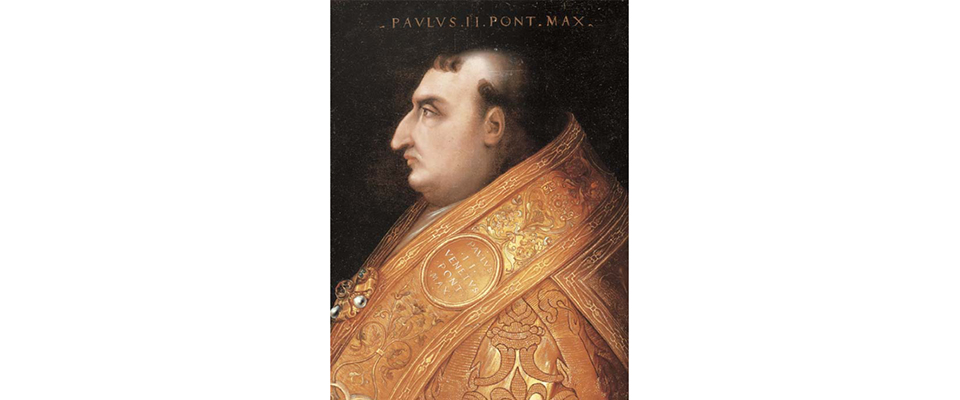

Paolo II – Barbo

Paolo II – Barbo

Storia e informazioni

Pietro Barbo nacque a Venezia il 23 febbraio 1417 da Niccolò e Polissena Condulmer. I Barbo erano una ricca famiglia del ceto patrizio dedita ai commerci. Per parte di madre, era pronipote di Gregorio XII e nipote del cardinale Gabriele Condulmer divenuto Eugenio IV.

Condotto a Roma per essere educato alla corte papale, venne presto avviato alla carriera ecclesiastica che venne incentivata dall’elezione a papa dello zio.

Le sue promozioni furono rapide: divenne cardinale diacono nel 1440 e cardinale presbitero con il titolo di San Marco sotto Niccolò V; posto alla guida della diocesi di Vicenza dal 1451, sotto i papati di Niccolò V e Callisto III, ebbe notevole influenza e già nel 1458 era un papabile. Sotto papa Pio II, del quale era stato rivale per il pontificato, invece, il suo prestigio diminuì considerevolmente. Tuttavia lo nomina vescovo di Padova. La sua designazione, però, fu impedita dalla Serenissima, che gli oppose la candidatura del vescovo di Feltre, Jacopo Zeno. Così, nel marzo 1460, Barbo rinunciò al vescovato a favore dello Zeno, mantenendo quello di Vicenza fino all’elezione a pontefice.

Il cardinale Barbo fu a sorpresa eletto Papa all’unanimità, dopo un brevissimo conclave, il 30 agosto 1464, al primo scrutinio. Barbo avrebbe desiderato chiamarsi Formoso II, dal latino “formosus”, “bello”, per il suo bell’aspetto, ma i cardinali lo dissuasero perché questo nome rievocava la sfortunata figura di Papa Formoso. Pensò allora di chiamarsi Marco II, in onore di San Marco, ma lo Stato della Chiesa aveva screzi con Venezia. Il nuovo pontefice scelse infine il nome di Paolo II.

Il suo giuramento lo impegnava ad abolire il nepotismo, a continuare la guerra ai Turchi e a indire un concilio ecumenico nel giro di tre anni. Ma i termini di tale giuramento vennero modificati da Papa Paolo dichiarando che avrebbe seguito tali norme solo come direttive e non come obblighi.

Deciso a sopprimere ogni possibile rinascita del conciliarismo, Paolo II impresse al suo pontificato una concezione assolutista e autocratica nei confronti del collegio cardinalizio. Per sottolineare la sua volontà di dominio, Paolo sostituì definitivamente alla mitria il triregno, eredità dell’antico impero romano e simbolo del potere temporale del papa.

Il 19 aprile dello stesso anno, stabilì che dal 1475, l’Anno santo sarebbe stato celebrato ogni venticinque anni.

Nella questione della guerra ai Turchi, l’unico sovrano che avrebbe potuto prenderne la guida, re Giorgio di Poděbrady di Boemia, venne rifiutato dal Papa e perseguito come eretico. Nell’agosto 1465, Paolo convocò re Giorgio davanti al tribunale romano. Constatando che il re non si era presentato, si alleò con gli insorti in Boemia, liberando i sudditi dal giuramento di fedeltà al re. Nel dicembre 1466, pronunciò il bando di scomunica e la sentenza di deposizione .

Paolo, riconoscendo che il suo predecessore aveva trascurato l’esazione del censo dovuto alla Chiesa, cominciò a sollecitare il re di Napoli, Ferrante a pagare tutti i censi che doveva alla Santa Sede, i quali per più anni non erano stati pagati. Ferrante era rimasto a corto di denaro e quindi non solo si scusò di non poterli pagare, ma chiese al Pontefice di abbonargli il pagamento. La questione si appianò quando il papa, per contrastare il potere dei conti dell’Anguillara, chiese aiuto a Ferrante, il quale gli mandò delle truppe.

Però Ferrante pretese dal Papa di detrarre dai censi le spese che aveva fatto per soccorrerlo e richiese per l’avvenire che il censo si dovesse diminuire. Il papa, da parte sua, ricordava al re i soccorsi che il proprio predecessore aveva prestato per reprimere la congiura dei baroni.

Ferrante, alla fine, pretese la restituzione delle terre che il papa possedeva entro i confini del regno e di Benevento. Il cardinal Roverella, suo legato, venne inviato a Napoli per placare Ferrante, il quale infuriato aveva ordinato ad Alfonso suo figlio di togliere il Ducato di Sora alla Chiesa. Il cardinale eseguì così bene l’incarico che da allora non si parlò più né di censi scaduti, né della restituzione di quelle terre.

Paolo II avviò una riforma dell’amministrazione comunale e approvò nuove misure contro la corruzione e il commercio degli incarichi pubblici.

Nel 1469, Paolo II iniziò, col consenso dei cittadini, la revisione degli Statuti di Roma, deplorando l’immoralità dei funzionari pontifici che si facevano corrompere accettando doni. Nel 1470, impose alle corporazioni che possedevano benefici una tassa da pagare ogni quindici anni, la quindemia.

La sua politica demagogica era volta ad accattivarsi gli umori del popolo romano anche attraverso l’organizzazione di divertimenti sfarzosi, completamente estranei alla natura sacra e austera della carica pontificia.

Il pontefice si circondò di studiosi e fu un appassionato collezionista di oggetti di valore; avviò il restauro dei monumenti romani, ma soppresse anche l’Accademia Romana, sospettata di coltivare idee e riti paganeggianti e di ordire una congiura ai danni del papa.

Paolo II morì il 26 luglio 1471, a soli 54 anni, a causa, pare, di un’indigestione di melone.

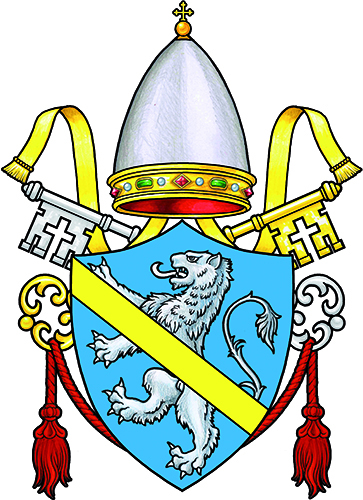

Il suo stemma si blasona: “D’azzurro, al leone d’argento, alla cotissa d’oro attraversante”. Secondo alcune tradizioni ppopolari, fu concesso da un qualche imperatore bizantino per premiare le imprese di cui la famiglia era stata protagonista.

Secondo alcune cronache, in passato era in uso uno stemma parlante “d’argento alla banda di rosso, recante due pesci barbi dello stesso”.

Note di Bruno Fracasso

Liberamente tratte da wikipedia

STEMMA RIDISEGNATO

Disegnato da: Massimo Ghirardi

STEMMA ACS

STEMMA UFFICIALE

LOGO

BLASONATURA

ATTRIBUTI

OGGETTI

ALTRE IMMAGINI

LEGENDA