Monastero di San Michele Arcangelo e San Pietro a Bajano – Napoli

Monastero di San Michele Arcangelo e San Pietro a Bajano – Napoli

Storia e informazioni

L’ex monastero femminile di Sant’Arcangelo a Bajano, nel quartiere di Forcella, ha origini antichissime: nel 593 d.C. l’abate Teodosio consacrò una cappella dedicata al culto di San Michele Arcangelo, che venne detto a Baiano – secondo alcuni studi – per la presenza della nobile famiglia dei Bajani, appartenenti al Seggio della Montagna, grandi benefattori che con le loro donazioni contribuirono alla costruzione del complesso. Secondo altre versioni pare che il nome si debba alla presenza di una piccola comunità di cittadini provenienti da Baia, da dove provenivano anche i Bajani. L’edificio ecclesiastico venne in seguito riedificato e dedicato ai Santi Arcangelo e Pietro, da alcuni monaci dell’ordine di San Basilio, comunità monastica italo-greca particolarmente diffusa nell’Italia meridionale. In epoche successive, l’adiacente convento di Sant’Arcangelo a Baiano passò alle monache di San Benedetto.

Nel XIII secolo venne ricostruito da re Carlo I d’Angiò, primo intervento architettonico angioino a Napoli, il re donò alcune reliquie del sangue di San Giovanni Battista (oggi in San Gregorio Armeno e soggette anch’esse al fenomeno di “liquefazione” come quelle di San Gennaro). Il re intendeva celebrare la vittoria contro gli Svevi, ottenuta il 23 agosto1268 nella battaglia di Tagliacozzo, con la morte di Corradino di Hoenstaufen a seguito della quale Carlo diventò re di Napoli.

Sempre secondo la tradizione, nel monastero si ritirò Maria d’Aquino figlia di Roberto d’Angiò, nota come “Fiammetta” amata dal Boccaccio e descritta ne “Il Filocolo”.

La chiesa è stata rimaneggiata anche nel XVII secolo con la costruzione della piazzetta antistante. Nel 1577 il monastero fu soppresso a causa delle gravi accuse di condotta immorale e delittuosa mosse alle monache, vicenda che ha alimentato una fitta serie di leggende e che fu riportata anche da Benedetto Croce e Stendhal (Marie-Henri Beyle), che scriverà la “Cronaca del Convento di Sant’Arcangelo a Baiano”.

Pare che le monache, tutte figlie dell’alta aristocrazia napoletana, conducessero una vita licenziosa, fino al punto di organizzare vere e proprie orge e a commettere omicidi (compreso quello della badessa Laura Bajani, che intendeva denunciarle) e infanticidi per non essere scoperte. Le loro relazioni erotiche coinvolgevano molti nobili uomini, del calibro del Viceré Don Pedro de Toledo.

Alcune monache conducevano una “vita agiatissima” in appartamenti privati, con ricche suppellettili e servi, come Lavinia (o Livia) Pignatelli, che “riceveva” visitatori galanti con tutto agio, e Luisa San Felice di Bagnoli.

Giulia Caracciolo Rossi e Agnese Arcamone, entrambe di nobile famiglia e intime amiche, vennero accusate anche di lesbismo dalle consorelle Eufrasia d’Alessandro e Chiara Frezza di Ravello. La Caracciolo, per vendicarsi, organizzò l’omicidio degli amanti delle accusatrici (al quale assistette inorridita la nuova badessa Costanza Mastrogiudice).

La Curia decise di non aprire alcuna inchiesta ufficiale, onde evitare scandali nell’opinione pubblica, ma sia Eufrasia, sia Chiara Frezza e altre consorelle si “suicidarono” in circostanze mai chiarite. A loro, si aggiunse la badessa, molto probabilmente avvelenata. La nuova superiora Elena Marchese, fu anch’essa uccisa da suor Zenobia Marchese e dal suo amante, i quali la pugnalarono e scapparono, coperti da altre suore che si adoperarono anche di “far sparire” consorelle complici o scomode testimoni: suor Chiara Sanfelice, uccisa con il pugnale, e suor Camilla Origlia, fu precipitata da una finestra. Queste morti vennero fatte passare come suicidi.

Lo scandalo fu comunque grande: quando i misfatti non poterono più essere tenuti segreti dalle autorità ecclesiastiche, le monache più ribelli, vennero condannate a bere una pozione mortale a base di cicuta. Suor Giulia Caracciolo, si sottrasse alla condanna e si diede la morte lei stessa con un pugnale nel petto.

Dopo il tentativo infruttuoso da parte del Papa nel 1577 di riordinare la situazione, il padre spirituale Andrea da Avellino, teatino (e futuro santo), dietro consiglio dell’arcivescovo Pietro Carafa, diede l’ordine di chiudere definitivamente il monastero per “fatti di libidine, sangue e sacrilegio”. Le monache rimaste vennero trasferite nel monastero di San Gregorio Armeno.

Di alcune monache (come suor Agata Arcamone o suor Chiara Frezza) non vennero mai ritrovati i corpi e, se alcuni affermarono che fossero fuggite lontano da Napoli, altri sostengono che i loro fantasmi si aggirino ancora nell’ex monastero, accompagnate dalle anime dei numerosi bambini assassinati e sepolti nelle cantine del convento.

La struttura venne abbandonata fino al 1645, quando venne rivitalizzata dai Padri della Mercede (Mercedari), che rimisero in funzione la chiesa ed il convento che diverranno sede dell’Arciconfraternita di S. Maria della Consolazione e della Buona Morte. Ma il monastero venne nuovamente soppresso durante il Regno di Napoli (Regno delle Due Sicilie) tra il 1805 ed il 1815, per decreto di Giuseppe Bonaparte, confermato poi anche da Gioacchino Murat.

Tutto il plesso venne abbandonato e lasciato in stato di degrado, fino a quando, a partire dal XIX secolo, venne occupato abusivamente da privati e dalla chiesa vennero trafugati di diversi dipinti di Antonio Fumo del 1725. Col tempo, sono sorti nell’adiacente monastero appartamenti, che ancora oggi esibiscono le proprie balconate persino al di sotto della croce che indica la presenza della chiesa.

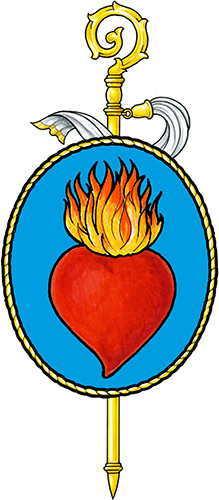

Non si conosce lo stemma dell’abbazia, ma sulla facciata della ex chiesa è ancora visibile un emblema araldico con un cuore infiammato, probabilmente dell’epoca dei Mercedari.

Nota di Massimo Ghirardi

STEMMA RIDISEGNATO

Disegnato da: Massimo Ghirardi

STEMMA ACS

STEMMA UFFICIALE

LOGO

NOTE

Non si conosce lo stemma dell’abbazia, ma sulla facciata della ex chiesa è ancora visibile un emblema araldico con un cuore infiammato, probabilmente dell’epoca dei Mercedari.

ALTRE IMMAGINI

LEGENDA