Leone XI – de’Medici

Leone XI – de’Medici

Storia e informazioni

Papa Leone XI, nacque Alessandro di Ottaviano de’ Medici di Ottajano a Firenze il 2 giugno 1535. Il suo pontificato è durato appena ventisei giorni, è il nono pontificato più breve della storia della Chiesa cattolica.

Alessandro de’ Medici nacque a Firenze da Ottaviano de’ Medici (Gonfaloniere di Giustizia della Repubblica di Firenze [1531-1532] e signore di Ottaiano) e Francesca Salviati, ultimo di quattro figli e unico figlio maschio. Il padre apparteneva a un ramo collaterale della prestigiosa e potente famiglia fiorentina. La famiglia Medici aveva già dato due papi alla Chiesa: Leone X (1513-1521) e Clemente VII (1523-1534). Verso i dieci anni d’età Alessandro rimase orfano del padre.

Decise di diventare sacerdote, ma non trovò il sostegno della madre, che sperava per l’unico figlio maschio un altro destino. Anche lo zio cercò di dissuaderlo. Entrambi lo affidarono a Cosimo de’ Medici, cugino di secondo grado di Alessandro, sperando che si dimenticasse la conversione.

Nel 1560 Alessandro accompagnò Cosimo in un viaggio a Roma. Qui ebbe modo d’incontrare Filippo Neri dal quale fu molto colpito. Tornato a Firenze, riprese a frequentare gli ambienti della corte medicea. Finché visse la madre, Alessandro non le diede pensieri. Ma nel 1566, allorché la madre spirò, decise di prendere gli ordini sacri. Il 22 luglio 1567 l’arcivescovo di Firenze Antonio Altoviti lo ordinò sacerdote. Poco dopo Cosimo I lo fece cavaliere dell’Ordine di Santo Stefano.

Inizialmente si dedicò a vari studi ecclesiastici, senza però brillarvi. Nel 1569, nominato ambasciatore del granduca di Toscana Cosimo I presso la Santa Sede, si trasferì da Firenze a Roma. A Roma fu protetto da Ferdinando de’ Medici, più giovane di lui ma cardinale già dal 1565. Pio V apprezzò le sue doti e lo nominò protonotario apostolico nel 1569. Si mostrò estremamente scaltro nel navigare tra gli intrighi delle corti, quella pontificia e quella fiorentina. Dapprima mise in giro la voce che il proprio segretario era insoddisfatto del trattamento riservatogli e ben presto gli oppositori di Cosimo lo contattarono per metterlo a conoscenza dei loro intrighi contro il duca.

Si adoperò in favore della politica filofrancese perseguita da Cosimo de’ Medici, guadagnandosi quindi l’inimicizia spagnola.

In questi anni Alessandro diventò amico fraterno di Filippo Neri fino ad essere abituale ospite dell’Oratorio, benché il santo fosse filofrancese e rivalutasse la figura di Girolamo Savonarola. La consuetudine tra i due era tale che il Medici ebbe l’onore di posare la prima pietra della Chiesa Nuova nel 1575, che avrebbe poi consacrato nel 1599. Successivamente, con il cardinale Federico Borromeo, fece riesumare le spoglie del Neri per traslarle in un sarcofago più degno di quello in cui era stato sepolto: la tomba comune della sua congregazione. Durante una seconda riesumazione nel 1599, infilò alla mano del cadavere un anello con zaffiro.

Alla morte di Pio V, il duca Cosimo I sperava nell’elezione di Ugo Boncompagni e per questo si diede da fare per boicottare Alessandro Farnese. Dopo la vittoria del Boncompagni, nuovo papa con il nome di Gregorio XIII, Alessandro arrivò presto alla frequentazione del nuovo papa, e ciò gli giovò quando la diocesi di Pistoia divenne vacante. Ferdinando cercò di dissuaderlo sostenendo che era un incarico poco importante, ma Alessandro ci vide invece un’occasione per allontanarsi dalla carica di ambasciatore e dalle relative pressioni di Cosimo e di Ferdinando. Il 9 marzo 1573 il papa lo nominò vescovo di Pistoia. Pur rimanendo a Roma, tramite il cugino, Bastiano de’ Medici, Alessandro fu molto attivo nel riordino della diocesi pistoiese: fece applicare i decreti tridentini soprattutto quello inerente all’obbligo di residenza per i parroci.

Il 27 dicembre 1573 Ferdinando de’ Medici comunicava a papa Gregorio XIII che l’arcivescovo di Firenze Altoviti era gravemente malato: infatti, morì due giorni dopo. Successivamente scrisse che Cosimo I avrebbe gradito la nomina di Alessandro a quella carica, e a stretto giro di posta, il 4 gennaio 1574, il cardinal Tolomeo Gallio comunicò al Granduca che il Papa era favorevole.

Il 15 gennaio 1574 fu consacrato arcivescovo metropolita di Firenze però rimase nell’Urbe, incaricando del governo della diocesi il cugino: nominò curati, fece riorganizzare gli archivi, prescrisse le vesti per il clero e fece restaurare il Palazzo Arcivescovile dove, ancora oggi, campeggia il suo stemma, in un angolo con via de’ Cerretani, si occupò della riforma del clero regolare e secolare, promosse, nel 1575, una visita pastorale, si scontrò con i canonici del Duomo e i loro privilegi, e con i sostenitori dell’ideale religioso di Savonarola. Le tensioni perdurarono fino a quando il generale dell’Ordine domenicano fra Sisto Fabbri non visitò personalmente nel 1585 la città di Firenze e il locale convento di San Marco. La rivalità con il cugino, Ferdinando, lo porto a ricevere da Gregorio XIII, il 12 dicembre 1583, la berretta da cardinale.

Alessandro non poteva entrare in Firenze senza un preciso consenso granducale, che giunse solamente nel 1584. Il 12 giugno, dopo anni di assenza, rientrò nella città natia e si diede a un’intensa attività pastorale, esaminando una sessantina di monasteri nei primi mesi dal suo ingresso e ribadendo l’importanza dell’Indice dei libri proibiti. Nel 1589 indisse un sinodo e una terza visita pastorale, un’altra seguì nel 1593. Finanziò anche il restauro del Duomo nel.

Ai conclavi del 1582 e del 1590, che elessero Urbano VII e Gregorio XIV, e a quello del 1591 che elesse Innocenzo IX figurava tra i papabili. Nel 1590 tornò a vivere a Roma, dove il nuovo pontefice Clemente VIII lo ricoprì di incarichi e onori: Riprese ad rappresentare il tramite tra il pontefice e il granduca.

Enrico IV di Francia si era definitivamente convertito al Cattolicesimo nel 1593 durante una solenne cerimonia nell’abbazia di Saint-Denis e Alessandro cercò di indurre il papa a ritirare sia scomunica sia le censure sul sovrano. Clemente VIII era favorevole alla cosa, ma temeva la reazione spagnola, tuttavia Alessandro lo persuase. Il 17 settembre 1595, con una cerimonia fastosa, Clemente VIII assolse Enrico IV incurante delle proteste spagnole e di quelle dei Gesuiti.

Il 3 aprile 1596 venne ufficialmente nominato legato a latere e il 10 maggio ricevette il breve d’istruzione e la croce e il 19 giugno un ulteriore breve papale gli concesse la facoltà di assolvere gli eretici convertiti.

Enrico IV continuò a mostrare di apprezzare il legato a latere e il 19 agosto 1596 firmò solennemente il documento con cui si riconciliava con la Chiesa cattolica. Alessandro seguì il re e la sua corte negli spostamenti da una residenza regia all’altra e fino al febbraio del 1597 fu a Rouen, che lasciò per dirigersi in Piccardia, dove soggiornò fino al giugno dell’anno seguente, prima a San Quintino e a Vervins, dove si sarebbe tenuta la conferenza di pace tra Francia e Spagna. Alessandro poté presiedere senza dare cenni di stanchezza la conferenza di pace con la quale Filippo II riconobbe l’ex protestante Enrico di Navarra quale legittimo re di Francia e ritirò le proprie truppe dal suolo francese.

Firmata la pace, Vervins fu abbandonata dai vari ambasciatori e Alessandro ritornò a giugno a Parigi, dove venne accolto dal popolo e dal sovrano in maniera trionfante.

si impegnò nel far annullare le nozze di Enrico con Margherita di Valois e il 10 novembre 1599 presiedette la congregazione che trattò il caso e poiché l’amante del sovrano, Gabriella d’Estrées, era morta non sussistevano più legami sentimentali che impedissero le future nuove nozze.

Alessandro stava facendo una notevole carriera nella curia romana, fino ad essere considerato uno dei papabili. Il 30 agosto 1600 era stato creato cardinale vescovo di Albano, nel 1602 di Palestrina e, pur filofrancese, aveva stabilito dei solidi rapporti con il cardinal nipote Pietro Aldobrandini e con il cardinal Felice Peretti.

Con l’aggravarsi dello stato di salute di Clemente VIII, iniziarono i giochi politici delle grandi potenze in vista del conclave. Il 28 ottobre 1604 Enrico IV disse ai cardinali francesi di tenersi pronti a sostenere Alessandro de’ Medici oppure Cesare Baronio. Gran parte del Sacro Collegio percepiva pensioni e prebende dalla corona spagnola, cosicché Clemente VIII aveva creato molti cardinali. Alessandro de’ Medici si impegnò a difendere Baronio dagli attacchi degli spagnoli, ma allo stesso tempo si avvicinò al Cardinal Peretti, che alla fine fece convogliare su di lui un numero tale di voti da fargli superare il quorum dei due terzi nella notte tra il 1º e il 2 aprile.

Leone XI fu consacrato nel Palazzo Vaticano il 10 aprile, domenica di Pasqua, dal cardinale protodiacono Francesco Sforza. Assunse il nome pontificale di Leone in ossequio al primo pontefice della famiglia. Fu il quarto pontefice ad essere stato creato cardinale da Gregorio XIII.

Leone XI fu papa per soli 26 giorni: il suo fu il nono pontificato più breve della storia. Dopo di lui nessun pontificato è durato meno di 30 giorni.

Nonostante i voti ricevuti in conclave, Leone XI non volle dimostrarsi legato alla Francia: all’ambasciatore spagnolo disse che il suo re poteva contare su di lui come su un vero amico e convocò una Congregazione per riformare i criteri di elezione del pontefice, al fine di sostituire l’elezione per ispirazione con quella a voto segreto. Il 17 aprile da San Pietro si diresse al Laterano, scortato, tra gli altri, da sessanta nobili romani e quaranta fiorentini: al capo di Ponte Sant’Angelo, nei pressi di San Giovanni dei Fiorentini lo aspettava un arco di trionfo posticcio, progettato e decorato da Pietro Strozzi. Durante la cerimonia prese freddo e si ammalò. Nemico del nepotismo, rifiutò di nominare cardinale il nipote Ottaviano de’ Medici che gli era stato raccomandato dai parenti.

L’elogio funebre fu tenuto da Pompeo Ugonio: il corpo, sepolto a San Pietro nella navata sinistra, è racchiuso in un sontuoso mausoleo realizzato dallo scultore Alessandro Algardi su commissione del pronipote Roberto Ubaldini. Alla notizia della sua morte si diffuse un sincero cordoglio sia Roma, sia a Firenze e in Francia, improntato al ricordo della sua modestia e della sua correttezza.

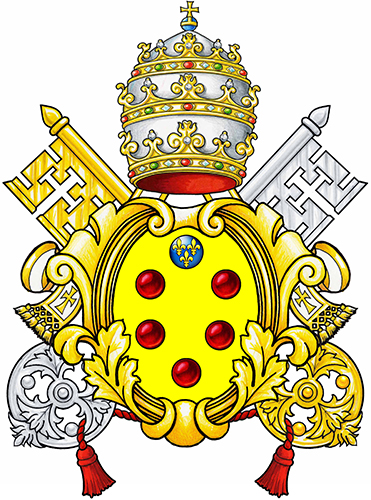

Lo stemma papale riprende lo stemma mediceo, come era già stato fatto da Leone X, Clemente VII e Pio IV tutti appartenenti alla nobile famiglia fiorentina. Sarà l’ultimo dei Medici a salire al soglio pontificio. Lo stemma si blasona: «D’oro, a sei palle disposte in cinta, la prima d’azzurro caricata di tre gigli d’oro disposti 2 e 1, le altre di rosso».

Nota di Bruno Fracasso

STEMMA RIDISEGNATO

Disegnato da: Massimo Ghirardi

STEMMA ACS

STEMMA UFFICIALE

LOGO

BLASONATURA

«D’oro, a sei palle disposte in cinta, la prima d’azzurro caricata di tre gigli d’oro disposti 2 e 1, le altre di rosso».

ATTRIBUTI

SMALTI

OGGETTI

ALTRE IMMAGINI

LEGENDA