Insigne Sacro e Militare Ordine di Santo Stefano papa e martire

Insigne Sacro e Militare Ordine di Santo Stefano papa e martire

Storia e informazioni

L’Ordine di Santo Stefano papa e martire (ufficialmente Insigne Sacro e Militare Ordine di Santo Stefano papa e martire) è un ordine religioso cavalleresco, istituito il 15 marzo 1562 da Cosimo I de’ Medici, primo Granduca di Toscana e prima Gran Maestro, divenendo anche l’onorificenza granducale più importante, fino al 1859, quando il Granducato fu conquistato ed annesso dai Savoia.

Fu intitolato a santo Stefano I papa e martire (254-257), perché nella sua ricorrenza (2 agosto) le truppe medicee avevano riportato due vittorie importanti: a Montemurlo contro gli Strozzi nel 1537 e a Scannagallo nella guerra contro Siena nel 1554.

La mattina del 15 marzo del 1562, nella Basilica Cattedrale Primaziale di Pisa, il nunzio apostolico monsignor Cornaro, inviato del pontefice Pio IV, officiò la cerimonia di consacrazione solenne dell’Ordine: presentò a Cosimo gli Statutiapprovati, la Bolla di concessione e lo insignì della carica di Gran Maestro. Il Papa diede pure facoltà ai Sovrani, pro tempore, della Toscana di correggere i predetti statuti, ampliarli, abolirli, crearne dei nuovi.

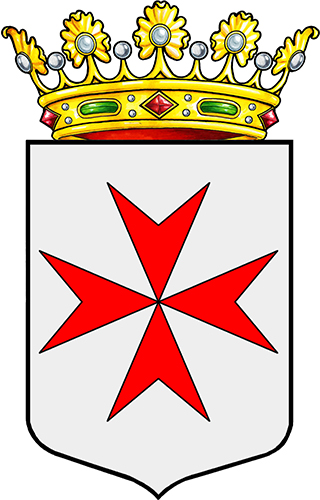

Emblema dell’Ordine è la croce a otto punte rossa in campo bianco (“d’argento, alla croce ottagona di rosso”). Le cariche supreme, dopo il Gran Maestro (ossia il granduca regnante) che formavano il Consiglio Supremo, erano:

– i 12 Cavalieri del Consiglio Supremo;

– il Commendatore Maggiore, che aveva funzione di luogotenente, era eletto a vita dal gran maestro e lo sostituiva al caso in tutte le sue attribuzioni;

– il Gran Contestabile (o Conestabile), al quale era affidato il comando dei militi a piedi e a cavallo e comandava le forze da sbarco, dirigeva gli assalti con l’aiuto delle artiglierie collocate sulle navi;

– l’Ammiraglio Generale delle Galere, era a capo della flotta e dirigeva tutte le imprese e le battaglie navali;

– il Gran Priore del Convento di Pisa era un’altra carica di rilievo, come superiore della chiesa conventuale di Santo Stefano papa, che assumeva contemporaneamente il ruolo di Provveditore dello Studio pisano (Università, che ha motivato il mantenimento della sede dell’attuale Scuola Normale Superiore in questa sede).

– il Gran Cancelliere;

– il Gran Tesoriere;

– il Gran Conservatore;

– il Grande Ospitaliere;

– il Priore Coventuale, vice del Gran Priore e, di fatto, cappellano del Convento.

Nel 1565 fu eletto un Auditore che, al posto del gran maestro, assunse il potere di “udire, consigliare e decidere sulle suppliche, sulle istanze e sugli altri affari“.

Questi dignitari, dai quali dipendevano i priori e i balì, insieme con alcuni cavalieri nominati dal gran maestro o dal Capitolo Generale, formavano il Consiglio dei dodici che aveva il governo dell’Ordine. Le elezioni si svolgevano la Domenica in albis.

L’amministrazione era diretta da un Conservatore Generale, e alle spese si provvedeva con le decime per il clero e con contributi dei cavalieri stessi. Questi erano divisi in tre categorie: militi, ecclesiastici e serventi. All’atto dell’ammissione dovevano prestare tre voti: di carità, di castità (come fedeltà coniugale) e di ubbidienza.

Nella pratica però l’autorità si concentrava nelle mani dell’Auditore, scelto direttamente dal sovrano, e poi subordinatamente ai Cavalieri di Gran Croce, i grandi dignitari dell’Ordine specializzati in vari settori organizzativi.

L’accesso all’Ordine era riservato a coloro che potevano dimostrare di possedere quattro quarti di nobiltà (ovvero la nobiltà di tutti i nonni, sia materni che paterni), e per le più prestigiose famiglie toscane poter vantare un figlio (in genere cadetto) che vestiva l’abito di cavaliere di S. Stefano era considerato un grande onore, tanto da accollare il proprio stemma gentilizio sulla croce stefaniana; i cavalieri, invece, lo ampliavano col Capo di Santo Stefano, che è “d’argento, alla croce ottagona di rosso”.

La sede dell’Ordine fu a Pisa, nella piazza che dai cavalieri prese il nome, nel palazzo che il Vasari costruì (insieme con la attigua chiesa magistrale conventuale) per i militi, che si ritrovavano in una vera accademia nautica, che dava loro tutto l’addestramento necessario. Il palazzo che verrà detto “della Carovana”, ospitava i Cavalieri, per un triennio obbligatorio di formazione a palazzo, durante il quale seguivano corsi di storia generale, astronomia, matematica, geometria, architettura militare e nautica, tiro a segno, tiro al fucile, strategia militare. Sulla piazza (oggi “dei Cavalieri”) si affacciano anche il palazzo “della Canonica” per i cavalieri sacerdoti, l’Infermeria (o Palazzo del Buonomo, dal nome del suo responsabile, oggi Palazzo dell’Orologio).

La granduchessa Eleonora di Toledo, e poi i granduchi Cosimo I e Ferdinando promossero, dal 1563, la fondazione del monastero femminile della Santissima Concezione in Via della Scala a Firenze, destinato alle figlie delle famiglie aristocratiche del Granducato, il cui governo spettava al Gran Maestro e, dal punto di vista spirituale, al Priore della chiesa conventuale dell’Ordine di Pisa (dal 1785il granduca Pietro Leopoldo ne affidò il governo spirituale all’arcivescovo di Firenze). Dal 1592 «vi furono accolte le prime suore che facendo parte dell’Ordine militare di Santo Stefano furono chiamate le monache-cavaliere». Analogamente anche la chiesa con annesso monastero di benedettine di San Paolo in Ripa d’Arno a Pisa, vennero assoggettati al Priore dell’Ordine dal 1565.

Gli Statuti dell’Ordine furono modellati su quelli dell’Ordine i Malta (se ne adottò l’emblema con i colori invertiti). Con il breve pontificio “Dilecto Filio” del 1° ottobre 1561 («ad Dei laudem, et gloriam, ac fidei Catholicae defensionem, Marisque Mediterranei ab infidelibus custodiam, et tuitionem») e la bolla “His quae pro Religionis Propagatione” del 1° febbraio 1562 (con cui si approvavano formalmente gli statuti) papa Pio IV approvò la nuova l’istituzione attribuendo a Cosimo e ai suoi successori il titolo di Gran Maestro. Il granduca Ferdinando I ne fece una revisione e li pubblicò nel 1559. Una nuova ristampa gli statuti l’ebbero per opera di Ferdinando II nel 1665, e una terza al tempo dei Lorena 1746. L’Ordine aveva il compito di arrestare la diffusione della fede musulmana e di liberare il commercio mediterraneo dalla insistente minaccia dei pirati turchi.

Le prime navi della flotta stefaniana furono costruite nei cantieri di Pisa, ma poi si preferì l’arsenale di Livorno, che aveva aumentato la sua efficienza sotto la direzione di R. Dudley.

Dodici navi dell’Ordine, con equipaggi dell’Ordine, ma sotto bandiera pontificia, combatterono a Lepanto nel 1571. Dopo alcuni anni di riorganizzazione la flotta ebbe il suo periodo di più gloriosa attività dal 1587 al 1609, durante il governo di Ferdinando I, che aveva nominato ammiraglio Iacopo Inghirami, che conquistò i forti di Prevesa (1605) e di Bona (1607). L’esempio dell’Inghirami fu seguito dai suoi successori, come Giulio Barbolani di Montauto, che nel 1626 forzò i Dardanelli, Lodovico da Verrazzano e Camillo Guidi. Così nel secolo XVII l’Ordine contribuì validamente a frenare l’audacia musulmana e riaffermò il prestigio dell’Italia nel Mediterraneo.

Dopo la morte di Ferdinando I, e specialmente durante il regno di Ferdinando II, la marina stefaniana andò decadendo. I Lorenesi la riorganizzarono, ma i trattati conclusi con i Turchi a metà del secolo XVIII le tolsero la sua ragione di vita.

Nel 1775 il granduca Pietro Leopoldo I d’Asburgo-Lorena volle che l’Ordine si dedicasse agli studi e all’arte della pace, “sostituendo al servizio di mare un corso di studi per anni quattro, cui i giovani Cavalieri dovevano applicarsi, convivendo nel Palazzo del Convento di Pisa”, che prese allora la denominazione d’Istituto della Carovana, dopo di che essi acquistavano il titolo al conseguimento delle ricompense prima stabilite per il valore militare, e che si denominavano ‘Commende d’anzianita’.

Successivamente l’Ordine partecipò anche alle grandi azioni di bonifica della Val di Chiana e della Maremma.

Il 9 febbraio 1801 il granduca Ferdinando III fu obbligato ad abdicare e rinunciare al Gran Magistero in favore della Casa Borbone-Parma, e il Granducato mutò il nome in Regno d’Etruria.

Alla morte di Luigi di Borbone-Parma, avvenuta il 27 maggio 1803, gli successe il figlio Carlo Lodovico sotto la reggenza della madre, Maria Luisa di Borbone, ma Napoleone I obbligò il nuovo sovrano a rinunciare al Gran Magistero e al trono (che venne concesso alla sorella Elisa Bonaparte Baciocchi).

Il 9 aprile 1809 l’Ordine venne soppresso con decreto imperiale napoleonico e i suoi beni mobili e immobili furono confiscati: il vasto patrimonio (valutato in 4 milioni di scudi d’oro) fu devoluto al Demanio.

Con la caduta di Napoleone e il ritorno di Ferdinando III, l’Ordine venne ripristinato il 15 agosto 1815. Con successivo decreto del 22 dicembre 1817 il Granduca ristabilì l’Ordine nei modi e nelle forme esistenti prima della dominazione francese.

Il 16 novembre 1859, l’Ordine fu definitivamente abolito dal presidente del consiglio dei ministri Bettino Rícasoli, perché ormai anacronistico (il patrimonio, valutato ad oltre 15 milioni di lire d’oro, fu espropriato).

L’Ordine oggi rimane come ordine dinastico degli Asburgo-Lorena, infatti quando nel 1859, quando il Granduca Ferdinando IV fu costretto a lasciare Firenze, con l’annessione della Toscana al Regno d’Italia. Il 20 dicembre 1866 la dinastia Asburgo-Toscana confluì nella Casa Imperiale d’Austria, che accolse l’ultimo Granduca ed i membri della famiglia asburgica toscana. A Ferdinando fu permesso di mantenere il suo titolo, mentre i figli divennero Arciduca o Arciduchesse d’Austria, perdendo il trattamento di Principi o Principesse di Toscana. Nel 1870 Ferdinando IV abdicò ai diritti di pretendente al Granducato di Toscana a favore dell’imperatore Francesco Giuseppe I d’Austria e pertanto con lui cessò ogni pretesa politica sulla Toscana, per tutti i discendenti di Leopoldo II.

Il Gran Magistero dell’Ordine di Santo Stefano cessò invece con la morte di Ferdinando IV. Francesco Giuseppe I aveva infatti proibito, dopo la morte del granduca Ferdinando IV, avvenuta nel 1908, di assumere i titoli di granduca o di principe o principessa di Toscana; nessuno dei figli dell’ultimo Granduca nati dopo il 1866 si intitolò principe o granduca di Toscana né, correttamente, prese possesso degli estinti ordini dinastici già conferiti dai Granduchi di Toscana.

Canonicamente oggi si configura come erede dell’Ordine di fondazione pontificia. È prevista dallo Statuto e da apposito Regolamento, con assoluta continuità dall’antico, l’emanazione di speciali promesse di castità coniugale, carità e obbedienza (“professione stefaniana”), dalla quale però il Gran Maestro può dispensare. Nonostante l’estinzione del Gran Magistero nel 1908 con la morte di Ferdinando IV, ultimo Granduca di Toscana, negli anni 1971-1972 uno dei suoi discendenti, non primogenito, Goffredo d’Asburgo-Lorena, ignorando le rinunce di suo nonno Ferdinando IV ed, insieme, l’autorizzazione al conferimento degli Ordini dinastici toscani ottenuta personalmente da parte dell’Imperatore Francesco Giuseppe e solo ed esclusivamente sino alla morte dello stesso Ferdinando IV, che avverrà nel 1908, riprese a fare conferimenti dell’Ordine di Santo Stefano e degli altri Ordini cavallereschi, già conferiti da Ferdinando IV e dai suoi predecessori nel governo del Granducato di Toscana, sotto la direzione di Giorgio Cucentrentoli creato “Conte di Monteloro” (antico feudo già dei vescovi di Fiesole) dallo stesso Goffredo: il 22 settembre 1971 l’arciduca Goffredo d’Asburgo-Lorena riconfermò la continuità dell’Ordine. Si trattò, in realtà, di una nuova fondazione che copiava parte degli Statuti e delle insegne del vecchio ordine cavalleresco e che neppure potette invocare una continuità nel gran magistero non avendo il figlio di Ferdinando IV, Pietro Ferdinando, padre di Goffredo, rivendicato nulla circa il gran magistero degli ordini toscani, come del resto nulla rivendicarono gli altri figli e figlie di Ferdinando IV. Nonostante quanto risulta dalle fonti bibliografiche gli insigniti dell’Ordine possono essere, dallo Stato Italiano, autorizzati all’uso delle insegne stefaniane attraverso domanda da rivolgere al Ministro per gli affari esteri.

L’attuale Istituzione dei Cavalieri di Santo Stefano, è ente morale dello Stato italiano (ri)fondato con Regio Decreto del 14 febbraio 1939, che si propone il compito di perpetuare la memoria storica dell’Ordine, di sostenere la tradizione marinara italiana e di assistere, anche tramite l’erogazione di borse di studio, i figli di membri della Marina mercantile e militare; ha sede nel Palazzo dei Dodici, anch’esso nella piazza dei Cavalieri. Il ricco archivio dell’Ordine è invece conservato all’Archivio di Stato di Pisa.

Nota di Massimo Ghirardi e Michele Turchi.

STEMMA RIDISEGNATO

Reperito da: Michele Turchi

Disegnato da: Massimo Ghirardi

STEMMA ACS

STEMMA UFFICIALE

LOGO

BLASONATURA

“D’argento, alla croce ottagona di rosso”

OGGETTI

ALTRE IMMAGINI

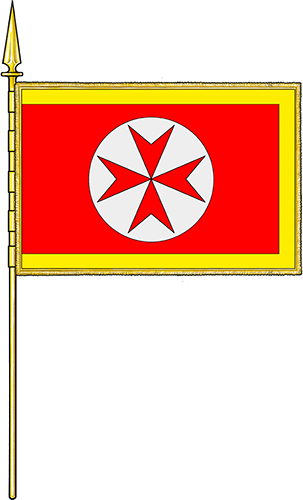

BANDIERA RIDISEGNATA

Reperito da: Michele Turchi

Disegnato da: Massimo Ghirardi

BANDIERA UFFICIALE

BLASONATURA

“Drappo di rosso bordato di giallo su tre lati, caricato al centro del tondo di bianco alla croce ottagona di rosso…”

ALTRE IMMAGINI

LEGENDA