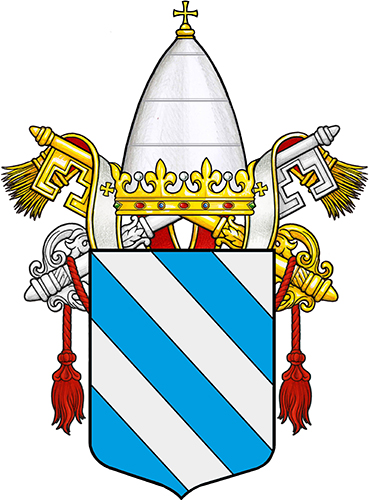

Innocenzo IV – Fieschi

Innocenzo IV – Fieschi

Storia e informazioni

Innocenzo IV, Sinibaldo Fieschi, è nato a Lavagna non oltre il 1190.

La famiglia paterna dominava su una contea attestata fra la Liguria orientale e l’Appennino parmense e controllavano così il transito appenninico lungo l’asse del passo delle Cento Croci. Ugo, padre di Sinibaldo, è il primo membro della casata che si fece chiamare Fieschi (“de Flesco”), un nominativo che sembra indicare la professione di appaltatore del fisco imperiale. Dei suoi 8 o 9 figli, tre abbracciarono la carriera ecclesiastica.

Ugo muore tra il 1201 e il 2 marzo 1214, Sinibaldo era quindi ancor giovane. Per questo Sinibaldo trascorse quasi tutta la giovinezza a Parma, sotto la guida di uno zio, il vescovo Obizzo. Da lì, andò a studiare diritto a Bologna probabilmente fino al 1223, data alla quale porta il titolo di magister.

Sinibaldo acquisisce anche il titolo di suddiacono papale.

Tre anni sopo, Sinibaldo è a Roma e ricopre l’ambita funzione di auditor litterarum contradictarum.

Dopo l’elezione di Gregorio IX, Sinibaldo viene nominato vicecancelliere della Chiesa romana e già subito dopo cardinale prete di S. Lorenzo in Lucina.

Nell’ottobre 1234 viene nominato dal papa rettore della Marca di Ancona.

Roma era assediata da Federico II e la Curia si preparava a convocare un concilio che lanciasse nuovamente la scomunica contro l’imperatore. Genova assunse parte dell’onere del trasporto di un gruppo di prelati, nel 1241 i padri del futuro concilio vennero assaliti dalla flotta imperiale e catturati al largo dell’isola del Giglio e l’idea, attribuibile a Sinibaldo, di convocare un Concilio naufraga.

Due anni dopo Sinibaldo fu eletto papa, assumendo il nome di Innocenzo IV, in seguito a una lunga vacanza della Sede apostolica di quasi due anni. Federico II salutò la notizia dell’avvenuta elezione con “gaudio magno”. Il papa entrò a Roma il 20 ottobre 1243 e, il 28 maggio dell’anno successivo, procedette alla nomina di dieci nuovi cardinali. L’imperatore e il papa avrebbero dovuto incontrarsi a Narni, ma il pontefice decide di fuggire su di una nave genovese che lo conduce a Genova, dove cade malato e varca poi le Alpi in direzione di Lione.

Tre settimane dopo il suo arrivo a Lione, il 27 dicembre, I. IV convocò un concilio per la festa di S. Giovanni dell’anno successivo. Una convocazione fu indirizzata ugualmente all’imperatore. Per la prima volta, i maestri generali degli ordini mendicanti erano invitati a un concilio generale. Gli affari di Roma e del Patrimonio erano affidati a quattro cardinali (Rinaldo di Ienne, futuro Alessandro IV, Stefano Conti, Riccardo Annibaldi e Raniero Capocci), tutti di origine romana o almeno laziale.

Tre mesi prima dell’apertura del concilio, il 13 aprile 1245, il papa rinnovò la scomunica contro Federico II e suo figlio, il re Enzo. Un ultimo tentativo del patriarca di Antiochia, Alberto, per riavvicinare il papa e l’imperatore svanì di fronte alle esitazioni di Innocenzo IV.

Il primo concilio di Lione va ricordato soprattutto per i problemi politici che fu chiamato ad affrontare. Il pontefice pronunciò un discorso sui dolori del papa: la corruzione morale, l’insolenza dei Saraceni, lo scisma con la Chiesa greca, i problemi dell’Impero latino d’Oriente, la minaccia dei Tartari e, naturalmente, la persecuzione della Chiesa da parte dell’imperatore. Contro Federico II il papa rinnovò le accuse tradizionali di violazione del giuramento, di sospetto di eresia e di sacrilegio.

Tra la prima e la seconda sessione, al fine di provare la legittimità della sua azione, Innocenzo IV fece copiare tutti i privilegi e tutti gli atti favorevoli alla Chiesa romana, promulgati nel corso dei secoli precedenti da imperatori e re e questa raccolta fu presentata alla terza sessione del concilio. Il rappresentante dell’imperatore, Taddeo da Sessa, grande giudice alla corte imperiale, affermò che la convocazione del 27 dic. 1244 non era valida, protestò contro l’autenticità di certi privilegi e annunciò la sua decisione di fare appello contro la condanna nell’ambito di un futuro concilio. Come risposta, il papa fece leggere all’assemblea la bolla di deposizione di Federico II, intonò subito dopo il Te Deum e chiuse così la terza e ultima sessione del concilio.

In occasione della visita effettuata da Innocenzo IV a Cluny, nel 1246, i cardinali portarono per la prima volta il cappello rosso che il papa aveva loro concesso un anno prima.

Lione era diventata “meta di fedeli giunti da ogni parte del mondo”, “Roma altera”, secondo le espressioni di Niccolò da Calvi. Lo stesso pontefice aveva stabilito un’identificazione esplicita tra i “limina” degli apostoli romani, Pietro e Paolo, e l’ubicazione del papa intendendo per limina “ubi papa est”. Roma non è dunque più a Roma, ma “dove è il papa”.

Aperto al mondo grazie alla sua origine sociale e geografica, Innocenzo IV si interessò ad accrescere le conoscenze, soprattutto per quanto riguarda i Tartari e l’Estremo Oriente.

Nel quadro di un’azione diplomatica e missionaria di grande impegno, inviò nel Maghreb uno dei suoi principali consiglieri, il francescano spagnolo Lope Fernandez de Ayn. Munito di poteri plenipotenziari, questi doveva tentare di negoziare con il califfo la concessione della libertà di culto e l’attribuzione di un certo numero di luoghi per facilitare ai cristiani, in caso di conflitto e di pericolo, l’organizzazione del ritorno nel loro paese d’origine.

Sulla questione del Talmud il papa intimò al cardinale legato Odone di Châteauroux che avrebbe dovuto essere tollerato nelle parti che non contenevano ingiurie alla fede cristiana.

Il viaggio di ritorno di papa Fieschi da Lione a Roma, nel 1251, si trasformò in un trionfo.

Verso la metà del secolo, allorché esplose il conflitto tra i maestri secolari e mendicanti (1253-59), il papa, dopo qualche esitazione, finì per prendere posizione a favore di questi ultimi. Il prestigio dei frati in seno alle scuole parigine e le loro posizioni teologiche ottenevano così un riconoscimento ufficiale del massimo livello. Il suo atteggiamento rispetto alle questioni concrete restò, tuttavia, sempre ambiguo.

Innocenzo IV fu uno dei più insigni papi giuristi del Medioevo centrale.

Secondo Innocenzo IV, il giurista e il papa devono scrivere e agire secondo schemi analoghi. Il papa doveva assumere un ruolo di coordinamento generale, di istanza suprema; il papa è il giudice e legislatore supremo che ha ricevuto da Dio l’incarico di spiegare e armonizzare il mondo. Proprio per questo, si servì di una nascente diplomazia per ottenere una convivenza pacifica.

Creò due dei suoi nipoti cardinali, uno dei quali, Ottobono Fieschi, diventò papa nel 1276 con il nome di Adriano V occupando così per cinquat’anni la Curia romana.

Innocenzo IV morì a Napoli il 7 dicembre 1254 e fu sepolto nell’antica cattedrale partenopea, distrutta nel 1294. All’inizio del XIV secolo, l’arcivescovo Umberto d’Ormont (1308-20) fece trasferire la tomba nella nuova cattedrale.

Nota di Bruno Fracasso

Liberamente tratta da enciclopedia Treccani

LEGENDA