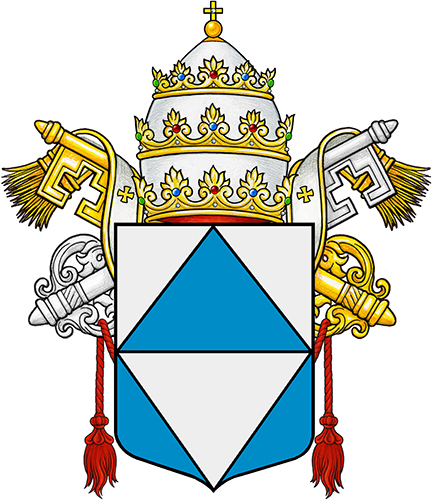

Gregorio XII – Correr

Gregorio XII – Correr

Storia e informazioni

Angelo Correr, figlio del patrizio veneziano Nicolò di Pietro e di una Polissena, si ritiene nato verso il 1335 in Venezia. Alla data di nascita si risale in via induttiva per il fatto che, quando fu eletto papa nel 1406, sulla base del suo aspetto fisico si disse che aveva settant’anni e oltre, ma è condivisibile la proposta di posticipare la nascita fin verso il 1345.

La carriera ecclesiastica del Correr sarebbe stata molto rapida e, nei tormentati anni del grande scisma d’Occidente, avrebbe avuto come costante riferimento l’obbedienza al Papato romano.

Alla carriera ecclesiastica del Correr aveva sicuramente contribuito il sostegno dello Stato veneziano, nel cui ambito la sua famiglia aveva in quegli anni un peso di notevole rilievo, destinato peraltro a crescere proprio grazie alla parentela con l’illustre prelato.

Morto Innocenzo VII e apertosi il conclave la sera del 18 novembre in Roma, il 30 novembre il Correr veniva eletto all’unanimità su proposta del cardinale Caetani e saliva al soglio pontificio col nome di Gregorio XII. Si confermava così la divisione della Cattolicità nelle due obbedienze romana e avignonese. Da parte sua il diretto antagonista, Benedetto XIII, ossia l’aragonese Pedro de Luna, eletto già nel 1394, aveva cercato di ottenere che non si procedesse per il momento a una nuova designazione, ma senza esito. Appena eletto Gregorio XII confermò l’impegno assunto e annunciò poi la disponibilità ad abdicare con lettere a sovrani, Comuni, Università e prelati, oltre che in occasione del suo primo concistoro pubblico. A Benedetto XIII scrisse direttamente in vista del ritorno all’unità, ricevendo una risposta tanto rispettosa e possibilista da far pensare a precedenti contatti.

Alla nomina avevano certamente contribuito la devozione sincera, le conoscenze scritturali, la preoccupazione mostrata in passato per il superamento dello scisma e una condotta di vita di tutto rispetto, doti che dovevano compensare certe rigidità e indecisioni caratteriali, modeste conoscenze di carattere giuridico e una dubbia abilità nella gestione dei rapporti politici.

La notizia dell’elezione aveva sollevato grande entusiasmo in Venezia che vedeva per la prima volta un suo cittadino salire al soglio papale. In realtà, faticò a trovare in patria tutto il supporto su cui evidentemente contava e in molte occasioni venne a mancargli proprio il patronato politico che una potenza di rilievo internazionale qual era allora Venezia avrebbe potuto garantire.

Le difficoltà pratiche e politiche per organizzare l’incontro tra lui e Benedetto XIII prevalsero tnto che, dopo un primo abboccamento l’incontro non venne realizzato anche per l’opposizione di Venezia che non diede la navi.

Le due Curie finirono per trovarsi vicine, con Gregorio XII a Lucca e Benedetto XIII a Portovenere. Ma non si arrivava ad alcun esito. In realtà, il desiderio di risolvere davvero la questione facendo un passo indietro era minimo da entrambe le parti, ma Benedetto XIII seppe muoversi assai meglio, dando sempre l’impressione che fosse il suo antagonista il vero ostacolo all’accordo. Proprio queste difficoltà, paradossalmente intensificarono gli incontri tra i cardinali romani che avignonesi.

La posizione di entrambi si indebolì per stanchezza. Tuttavia il papa cercò i circondarsi di parenti nel collegio cardinalizio e nella curia romana a causa dell’urgente bisogno di sicurezza e della necessità di consolidare il controllo sulla Curia e sullo Stato della Chiesa. Occorreva anche riassestare una posizione finanziaria estremamente fragile, quasi disperata.

Intanto, le insoddisfazioni dei prelati delle due obbedienze si combinavano in un impegno comune che avrebbe portato al concilio di Pisa. I cardinali concordarono sulla necessità di un concilio che ponesse fine allo scisma. Vennero inoltrati migliaia di inviti a principi, esponenti delle gerarchie ecclesiastiche, signori e città, richiesti di partecipare al concilio che si sarebbe tenuto in Pisa nel marzo del 1409. La risposta di Gregorio XII fu la convocazione anche da parte sua di un concilio che avrebbe dovuto aprirsi a Cividale nel maggio dello stesso 1409. In sostanza, ben tre distinti concili erano convocati da tre autorità diverse. Il primo ad aprirsi, nel novembre 1408, fu quello promosso da Benedetto XIII a Perpignan. Cadute nel vuoto le sollecitazioni a Benedetto perché si ritirasse, il concilio venne sospeso il 26 marzo 1409 dopo avere deciso di inviare una delegazione al concilio di Pisa. Quello di Cividale, si sarebbe rivelato un sostanziale fallimento e del resto si svolse in condizioni particolarmente difficili, dopo che a Pisa erano stati deposti entrambi i papi in carica.

La partecipazione ai lavori pisani, aperti con grande solennità il 25 marzo 1409, fu imponente. Intervennero di persona ventiquattro cardinali, quattro patriarchi, ottanta vescovi e arcivescovi e un analogo numero di abati; oltre cento vescovi e duecento abati avevano mandato procuratori e nel complesso erano presenti direttamente o tramite loro inviati oltre tremila tra ecclesiastici di vario grado, superiori dei grandi ordini, università, principi, comuni, teologi e canonisti. Si contrapponevano e confrontavano il conciliarismo e il papalismo.

Il 5 giugno si giunse alla condanna dei due papi dichiarati scismatici ed eretici, indegni di restare sulla cattedra di s. Pietro. L’atto di deposizione fu sottoscritto dalla quasi totalità dei partecipanti al concilio. Il conclave il 26 giugno aveva provveduto a eleggere all’unanimità il cardinale Pietro Filargis che assunse il nome di Alessandro V e venne incoronato il 7 luglio. L’elezione del nuovo papa venne dichiarata nulla da parte dei due papi deposti : l’”empia dualità” si risolveva in una “maledetta triade”. Tuttavia, il concilio di Pisa fu un passo decisivo verso la soluzione dello scisma e importante premessa del concilio di Costanza.

La risposta del papa alle decisioni pisane fu un fallimento. Nella prima sessione del concilio, il numero degli intervenuti risultò talmente basso che dovette aggiornare i lavori. Il 5 settembre, il papa ribadiva la sua disponibilità ad abdicare a condizione che i suoi competitori facessero altrettanto, ma la situazione ormai era usurata a tal punto che, temendo persino per la propria incolumità, fuggì da Cividale sotto mentite spoglie.

La situazione per Gregorio XII si era fatta estremamente fragile. Il concilio di Pisa, pur con tutte le questioni che lasciava irrisolte, era un sicuro successo dei suoi antagonisti, tanto più evidente se paragonato al fallimento del concilio di Cividale.

Nel maggio 1410, morto il papa di Pisa Alessandro V, gli era subentrato Giovanni XXIII, Baldassare Cossa, personaggio pratico d’armi come di politica. Nell’aprile 1411 Giovanni XXIII e Luigi II entravano insieme in Roma. Quanto restava del seguito di G. XII stava dunque andando a pezzi dovette abbandonare Gaeta.

Sigismondo di Baviera nell’ottobre 1413 comunica che i padri conciliari si sarebbero riuniti a Costanza il 1° novembre 1414. Il 5 nov. 1414 a Costanza si apriva il concilio. Complessivamente furono presenti ai lavori circa diciottomila persone. Giovanni XXIII fuggì sotto l’accusa di eresia, Gregorio XII maturava il suo ritiro. Benedetto XIII vnne deposto e scomunicato. L’11 nov. 1417, con l’elezione di Oddone Colonna che assunse il nome di Martino V, il grande scisma era definitivamente riassorbito.

Gregorio XII usciva da queste vicende in modo senz’altro dignitoso, recuperando una rispettabilità fattasi sempre più debole negli anni. Morì a Recanati il 18 ottobre 1417.

Bibliografia:

Ortalli, G. XII, in Enciclopedia dei papi, II, Roma 2000, pp. 592 s.

http://www.treccani.it/enciclopedia/papa-gregorio-xii_(Dizionario-Biografico)

Nota di Bruno Fracasso

STEMMA RIDISEGNATO

STEMMA ACS

STEMMA UFFICIALE

LOGO

BLASONATURA

“Toncato d’argento e d’azzurro alla losanga, dell’uno nell’altro”.

ATTRIBUTI

SMALTI

OGGETTI

OGGETTI

ALTRE IMMAGINI

LEGENDA