Giulio III – Ciocchi Del Monte

Giulio III – Ciocchi Del Monte

Storia e informazioni

Giovanni Maria Ciocchi del Monte nacque a Roma da Vincenzo Ciocchi del Monte, famoso giurista, e da Cristofora Saracini.

La famiglia era originaria di Monte San Savino. Secondogenito di cinque figli, fu educato secondo i dettami dello zio cardinale Antonio Maria Ciocchi del Monte. Seguendo le orme del padre, in seguito, studiò giurisprudenza nelle Università degli Studi di Perugia e di Siena. Quando, dopo la laurea, fu avviato alla carriera ecclesiastica, studiò teologia sotto il domenicano Ambrogio Catarino Politi.

Dopo la morte del padre, avvenuta nel 1504, divenne cancelliere di papa Giulio II.

Nel 1511, suo zio, Antonio Ciocchi del Monte, fu creato cardinale. Nel 1513, succedette allo zio come arcivescovo di Siponto (oggi Manfredonia, in Puglia). Nel 1521, aggiunse anche la diocesi di Pavia.

Il 16 febbraio 1513 fu presente alla cerimonia di inaugurazione della nuova sessione del Concilio Lateranense V.

Durante il Sacco di Roma del 1527, fu uno degli alti prelati consegnati da papa Clemente VII alle forze dell’imperatore come ostaggi.

Fu creato cardinale presbitero nel concistoro del 22 dicembre 1536 da Paolo III, il giorno successivo ricevette la berretta rossa e il 15 gennaio 1537 ricevette il titolo di San Vitale.

Prese parte alla commissione incaricata della preparazione del concilio di Trento.

I lavori si protrassero dal 2 novembre 1544 al 12 dicembre 1545. Compito della commissione fu quello di scegliere gli argomenti di discussione e di sorvegliare i dibattiti.

Il 13 dicembre 1545 aprì la prima sessione dei lavori nella sua funzione di legato pontificio.

Nel 1547 appoggiò la decisione di trasferire il concilio a Bologna.

Gian Maria Ciocchi del Monte fu eletto papa il 7 febbraio 1550 e fu incoronato nella basilica patriarcale vaticana il 22 febbraio dal cardinale Innocenzo Cybo, protodiacono di Santa Maria in Domnica. Scelse il nome pontificale di Giulio III in onore del suo predecessore Giulio II.

Fu il primo papa nativo di Roma dopo Onorio IV (1285-1287).

Nel conclave successivo alla morte di Paolo III (10 novembre 1549) i 54 cardinali erano divisi in tre fazioni: gli imperiali, i francesi, e i sostenitori dei Farnese. Tre non parteciparono, così entrarono in conclave 51 cardinali, ma due morirono prima della proclamazione, riducendosi a 49 quando il papa fu eletto. Il collegio cardinalizio si riunì nella Cappella Paolina della Basilica Vaticana, a lato della più famosa Cappella Sistina.

I cardinali francesi furono abili ad evitare l’elezione di un candidato delle altre due fazioni; ma le divisioni nel collegio cardinalizio si protrassero. Dopo dieci settimane, 73 giorni e 71 scrutini, venne eletto il cardinale del Monte come candidato di compromesso.

Fu il conclave più lungo da oltre due secoli.

Tra le prime decisioni del nuovo pontefice vi fu la riapertura del Concilio, interrotto dal suo predecessore il 13 settembre 1549. Infatti, nel primo concistoro tenuto il 28 febbraio 1550, Giulio III manifestò chiaramente l’intenzione di riconvocare l’assise, d’accordo con l’imperatore, e nominò una commissione cardinalizia, che decise di riaprire il Concilio a Trento.

Il 14 novembre 1550 Giulio III pubblicò la bolla «Cum ad tollenda» con la quale riconvocò i padri conciliari per il 1º maggio 1551 a Trento.

Il 28 aprile 1552, però, il concilio venne sospeso a causa dell’inasprirsi del conflitto tra Carlo V e Enrico II di Francia e venne riaperto dieci anni dopo.

Il 24 febbraio 1550 Giulio III inaugura, con l’apertura della Porta Santa della basilica di San Pietro, il X Giubileo, indetto da Paolo III, e che si concluse il giorno dell’epifania del 1551.

Giulio III soffrì di attacchi di artrite gottosa, che si fecero più frequenti con l’avanzare dell’età. Il pontefice necessitò di un controllo medico costante. Egli nominò medico da camera un ebreo: Teodoro dei Sacerdoti.

Giulio III proibì il battesimo forzato dei bambini ebrei senza il consenso dei genitori.

In ringraziamento ai cardinali Farnese, che l’avevano sostenuto nel conclave, Giulio III aveva assegnato definitivamente il Ducato di Parma ad Ottavio Farnese (1550).

L’imperatore Carlo V, invece, non aveva voluto restituire ai Farnese la città di Piacenza, ancora nelle mani di Ferrante I Gonzaga, governatore di Milano per conto dell’imperatore e manteneva costantemente le sue mire su Parma.

Ottavio Farnese strinse allora un’alleanza con l’acerrimo rivale di Carlo V per la riconquista di Piacenza. Il 27 maggio 1551 il duca di Parma e il re di Francia Enrico II firmarono un trattato nel quale il duca prometteva di non abbandonare l’alleanza con i Valois e il re prendeva casa Farnese sotto la sua protezione, assicurando il concorso delle sue truppe e del suo tesoro.

In conseguenza di questo accordo Giulio III dichiarò il duca Ottavio reo di ribellione e lo spogliò delle sue cariche e del suo ducato. Quando il fratello Orazio si schierò al suo fianco, il papa gli tolse la prefettura di Roma e mise sotto sequestro il Ducato di Castro.

Il Gonzaga occupò Brescello e si preparò ad assediare Parma. La guerra, che tornava a mettere di fronte Francia e Impero, veniva combattuta ancora una volta in Italia. Enrico II ordinò al suo esercito di invadere il Piemonte. Questa manovra costrinse il Gonzaga ad alleggerire la pressione sul Ducato di Parma e fece ricadere sul pontefice il peso maggiore della guerra.

Per escludere un’invasione francese della penisola, le truppe del pontefice marciarono verso la pianura padana.

Nel luglio dello stesso 1551 Giulio III inviò il nipote Gian Battista del Monte ad assediare Mirandola, tenuta da un piccolo nucleo di francesi, comandati da Piero Strozzi; la morte del nipote fece fallire l’assedio.

Giulio III cercò allora di riavvicinarsi alla Francia, ma le trattative furono rotte dalle eccessive pretese di Enrico II. Tuttavia, quando il Papa si accorse che l’imperatore era in gravissime difficoltà, i negoziati furono ripresi e, il 29 aprile 1552, si arrivò ad un accordo. Tale accordo stabiliva una tregua di due anni, trascorsi i quali Ottavio Farnese poteva accordarsi col Papa come meglio credeva, e la restituzione del Ducato di Castro ai due cardinali Farnese. All’imperatore vennero concessi 11 giorni per accettare l’accordo. Carlo V ratificò l’accordo il 10 maggio.

Il 6 luglio 1553 morì il re d’Inghilterra Edoardo VI. La corona passò alla sorellastra Maria. Di confessione cattolica in un paese ormai largamente protestante, la sua nomina fu salutata con soddisfazione a Roma. Il papa nominò legato apostolico per il regno inglese il cardinale Reginald Pole, suo consigliere. Maria abrogò l’Atto di Supremazia inglese. In questo modo l’Inghilterra riabbracciò la fede cattolica.

Giulio III, che soffriva di gotta da molto tempo, morì a Roma il 23 marzo 1555 all’età di 67 anni.

È sepolto nell’antica basilica di San Pietro in Vaticano.

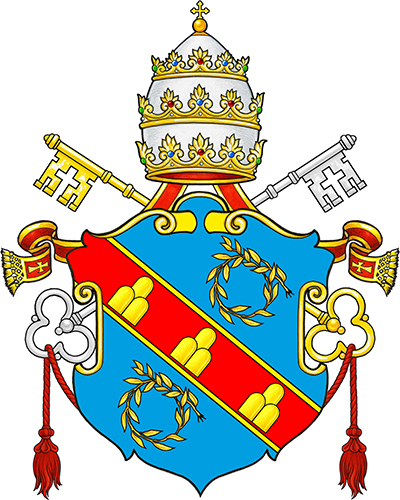

Lo stemma papale riprende quasi integralmente quello di famiglia: “D’azzurro, alla banda di rosso caricata di tre monti di tre cime d’oro posti nel senso della pezza, ed accostata da due corone d’alloro d’oro”.

Lo stemma di famiglia aveva le corone di alloro “di verde baccate d’oro”.

I tre monti hanno non solo una funzione parlante, ma anche di illustrare la ricchezza della famiglia e della sua gloria per gli incarichi di prestigio ottenuti dai suoi membri, rappresentata dalle corone di alloro

Note a cura di Bruno Fracasso