Diocesi di Vigevano

Diocesi di Vigevano

Storia e informazioni

La Diocesi di Vigevano (Dioecesis Viglevanensis) è una sede suffraganea dell’arcidiocesi di Milano appartenente alla regione ecclesiastica di Lombardia. I santi patroni della diocesi sono Sant’Ambrogio e San Carlo Borromeo, mentre la Madonna della Bozzola (venerata nel santuario di Garlasco) è la compatrona.

Sede vescovile è la città di Vigevano, dove si trova la cattedrale di Sant’Ambrogio.

La Diocesi riunisce, al momento attuale, 87 parrocchie distinte in 6 arcipreture (Duomo, Pieve Albignola, Rosasco, San Martino Siccomario, Sommo, Zeme), 67 prevosture, 14 rettorie. Tocca, inoltre, il territorio di 51 Comuni tutti appartenenti alla provincia di Pavia. Solo una parrocchia ha la sede comunale fuori Diocesi (Balosse Bigli frazione di Mezzana Bigli, in Diocesi di Tortona) e una appartiene alla provincia di Novara (Sozzago).

Fu eretta canonicamente da papa Clemente VII il 16 marzo 1530 anche se il documento pontificio indica il 1529 come anno di fondazione dato che l’anno iniziava il 25 marzo, momento dell’incarnazione di nostro Signore. Per questo oggi si parla del 1530 mentre allora si riteneva il 1529.

Le trattative per la creazione della nuova diocesi erano già in corso dai tempi di Lodovico il Moro e di Alessandro VI, che però non pervennero a nulla. Nel 1530, Clemente VII, recandosi a Bologna per incoronare il re Carlo V, invitò anche il duca Francesco II Sforza, nell’intento di riappacificarlo con l’Imperatore verso il quale era caduto in disgrazia perché sospettato di parteggiare per i francesi.

Fu in quella occasione che il duca Francesco II Sforza rinnovò la supplica al Pontefice per la creazione della diocesi e fu in quella città che, successivamente, venne pubblicata la bolla di erezione.

Si trattava una piccola diocesi, formata dalle tre parrocchie di Sant’Ambrogio di Vigevano, San Gaudenzio di Gambolò e Sant’Albino di Mortara (sarà papa Pio VII che ne amplierà i confini fino a raggiungere quasi le dimensioni attuali nel 1817, comprendendovi la Lomellina) perché l’intento del papa era quello di creare una Diocesi di dimensioni ridotte affinché il vescovo potesse meglio affrontare i problemi del territorio e la rese suffraganea di Milano. Nello stesso giorno in cui Clemente VII istituiva la diocesi, nominava pure il primo vescovo, monsignor Galeazzo Pietra, abate di Acqualunga. Per questa ragione, ancora oggi, il vescovo di Vigevano porta il titolo di abate di Acqualunga, un monastero soppresso e oggi una piccola parrocchia nei pressi di Mede (che venne incorporata nel 1535).

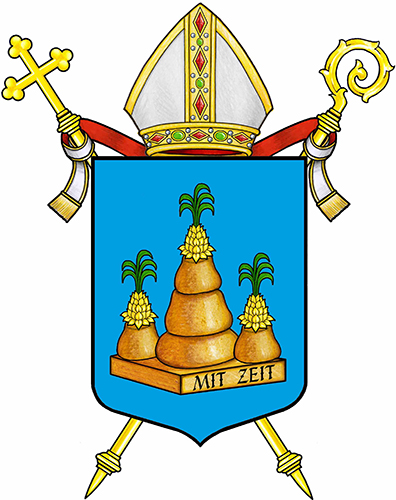

Il Duca Francesco II fu felicissimo di aver ottenuto dal Papa il favore desiderato e si affrettò, da parte sua, a concedere a Vigevano, in conseguenza della dignità, anche i diritti e il titolo di città il 2 febbraio 1532. A lui si deve anche lo stemma diocesano, che mostra una delle notissime “imprese” araldiche sforzesche: quella dei Monticelli o Semprevivi.

L’impresa dei “Monticelli” mostra un basamento con tre piccoli monti sui quali spuntano tre vegetali, che potrebbero essere carciofi in fiore, o anche semprevivi, come li chiama espressamente Bianca Maria Visconti nel privilegio donato alla chiesa cremonese di San Sigismondo che fece ricostruire, con chiara allusione alla nuova dinastia Visconti-Sforza e alla sua capacità di generazione continua. Li troviamo ricamati anche sulla verde veste della duchessa nella pala del Campi sull’altare maggiore del medesimo tempio (dove, ancora modesto tempio suburbano, si svolse il matrimonio tra Bianca Maria e Francesco Sforza degli Attendolo).

“MIT ZEIT” (col tempo) – ammonisce il motto – sarà possibile vedere quali frutti darà l’operato di Francesco e Bianca innanzitutto per esprimere un giudizio, quando i due semprevivi ai lati saranno cresciuti alla medesima altezza di quello centrale, il duca avrà conseguito vittoria sui nemici e sulle previsioni funeste.

Secondo Carlo Maspoli questa impresa fu creata appositamente per Francesco Sforza, il cui fratello Alessandro, signore di Pesaro, la farà rappresentare assieme alle altre nella Rocca della città. La pianta è identificata, oltre che col carciofo, anche con l’elicriso (sempervirum tectorum), una pianta perenne che cresce in luoghi aridi e impervi.

Come le altre, anche questa impresa è conosciuta attraverso numerose varianti, che hanno dato origine alle più diverse interpretazioni, ma è la più immediata che si impone sulle altre: per esempio, l’abito in tessuto di damaschino d’oro indossato da Massimiliano I Sforza in occasione del matrimonio con Bianca Maria Sforza era decorato con un bocciolo di sempreviva, per affermare che la stirpe degli Sforza sarebbe stata “sempre viva”.

In questo contesto è un auspicio di buon augurio per la comunità, nonché un riferimento all’immortalità del messaggio evangelico, ma anche segno della soddisfazione per la creazione della Diocesi, anche se ci è voluto del tempo per realizzarla.

Il più importante tra i vescovi di Vigevano del XVII secolo, nel periodo in cui la diocesi fu retta da una serie di vescovi “spagnoli”, è sicuramente Juan Caramuel y Lobkowitz (nato a Madrid nel 1606, da padre fiammingo e madre boema, e morto a Vigevano il 7 settembre 1682) a lui si deve la progettazione della caratteristica facciata concava della cattedrale, che chiude la pittoresca piazza Ducale. Già monaco cistercense e vescovo di Campagna e Satriano (Napoli), personaggio di vasta cultura molto noto al suo tempo, e conosciuto in campo scientifico tra le altre cose perché, usando solamente i numeri zero e uno, inventò la matematica binaria, che è il fondamento dell’elettronica moderna.

Il passaggio di Vigevano prima all’Austria e poi al regno sabaudo determinò anche la scelta dei vescovi. Nella prima metà del Settecento la diocesi fu retta da vescovi milanesi, Pier Marino Sormani (1688-1702), Gerolamo Archinto (1703-1710), Giorgio Cattaneo (1712-1730) e Carlo Bossi (1731-1753), cui seguirono i vescovi di origine piemontese, a partire da Francesco Agostino Dalla Chiesa nel 1755.

In epoca napoleonica fu eletto vescovo Nicola Saverio Gamboni, che tuttavia non fu mai confermato dalla Santa Sede.

Il 17 luglio 1817 la diocesi di Vercelli fu elevata al rango di arcidiocesi metropolitana e il 26 novembre dello stesso anno, con il breve Cum per nostras litteras, Vigevano ne divenne suffraganea.

Papa Pio VII ampliò notevolmente la diocesi di Vigevano, assegnandole tutte le parrocchie della diocesi di Pavia a destra del Ticino e altre cinque, che prima appartenevano alla diocesi di Novara. Queste decisioni furono determinate dal nuovo assetto politico della regione dopo la restaurazione e dal nuovo confine tra il Regno lombardo-veneto e il Regno di Sardegna che correva lungo il fiume Ticino. Nel 1829 la diocesi cedette la parrocchia di Gravellona Lomellina alla diocesi di Novara ricevendo in cambio la parrocchia di Sozzago.

Il 25 aprile 1939, con la lettera apostolica Viglevanensium Episcopus, papa Pio XII ha proclamato San Carlo Borromeo e Sant’Ambrogio patroni principali della diocesi.

Il 17 luglio 1974, su indicazione di Paolo VI e con il decreto Concilii Oecumenici della Congregazione per i vescovi, è tornata a far parte della provincia ecclesiastica dell’arcidiocesi di Milano e della conferenza episcopale lombarda, lasciando quella piemontese.

Il 26 giugno 2016, in forza del decreto Quo aptius della Congregazione per i vescovi, ha ceduto la parrocchia di Sozzago alla diocesi di Novara, ricevendo in cambio la parrocchia di Gravellona Lomellina ripristinando così i confini anteriori al 1829.

Nota di Bruno Fracasso e Massimo Ghirardi

Bibliografia

http://vigevano150esimo.blogspot.com/2018/08/19800316-vigevano-diocesi-celebra-i.html

LEGENDA