Diocesi di Avellino

Diocesi di Avellino

Storia e informazioni

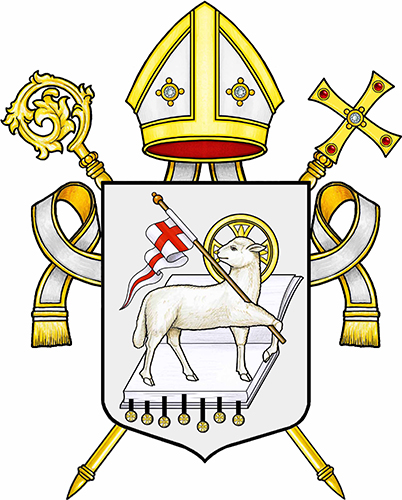

Lo stemma della Diocesi di Avellino è condiviso con la città, entrambe le circoscrizioni territoriali hanno adottato come emblema l’agnello pasquale, per il valore simbolico che ha ma anche per la (vaga) assonanza con “vello”, il mantello degli ovini, attraverso “vellinum” (piccolo vello), come quello portato dagli agnelli.

In realtà l’antica citta degli Irpini Abellinum derivava il nome dalla radice indoeuropea “ab(e)l”, che riconduce al frutto della mela, giacché la zona era ed è ricca di meleti.

La figura centrale è quella dell’Agnello Pasquale: (o Agnus Dei) agnello che stringe con la zampa destra una croce dalla quale pende una banderuola d’argento caricata da una croce rossa. È rappresentato fermo sul libro dell’Evangelo, munito dei sette sigilli o suggelli. Normalmente nello stemma diocesano il libro è aperto, mentre in quello della città è chiuso.

È simbolo di Cristo, Giovanni Battista chiama infatti Gesù “Agnello di Dio” che prende su di sé i peccati del mondo. Nell’Apocalisse di Giovanni (14,1) si parla “dell’agnello trionfante ritto sul monte Sion”: quindi l’“agnello pasquale” che sorregge la bandiera della vittoria sulla morte.

La diocesi di Avellino (Dioecesis Abellinensis) è una sede della Chiesa cattolica in Italia suffraganea dell’arcidiocesi di Benevento appartenente alla regione ecclesiastica Campania.

La diocesi comprende la città di Avellino e una parte dei comuni della Provincia amministrativa (eccetto il territorio di pertinenza dell’abbazia di Montevergine e quelli soggetti ad altre due sedi vescovili), sede della cattedrale è la città di Avellino, nella basilica di Santa Maria Assunta.

La diffusione del cristianesimo nel territorio del municipium di Abellinum, che corrisponde all’attuale quartiere “Capo la Torre” della città di Atripalda, fu favorita dalla presenza di diverse strade consolari, la vera “rete” della diffusione della Buona Novella. La scoperta di diverse epigrafi cristiane e la presenza di necropoli e catacombe cristiane attestano che vi fosse in Abellinum una Ecclesia ben organizzata fin dal tempo di Diocleziano.

Incerta è l’origine della diocesi, attestata storicamente per la prima volta sul finire del V secolo con il vescovo Timoteo, che prese parte al concilio indetto da papa Simmaco nel 499; è probabile che questo vescovo sia lo stesso Timoteo, menzionato senza indicazione della sede di appartenenza, a cui papa Gelasio I (492-496) affidò l’incarico, assieme ad altri vescovi, di istruire un processo contro due laici di Benevento che avevano violato il diritto di asilo arrestando un chierico in una chiesa; è ancora probabile che Timoteo sia da identificare con l’omonimo vescovo, menzionato senza indicazione della sede di appartenenza, che prese parte al concilio indetto da papa Gelasio nel 495.

Devastata e obliata durante la guerra tra Goti e Bizantini venne poi conquistata dai Longobardi e il territorio annesso al ducato di Benevento. Dal VII-VIII secolo fu costruita una nuova città sulla collina de “la Terra”, luogo più sicuro e difendibile racchiusa fra le mura, sviluppata intorno alla prima chiesa di Santa Maria, posta sotto la giurisdizione dei vescovi di Benevento.

La diocesi avellinese venne ricostituita nel 969 con la concessione del titolo di città. È menzionata per la prima volta nella bolla che papa Giovanni XIII scrisse all’arcivescovo di Benevento Landolfo I, nel 969, con la quale gli concesse la facoltà di consacrare vescovi suffraganei, fra cui anche quello di Avellino. Tuttavia non si conoscono nomi di vescovi se non a partire dalla metà dell’XI secolo con il vescovo Truppualdo, menzionato in un atto notarile del 1053 conservato nell’archivio dell’abbazia di Montevergine.

Nel 1126 il vescovo Giovanni I concesse all’abbazia di Montevergine l’immunità dalla giurisdizione dei vescovi avellinesi, che fu confermata dal successore, il vescovo Roberto, e sancita in seguito dai pontefici.

Nel corso del XII secolo fu costruita, con materiale di spoglio dei numerosi edifici romani presenti nel territorio di Avellino, la cattedrale romanica consacrata nel 1167 dal vescovo Guglielmo. Durante i lavori vennero ritrovate le reliquie dei santi Modestino, Fiorentino e Flaviano che furono proclamati patroni della città e della diocesi avellinese. La tradizione, inaugurata dalla “Vita”, scritta dal vescovo Ruggero nel XIII secolo, ha fatto di san Modestino il protovescovo di Avellino.

Il 9 maggio 1466, in forza della bolla Ex supernae maiestatis di papa Paolo II, il vescovo di Frigento Giovanni Battista di Ventura fu nominato anche vescovo di Avellino e le due sedi furono unite aeque principaliter. Tuttavia, nei primi decenni del XVI secolo due vescovi abbandonarono la sede di Avellino per mantenere la sola sede di Frigento. L’unione si consolidò sotto il vescovo Silvio Messaglia e perdurò fino agli inizi del XIX secolo.

A seguito del concordato tra la Santa Sede e il Regno delle Due Sicilie, con la bolla De utiliori del 27 giugno 1818, papa Pio VII soppresse definitivamente la diocesi di Frigento: il suo territorio fu incorporato in quello di Avellino (pur restando le due porzioni non contigue tra loro).

Nell’Ottocento l’antica cattedrale romanica fu pesantemente “restaurata”, conformandola al gusto neoclassico, e inaugurata dal vescovo Francesco Gallo (1855-1896).

Dopo l’epoca del Concilio Vaticano II, la diocesi ha subito diverse modifiche territoriali:

- il 15 ottobre 1979 ha acquisito due parrocchie dall’abbazia territoriale di Montevergine, cedendo alla stessa l’intero territorio del comune di Summonte;

- il 18 ottobre 1995 ha ceduto all’arcidiocesi di Sant’Angelo dei Lombardi-Conza-Nusco-Bisaccia il comune di Rocca San Felice;

- il 25 gennaio 1998 in virtù del decreto Quo uberiusha ceduto all’arcidiocesi di Sant’Angelo dei Lombardi-Conza-Nusco-Bisaccia i comuni di Frigento, Sturno, Gesualdo e Villamaina, e alla diocesi di Ariano Irpino-Lacedonia il comune di Grottaminarda, la frazione di Starze di Summonte all’abbazia territoriale di Montevergine, acquisendo al contempo le parrocchie dei comuni di Forino, Contrada, San Michele di Serino, Santa Lucia di Serino e Serino dall’arcidiocesi di Salerno-Campagna-Acerno, e le tre parrocchie di Santa Maria degli Angeli di Chiusano di San Domenico, Maria Santissima Addolorata di Pratola Serra e Santa Margherita di San Mango sul Calore dall’arcidiocesi di Benevento;

- il 15 maggio 2005 con il decreto Montisvirginis venerabilis Abbatiadella Congregazione per i vescovi nove parrocchie dipendenti dall’abbazia di Montevergine sono state annesse alla diocesi di Avellino, che si è ingrandita con i comuni di Mercogliano, Ospedaletto d’Alpinolo, Sant’Angelo a Scala e nuovamente Summonte.

Nota di Massimo Ghirardi