Congregazione dei Canonici Regolari del Santissimo Salvatore Lateranense

Congregazione dei Canonici Regolari del Santissimo Salvatore Lateranense

Storia e informazioni

La Congregazione dei Lateranensi (Congregazione dei Canonici Regolari del Santissimo Salvatore Lateranense) (C.R.L.) risale ai primi decenni del secolo XIX ed è il risultato della fusione di due Congregazioni canonicali sorte all’inizio del lontano 1400: la Congregazione dei Canonici Regolari Lateranensi e dei Canonici Regolari Renani. Artefice dell’unione fu l’Abate renano don Vincenzo Garofali e la celebrazione dell’evento avvenne nella Canonica di San Pietro in Vincoli il 23 giugno 1823.

I Canonici Regolari del Santissimo Salvatore detti Renani

Il primitivo nucleo canonicale a Bologna (1136-1408).

Le prime notizie della canonica di Santa Maria di Reno in Casalecchio risalgono al 1136. Intorno alla metà del XIV secolo, era stata abbandonata dai pochi religiosi che ancora vi abitavano, per trasferirsi in città, nella canonica bolognese di San Salvatore, ma il priore Francesco Ghisilieri, rimasto il solo abitatore del monastero bolognese, riuscì ad infondere nuova vitalità ottenendo l’arrivo dei Canonici riformati provenienti da Gubbio e guidati dall’ex Agostiniano Eremitano di Lecceto, il beato Stefano Agazzari, che aveva ricevuto il primo riconoscimento ufficiale da Gregorio XII, nel 1408.

Le fasi preparatorie alla nascita dei Renani (1408-1419)

In varie circostanze, a partire dal 1408, ci furono contatti tra i canonici di San Salvatore e Santa Maria di Reno. Gli ambrosiani si insediarono a Bologna nel 1417. Papa Martino V con la bolla “Ad hoc circa regularis”, emanata a Friburgo il 5 giugno 1418, assegnava al vescovo di Bologna, Niccolò Albergati, l’incarico di dare esecuzione all’unione. Il loro abito cambiò: tunica, rocchetto e scapolare rimasero di colore bianco, ma la cappa grigia diventò nera. La seconda bolla pontificia del 14 dicembre 1418 accordava il nome di Congregazione di San Salvatore e la facoltà di celebrare ogni anno il capitolo generale. La canonica bolognese e quella di Sant’Ambrogio si unirono con un atto notarile, il 4 marzo 1419, alla presenza del vescovo Albergati di Bologna.

La congregazione dei Canonici regolari del Santissimo Salvatore detta Renana (1419-1823)

I Canonici Renani così chiamati per il fiume Reno sulla cui sponda sorgeva la primitiva canonica bolognese di Santa Maria di Casalecchio, celebrarono a Gubbio il 3 maggio 1419 il primo Capitolo e Stefano Agazzari fu eletto Priore Generale, mentre fu adottata la regola di Sant’Agostino.

Nel 1420 si aggiunse la canonica di San Donato di Scopeto in Firenze (che furono detti Scopetini) e molte altre così che, in breve tempo, la nuova congregazione divenne famosa. Il rigore umile e austero con cui i suoi religiosi praticavano la vita canonicale guadagnò loro il soprannome di “Modestissimi”.

Alla fine del XV secolo, le comunità renane erano 33, dislocate nelle principali città d’Italia e l’espansione durò per tutto il cinquecento e anche nel seicento tanto che, all’inizio del Seicento, la Congregazione arrivò a contare 780 canonici, dediti al culto solenne, allo studio teologico, alla formazione permanente e alla predicazione. Le varie canoniche erano soggette ad uno stesso Superiore generale, che governava la congregazione insieme ai Visitatori, eletti ogni anno o per un triennio dal Capitolo generale. La mobilità dei religiosi, trasferiti continuamente da una canonica all’altra, contribuì a creare uno stretto legame fra le varie case.

Per i secoli i Renani ebbero un percorso autonomo e parallelo nei riguardi della Congregazione dei Lateranensi, ma, negli ultimi decenni del Settecento, i monasteri furono progressivamente chiusi e i loro beni incamerati dallo stato. L’espropriazione iniziò nel Granducato di Toscana (1778), nella Lombardia (1781) e nella Repubblica di Venezia (1783); a partire dal 1796, intervennero i governi napoleonici nelle varie parti d’Italia e il Re di Sardegna in Piemonte (1798). Rimasero solo la canonica lateranense di Santa Maria di Piedigrotta a Napoli e quella renana di San Pietro in Vincoli a Roma che ratificarono la fusione canonicale del 1823, dando vita ad una nuova Congregazione.

Furono particolarmente famosi per lo Studium di Bologna, per gli alunni inglesi e la devozione di San Tommaso Beckett. Significativo il motto dei Canonici impresso a chiare lettere nella sacrestia della chiesa di San Salvatore di Bologna: “Sanctatis et Decor”. La domus canonica, l’architettura e la distribuzione degli spazi, le opere artistiche e il patrimonio delle bellezze racchiuse nei complessi Canonicali riflettono il carisma dei Canonici Regolari di vita comune. Numerosi i Papi, i Santi, gli abati e le personalità legate alla congregazione e anche gli studiosi, scrittori e artisti. I Canonici furono guide illuminate dei Monasteri femminili e delle Canoniche di regolari.

Nel 1823, dalla fusione delle due antiche congregazioni del Santissimo Salvatore e dei Lateranensi, nasce l’odierna Congregazione dei Canonici Regolari del Santissimo Salvatore Lateranense.

Dal XIX secolo comincia la diffusione della vita canonicale lateranense in Europa e in terra di missione e, nel 1959, la congregazione lateranense entra fa parte della congregazione dei canonici regolari di S. Agostino.

I Canonici Regolari Lateranensi

Il legame tra la Basilica di San Giovanni in Laterano e in Canonici fu limitato, nel XV secolo, a quando i Canonici Regolari di Santa Maria di Frigionaia, culla della futura famiglia lateranense, furono chiamati dal papa Eugenio IV a prendere possesso di San Giovanni in Laterano, il 21 aprile 1439 e fu proprio il papa a cambiare la denominazione in “Canonici Regolari Lateranensi”. Tuttavia, nel 1471, Sisto IV li allontanerà definitivamente.

Il ‘500 fu un periodo aureo della Congregazione, alla quale ben 55 in tutta Italia. In esse vi è particolare attenzione allo studio, alla produzione di opere di spiritualità e alla predicazione. In questo tempo l’impronta contemplativa è forte, perché non è permesso ai Canonici il ministero parrocchiale.

Nel ‘700 si assiste ad un certo declino; molte case, sia per decreti pontifici, sia per la soppressione napoleonica, vengono chiuse. Agli inizi del XIX secolo rimane una sola casa: Santa Maria di Piedigrotta a Napoli.

La Congregazione dei Lateranensi così come si presenta oggi, risale invece ai primi decenni del secolo XIX. Essa è il risultato della fusione di due Congregazioni canonicali sorte ambedue all’inizio del lontano 1400: la Congregazione dei Canonici Regolari Lateranensi e dei Canonici Regolari Renani.

La rinascita si deve all’abate Vincenzo Garofali, canonico renano, che, nel 1823 riesce ad unire le due Congregazioni, quella Lateranense e quella Renana, nella Congregazione del Santissimo Salvatore Lateranense. Con l’unità d’Italia sorgono altre difficoltà che, verso la fine dell’800, portano alla chiusura di gran parte delle case italiane, dando però un’apertura verso nuovi orizzonti in Europa, a cominciare dalla Francia per poi arrivare con comunità in Inghilterra, Spagna e Belgio. A queste case si unisce, nel 1859, la canonica di Cracovia. Si assiste anche alla nascita di una volontà missionaria che porta i canonici in Argentina, Brasile e Zaire. Attualmente la Congregazione è presente in Italia, Polonia, Francia, Belgio, Paesi Bassi, Spagna, Stati Uniti, Porto Rico, Repubblica Dominicana, Brasile ed Argentina.

In Italia i Canonici Regolari Lateranensi sono presenti in una quindicina di case caratterizzate dalla vita in comune e dal servizio nelle parrocchie. Fra le sedi più importanti ricordiamo Verrès in Valle d’Aosta, Andora in Liguria, Genova, Lucca, San Floriano (TV), Bologna, Gubbio, Roma e Napoli.

Storia del nome

Perché canonici?

Nei secoli IV – XI si diffonde l’esperienza della vita comune tra i sacerdoti promossa, il più delle volte, dai Vescovi. La parola latina “canonicus” designava un chierico che viveva secondo una regola ed era iscritto nell’elenco dei chierici di una chiesa particolare con i quali condivideva il culto, il ministero e una certa qual forma di vita comune.

L’aggiunta “Regolari” è dell’XI secolo a partire dal Sinodo Romano del 1059, allorché si introdussero norme più severe per la vita comune. Gli aderenti si chiamarono “Canonici Regolari”.

La denominazione “Lateranensi” risale al 1446, quando Papa Eugenio IV, come riconoscimento del sevizio prestato dai Canonici Regolari di Santa Maria di Frigionaia alla Basilica di San Giovanni in Laterano, Madre di tutte le chiese, con decreto stabilì che da quella data essi si chiamassero non più di “Frigionaria”, loro casa di origine, ma del “Laterano”.

Genesi e sviluppo dell’Ordine canonicale

A differenza degli altri Ordini (come per esempio i Benedettini), i Canonici regolari non hanno un vero fondatore, in quanto Sant’Agostino può essere considerato il grande ispiratore dell’Ordine canonicale, ma non lo fondò materialmente.

Per lunghissimi anni, i canonici regolari di Sant’Agostino non sono stati considerati un Ordine, non avendo regole uniformi, ma differenti da una località all’altra con forti accentuazioni locali.

È inoltre difficile ridurre la vocazione dei canonici regolari alle sole preghiera e vita conventuale, come i grandi Ordini contemplativi, o alla sola attività pastorale tanto che i canonici vissero sempre all’ombra delle due dimensioni “Una che riguarda Dio e l’Altra che riguarda il prossimo”.

Le origini

Le prime comunità canonicali sono apparse nel secolo IV: si trattava inizialmente di chierici che vivevano in comunità con il loro vescovo, senza una regola specifica: questi chierici prendevano come modello la vita di Gesù con i suoi discepoli, e come esempio le prime comunità dei cristiani di Gerusalemme.

Sant’Agostino

Fu soprattutto Sant’Agostino a influenzare l’istituzione canonicale: nominato vescovo d’Ippona, nel 395, trasformò il suo palazzo episcopale in un monastero di chierici cui impose la vita comune nella povertà. La concezione di sant’Agostino diverrà presto il modello ideale della vita canonicale, le cui caratteristiche principali sono: la vita comune con la rinuncia alla proprietà personale, la pratica della castità e dell’obbedienza, l’amore alla vita liturgica e l’esigenza dell’esercizio pastorale.

La grande caratteristica della vita canonicale era data dall’attaccamento al servizio pastorale nella Chiesa e dalla cura dei fedeli.

Con il sinodo Lateranense del 1059 si mise in atto una riforma che riportò alla primitiva povertà i canonici, impose loro di dormire e mangiare in comune e mettere in comune i beni che appartenevano alle chiese, per tornare a vivere come la prime comunità cristiane.

Non tutti accettarono le norme del Sinodo. Nacque così la distinzione tra canonici regolari e canonici secolari.

Dopo una grande fioritura, la vita canonicale soffrì un decadimento. Il motivo è ricercarsi nel fatto che le varie abbazie, prepositure e monasteri, non avevano relazioni tra di loro, né avevano un governo centrale. Durante il papato di Innocenzo III, il Concilio Lateranense IV (1215) prescrive che i Canonici Regolari e i monaci benedettini celebrino i capitoli provinciali ogni tre anni con la finalità di discutere la riforma dell’Ordine e l’osservanza della vita comune per dare una certa organicità a tutto l’Ordine. Nel XII secolo, la regola di Sant’Agostino finì con l’essere scelta dalla quasi totalità delle comunità canonicali.

Vengono creati i capitoli generali e congregazionali, le abbazie, le prepositure e i priorati autonomi continuano la loro propria vita con un certo numero di case affiliate ad una casa principale. Tutte questi raggruppamenti, con strutture differenti, sono conosciuti con il nome di Congregazioni canonicali.

La nascita della Confederazione

Ma fu il nono centenario del Sinodo Lateranense (1959) che rivestì una grande importanza per l’Ordine canonicale, perché divenne occasione provvidenziale per formare una Confederazione dei Canonici regolari di Sant’Agostino, sanzionata e approvata dal papa Giovanni XXIII, con un breve “Caritatis unitas” del 25 maggio 1959.

Le Congregazioni, pur conservando la loro autonomia, strinsero tra loro un “Foedus caritatis” (patto di carità). Attualmente l’Ordine si divide in nove Congregazioni, confederate, presenti in tutta l’Europa, in America, in Africa e in Asia:

- La Congregazione del Santissimo Salvatore Lateranense

- Congregazione Lateranense Austriaca

- La Congregazione del Gran S. Bernardo

- La Congregazione di San Maurizio di Agauno

- La Congregazione di Windesheim

- La Congregazione dell’Immacolata Concezione

- La Congregazione dei fratelli della vita comune

- La Congregazione della Madre del Redentore

- La Congregazione di San Vittore

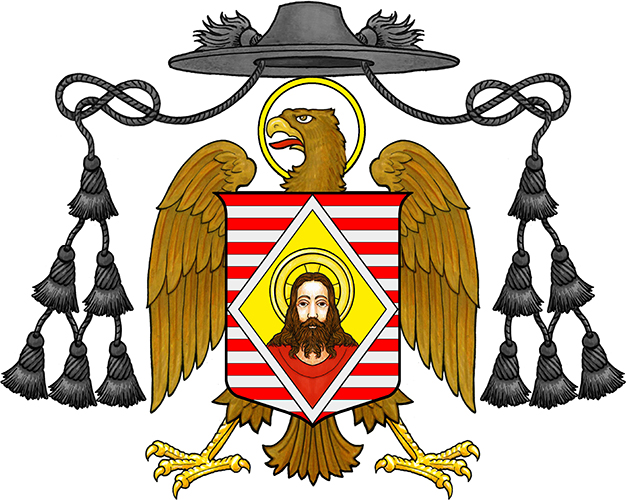

Lo stemma della Congregazione dei Canonici Regolari del Santissimo Salvatore Lateranense si blasona: «Fasciato d’argento e di rosso (di 10 o 12 pezzi) alla losanga attraversante d’azzurro, caricata dal busto del Salvatore al naturale. Aquila accollata allo scudo, che è sormontato da mitra, pastorale e cappello nero a 12 fiocchi».

Sitografia: