Clemente XIV – Ganganelli

Clemente XIV – Ganganelli

Storia e informazioni

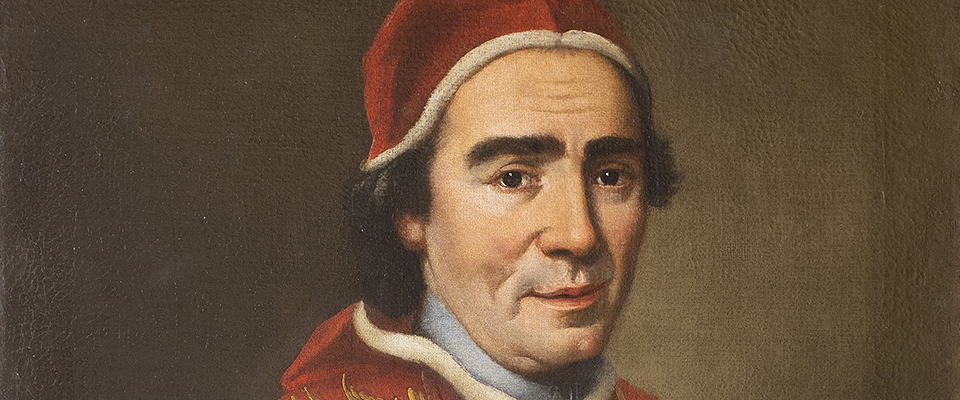

Papa Clemente XIV, al secolo Giovanni Vincenzo Antonio (nome da religioso Lorenzo) Ganganelli nasce a Santarcangelo di Romagna, in provincia di Rimini, nello Stato Pontificio, il 31 ottobre 1705. Apparteneva all’Ordine dei frati minori conventuali.

Era figlio di Lorenzo Ganganelli, medico originario di Borgo Pace, nell’ex Ducato di Urbino, e di Angela Serafina Maria Mazzi (o Macci), nobile pesarese. Venne battezzato il 2 novembre nella chiesa della parrocchia di Sant’Agata.

Rimasto orfano in tenera età, fu destinato alla vita monastica. Studiò al seminario dei Gesuiti di Rimini, poi si perfezionò presso gli Scolopi di Urbino. All’età di 17 anni entrò nel noviziato del convento di Urbino dei Francescani conventuali e, nello stesso anno vestì l’abito nella chiesa di San Francesco a Mondaino. Il 18 maggio 1724 scelse come nome religioso Lorenzo, in memoria del padre.

Nel 1731 ottenne la licenza in teologia nello Studium francescano e il titolo di Maestro e, probabilmente, gli Ordini sacri. Successivamente iniziò a insegnare nei seminari in varie città italiane.

Nel 1740, a soli trentacinque anni, fu chiamato a Roma a dirigere il collegio di San Bonaventura. Nel 1743 pubblicò l’opera Diatriba Theologica, che dedicò ad Ignazio di Loyola, fondatore dei Gesuiti. Il suo operato in qualità di reggente del collegio gli procurò la stima di papa Benedetto XIV, che lo nominò consultore dell’Inquisizione.

Fondò a Roma il Collegio di Sant’Antonio presso la chiesa di Sant’Efrem, per la formazione dei missionari dell’Ordine dei frati minori conventuali.

Per due volte, nel 1753 e nel 1756, fu proposto come Generale dell’Ordine: entrambe le volte declinò.

Papa Clemente XIII, successore di Benedetto XIV, gli concesse la porpora cardinalizia, ma i rapporti tra i due si congelarono presto in quanto il Ganganelli non approvò la politica anti-francese del pontefice. La sua influenza presso la Curia romana cessò e, negli anni seguenti, il cardinale condusse una vita ritirata. Per quasi dieci anni abitò in un convento dei Francescani conventuali.

Il conclave che lo elesse si tenne dal 15 febbraio al 19 maggio 1769 nel Palazzo Apostolico; vi parteciparono 57 cardinali. Fu il più contrastato degli ultimi due secoli. Il casato dei Borbone, che sedeva sui troni di Francia, Spagna, Napoli e Parma, voleva che, qualunque pontefice fosse stato eletto, decidesse la soppressione dei Gesuiti. L’ambasciatore francese a Roma, Joseph-Henri Bouchard d’Esparbez de Lussan, e il suo omologo spagnolo, Tomás Azpuru, cercarono d’influenzare il più possibile in questo senso gli orientamenti dei cardinali fino alla richiesta vincolante di sopprimerli. Malgrado la «visita» a Roma dell’imperatore Giuseppe II d’Asburgo-Lorena e il fratello Leopoldo I di Toscana, il gruppo dei cardinali “zelanti” rivendicò il primato dello Spirito Santo nella scelta del futuro pontefice. Nella fase finale del conclave era in vantaggio Marcantonio Colonna; Ganganelli divenne il secondo più votato il 14 maggio e si mantenne tra i primi tre nei giorni successivi, fino a raggiungere il quorum il 18 maggio. Dopo ben tre mesi e 179 votazioni, il 19 maggio 1769 la scelta cadde su Ganganelli, non tanto perché nemico dichiarato dei Gesuiti, quanto perché era il meno inviso alle varie fazioni contrapposte. Ganganelli venne consacrato vescovo il 28 maggio successivo. Fu incoronato romano pontefice il 4 giugno dal cardinale Alessandro Albani. Come nome pontificale scelse quello del suo predecessore. Fu l’ultimo papa proveniente dall’Ordine francescano e l’ultimo a chiamarsi Clemente.

Il pontificato di papa Clemente XIV si svolse in un periodo in cui la maggior parte dei regnanti cattolici cercava di vietare l’attività della Compagnia di Gesù. Il papa non era personalmente favorevole allo scioglimento della Compagnia ed era inizialmente indeciso, ma il cardinale francese François-Joachim de Pierre de Bernis si fece latore delle richieste, in questo senso, dei re di Francia e Spagna. Il 22 luglio 1769, Clemente XIV, eletto da appena due mesi, ricevette la richiesta di affrontare la questione. Il papa scrisse al re di Francia il 1º ottobre e successivamente (il 30 novembre) al re di Spagna, promettendo che non avrebbe lasciato la questione irrisolta.

Inizialmente aveva pensato di riformare radicalmente la Compagnia, per esempio vietando ai Gesuiti di accogliere novizi e stabilendo che i seminari guidati dai Gesuiti passassero sotto il comando del vescovo locale, ma, nel 1772, l’ambasciatore spagnolo presso la Santa Sede comunicò che il suo re stava pensando di nazionalizzare le congregazioni religiose presenti sul territorio ispanico. Allo stesso tempo propose questo scambio: la restituzione di Avignone e di Benevento alla Chiesa in cambio della soppressione della Compagnia. Nel 1773 si diffuse in tutta Europa la voce che Francia e Spagna stessero progettando l’invasione congiunta dello Stato Pontificio. L’arciduchessa d’Austria, Maria Teresa, espresse ufficialmente la propria neutralità. Al papa non rimase che adempiere alla richiesta dei re borbonici e, il 21 luglio 1773, emise la bolla «Dominus ac Redemptor» con cui dispose lo scioglimento della Compagnia di Gesù. È la vittoria dell’illuminismo e dell’assolutismo sul papato. I gesuiti accettarono la decisione del pontefice senza opposizione alcuna. Su pressione delle Corti borboniche, il generale dei gesuiti, Lorenzo Ricci, fu arrestato e imprigionato in Castel Sant’Angelo.Cessava di esistere all’interno della Chiesa cattolica un ordine molto influente nei centri decisionali europei e caratterizzato da un rigido riserbo nella vita pubblica, tanto nelle corti monarchiche quanto in quella pontificia.

Il pontificato di Clemente XIV fu volto al recupero dei rapporti diplomatici con le monarchie europee. Il re di Francia restituì alla Santa Sede la città di Avignone e il Contado Venassino. Re Luigi XV nominò un comitato il cui compito era la secolarizzazione degli ordini religiosi, ma il papa bloccò l’attività della commissione. Clemente XIV ebbe buon gioco nell’assumere un atteggiamento conciliante verso i due regni, entrambi governati dal casato dei Borboni. Dopo lo scioglimento della Compagnia di Gesù, il re di Napoli restituì alla Santa Sede le città di Benevento e Pontecorvo.

Clemente XIV ristabilì le relazioni diplomatiche con la Spagna, interrotte nel 1759. Creò sei nuove diocesi e concesse la porpora cardinalizia a Paulo António de Carvalho e Mendonça, fratello del primo ministro, marchese di Pombal.

Il re Federico II, volendo organizzare un efficiente sistema scolastico, invitò i Gesuiti espulsi dai Paesi cattolici a stabilirsi in Prussia. Anche in Russia l’ordine non fu sciolto, anzi ne venne proibita la soppressione per non rendere precario il sistema scolastico cattolico.

Le buone relazioni diplomatiche tra la Santa Sede e il Paese tedesco culminarono nell’apertura di una chiesa cattolica a Berlino.

Inghilterra

Il pontefice proibì l’evirazione per ottenere voci bianche nelle Scholae Cantorum.

Clemente XIV fu costretto a letto il 10 settembre 1774; morì il 22 settembre in Vaticano per scorbuto. La rapida decomposizione della salma generò il sospetto di un avvelenamento per mano di alcuni esponenti della Compagnia di Gesù, ma che il decesso fosse dovuto all’età e a cause naturali fu confermato sia dal medico personale che dal confessore, i quali comunque dissiparono solo in parte tali voci.

Il 27 settembre venne sepolto in San Pietro.

I suoi concittadini di Santarcangelo di Romagna eressero in suo onore un suggestivo arco situato nella piazza principale, iniziato nel 1772 e terminato nel 1777, a tre anni dalla morte del Papa.

Nel 1802 i suoi resti mortali furono trasferiti nella chiesa francescana dei Santi XII Apostoli, dove fu collocato il suo monumento funerario, scolpito da Antonio Canova.

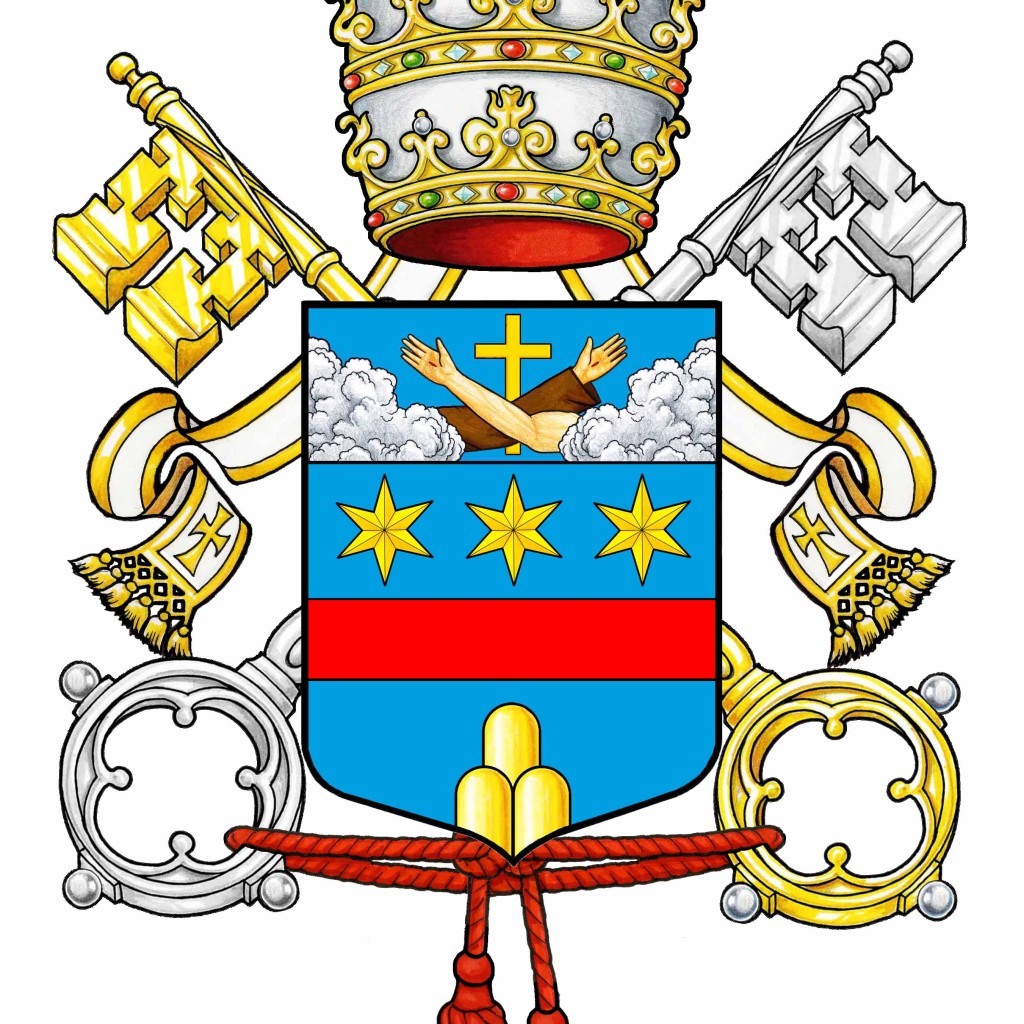

Lo stemma papale si blasona: «D’azzurro, alla fascia di rosso accompagnata in capo da tre stelle a sei raggi e in punta da un monte di tre cime, il tutto d’oro, col capo dei Francescani Conventuali: d’azzurro a due braccia decussate, le mani stigmatizzate, quello in banda di carnagione e quello in sbarra vestito di nero, sormontate da una crocetta di nero».

Lo stemma è quello riconosciuto alla famiglia Ganganelli, attualmente non più esistente, mentre il capo ricorda, come per molti ecclesiastici, l’appartenenza all’ordine francescano.

Note di Bruno Fracasso

STEMMA RIDISEGNATO

Disegnato da: Massimo Ghirardi

STEMMA ACS

STEMMA UFFICIALE

LOGO

BLASONATURA

«D’azzurro, alla fascia di rosso accompagnata in capo da tre stelle a sei raggi e in punta da un monte di tre cime, il tutto d’oro, col capo dei Francescani Conventuali: d’azzurro a due braccia decussate, le mani stigmatizzate, quello in banda di carnagione e quello in sbarra vestito di nero, sormontate da una crocetta di nero».

ATTRIBUTI

OGGETTI

ALTRE IMMAGINI

LEGENDA