Certosa dei Santi Stefano e Bruno di Serra San Bruno

Certosa dei Santi Stefano e Bruno di Serra San Bruno

Storia e informazioni

San Bruno (o Brunone) da Colonia (1030-1101), già docente della Schola della cattedrale di Reims, si era ritirato dal mondo e aveva fondato il primo monastero sulle montagne del massiccio della Grande Chartreuse (in latino Cartusia), presso Grenoble, il 24 giugno 1084 che divenne la casa-madre dell’ordine Certosino.

Nel 1088 un suo ex allievo di Reims, Odon de Châtillon venne eletto papa, col nome di Urbano II, e convocò Bruno presso la corte papale, dato che il pontefice non poteva insediarsi in Vaticano, a causa dell’ostilità della Curia Romana (che parteggiava per l’antipapa Clemente III) era costretto a vagare per i territori normanni dell’Italia meridionale (feudo pontificio). Nel 1090 sicuramente Bruno era al suo seguito e, durante il soggiorno nel Ducato di Calabria, gli venne offerta la nomina a vescovo. Bruno declinò l’offerta e chiese al pontefice il consenso di potersi ritirare in solitudine sull’altopiano delle Serre calabresi. Nel 1091 il duca Ruggero I d’Altavilla gli donò allo scopo un terreno detto Turri (Torre), fra Arena e Stilo, dove venne edificato un villaggio di capanne con cappella, che verrà detto Eremo di Santa Maria di Turri (o del Bosco) a 835 metri d’altitudine; l’austera chiesa verrà consacrata, invece, il 15 agosto 1094 in presenza di Ruggero I, che, per l’occasione, arricchì la donazione con ulteriori terreni, in territorio di Stilo, e con i casalidi Bivongi e Arunco (Montepaone) nella Calabria Ulterior (Calabria centro-meridionale).

Poco lontano venne creato il monastero di Santo Stefano, per i fratelli conversi che non volevano fare vita eremitica.

Più tardi, attorno al 1094, quando il conte Ruggero gli assegnò come guardaboschi tale Mulè con la famiglia e i figli, Bruno fece in modo che gli operai impegnati nella costruzione dell’Eremo e della Certosa, alcuni dei quali sposati, si stabilissero a una certa distanza dai monaci, perché questi fossero da loro nettamente separati e non venissero disturbati. Sorsero così le prime abitazioni di un borgo che saranno all’origine del paese di Serra (oggi Serra San Bruno).

Poco tempo dopo Bruno venne raggiunto da Lanuino (o Landuino), il suo successore nel governo della comunità della Certosa di Grenoble, che intraprese un faticoso viaggio per incontrarsi con il fondatore. Lanuino affiancò Bruno nella conduzione della comunità eremitica. Alla morte di Bruno, il 6 ottobre 1101, la successione, inizialmente contrastata, di Lanuino venne confermata, il 26 novembre 1101, da papa Pasquale II, il quale ingiungeva a Lanuino di recarsi a Roma per partecipare al sinodo Lateranense del 1102 come superiore. Lanuino rimase in carica come priore fino al 1116 assolvendo anche incarichi diplomatici per il papa.

Nel frattempo, grazie alle donazioni e le immunità concesse dai re normanni e da altri, la certosa divenne una grande signoria feudale.

Nel 1192, Guglielmo da Messina – quindicesimo priore successore di Bruno e, per la terza volta, maestro dell’Eremo di Santa Maria, rimase affascinato dalla riforma cistercense di Bernardo di Clairvaux e prese contatti con l’abate Gualtiero di Fossanova, quindi si recò a Roma per chiedere al papa Celestino III “che la Certosa di Santo Stefano abbracciasse l’Istituto Cisterciense”. La transizione del monastero di S. Stefano del Bosco dall’Ordine certosino all’Ordine cistercense, venne sancita con bolla pontificia dell’11 dicembre 1192 e assecondata dalla maggior parte dei confratelli di Guglielmo, cosa che comportò però il totale abbandono dell’Eremo di Santa Maria. La nuova abbazia di Santo Stefano della Serra divenne il maggior centro ecclesiastico e feudale del Meridione, dotato di un patrimonio fondiario vastissimo con possedimenti e grange disseminate in Calabria Ultra, Puglia e Sicilia.

I pochi fratelli certosini che non vollero aderire all’Ordine Cistercense si ritirarono alle falde settentrionali dell’Aspromonte, nella zona di Castellace, oggi frazione di Oppido Mamertina, a circa 200 metri di altitudine, dove fondarono un nuovo eremo.

Dopo qualche anno (1193) anche l’eremo di Santa Maria della Torre fu trasferita ai cistercensi da papa Celestino III e divenne un priorato di Santo Stefano, che nel 1185 aveva intanto fondato l’abbazia della SS. Trinità del Legno in diocesi di Rossano.

Dal 1193 (e fino al 1411) divenne una abbazia nullius (cioè non soggetta ai vescovi locali ma solo alla Santa Sede), governata da una ventina di abati cistercensi, tra i quali si ricordano Guglielmo, poi vescovo di Squillace; Tommaso, eletto vescovo di Martirano verso il 1250 e, successivamente, anch’egli vescovo di Squillace; Andrea, eletto nel 1298 vescovo di Mileto, cappellano del re Carlo II d’Angiò.

Dal XV secolo l’abbazia iniziò un lungo periodo di crisi, aggravata dalla trascuratezza nella gestione degli undici “abati commendatari” che tra il 1411 e gli inizi del 1500 si succedettero al governo del monastero.

Il monastero venne restituito ai Certosini per volontà dell’abate commendatario Luigi d’Aragona che, nel 1513, convinse il re di Napoli e il papa Leone X. Nel 1514, il Capitolo Generale “recuperò” il monastero come “certosa” con solenne cerimonia il 27 febbraio 1514, alla presenza dei priori delle Case meridionali (di San Martino Napoli, San Lorenzo di Padula, San Giacomo di Capri e San Nicola di Chiaromonte) e degli esponenti più rappresentativi dell’aristocrazia calabrese e napoletana.

Il Capitolo Generale dell’Ordine vi inviò quindi un gruppo di monaci il 1° marzo 1514, guidati da Costanzo De Rigetis da Bologna, che ne assunse la guida come priore, che però trovarono il complesso molto danneggiato, al punto da demolirne gran parte e ricostruirlo. Rigetis intraprese i lavori che si protrarranno per molto tempo, proseguiti poi con l’ampliamento del chiostro grande, articolato su due livelli e dotato di 24 celle (1523); il consolidamento del muro di cinta, rafforzato con 7 torri di guardia (1536); il completamento del chiostro e la costruzione del Refettorio (1543); il completamento della nuova chiesa monastica (1600); la creazione del laghetto artificiale delle penitenze (1645); la risistemazione del cosiddetto Dormitorio (1776).

La chiesa si sviluppava su pianta a croce latina ribaltata, come da consuetudine certosina, con una sola navata centrale e otto cappelle laterali, ripartita in due ambiti nettamente distinti, riservati rispettivamente ai padri e ai conversi, la chiesa ospitava opere di Mattia Preti, Luca Giordano e Giuseppe Ribera.

Già seriamente danneggiata dai numerosi terremoti che a partire dal 1604 si registrarono in Calabria, ancor più gravemente per effetto delle scosse del 1638 e del 1693, infine il 7 febbraio 1783 la Certosa di S. Stefano venne completamente distrutta da un sisma devastante (misurato al 9º grado della scala Mercalli). Dell’imponente complesso, riedificato a più riprese nel corso del Cinquecento, non restarono che la parte inferiore della facciata della chiesa, alcune arcate del chiostro grande e la vera da pozzo al centro di esso.

Inoltre nel 1808 i religiosi dovettero abbandonare le loro ancora precarie dimore in seguito alla soppressione dei monasteri decretata il 13 febbraio 1807 da Giuseppe Bonaparte, anche se l’istituzione di una Cassa Sacra nel 1784 “per alleviare in qualche modo le sofferenze della popolazione colpita” aveva già dato spazio ad abusi e a veri e propri trafugamenti di opere d’arte e di valore, causando la dispersione del restante patrimonio della certosa.

Seguirono 32 anni di completo abbandono del monastero, durante i quali divenne oggetto di saccheggi che culminarono nell’inverno tra il 1820 e il 1821, quando la chiesa venne completamente spogliata anche di quel poco rimasto: marmi, altari, dipinti ed ogni altro oggetto di arredo ancora presente. Don Bruno Maria Tedeschi, parroco di Serra, mobilitò la popolazione per salvare il salvabile.

Gran parte dell’arredamento finì nelle chiese del paese, dove ancora oggi viene custodito. Nel 1826 il Comune di Serra acquistò l’edificio della Certosa, rovinato dal terremoto, allo scopo di preservarlo da una completa distruzione. Il Comune riuscì anche ad entrare in possesso anche del busto argenteo e delle Reliquie di San Bruno e del Beato Lanuino, che furono conservate nella chiesa madre di Serra.

Alcuni certosini francesi ripresero il possesso effimero del luogo nel 1840, su invito dell’arcivescovo di Rossano, mons. Bruno Maria Tedeschi, nativo di Serra e già arciprete del paese, ma le difficoltà e l’assassinio, da parte di briganti, del confratello Arsène Compain li convinse ad abbandonarlo nell’autunno del 1844.

Gli abitanti di Serra nel 1856 chiesero il ritorno dei certosini, ma fu per concessione di re Ferdinando II delle Due Sicilie che vi poterono far ritorno definitivamente: evento celebrato con una cerimonia solenne il 4 ottobre 1857. Fu inviato come priore il portoghese Vittorio Nabantino, personaggio con stretti legami con la Corte, il quale venne da Napoli col modesto seguito di alcuni certosini, accolti con grande entusiasmo dalla popolazione serrese. Il 30 maggio 1857 il busto argenteo di San Bruno fu trasferito solennemente dalla chiesa matrice alla primitiva sua sede

I monaci furono costretti inizialmente a vivere alla meglio tra le rovine; nel 1889 il Capitolo Generale riacquistò i ruderi dal Comune e affidò a François Pichat, architetto ufficiale dell’Ordine, il compito di stendere un progetto complessivo di ricostruzione e di restauro del superstite (le leggi anticlericali francesi intanto sopprimevano i monasteri in tutta la nazione e il Capitolo prevedeva un trasferimento in esilio in Calabria, anche se alla fine dovrà trasferisti a Lucca). Improntato ad uno stile neo-medioevale, il piano messo a punto da Pichat venne realizzato in modo sistematico e continuativo solo a partire dal 1894, e solo dopo un sopralluogo dell’architetto francese in Calabria.

Nel corso di sei anni di lavoro si portarono a compimento, accanto ai ruderi barocchi, la nuova chiesa monastica e le cappelle private, il grande chiostro e le 14 celle dei padri, la torre dell’orologio in sostituzione del vecchio campanile, la Foresteria, i luoghi di preghiera e di incontro, la Procura e gli altri servizi, le stalle e i depositi. In pari tempo si procedette al restauro delle preesistenze cinquecentesche: il Refettorio, la Sala del Capitolo, la Biblioteca e la Cappella delle reliquie. Il nuovo complesso venne inaugurato nella festa di Pasqua del 1899, mentre la consacrazione della nuova chiesa ebbe luogo il 13 novembre del 1900.

Tra il 1903 e il 1913 fu portato a termine il restauro anche della chiesa seicentesca di S. Maria dell’Eremo, laddove i lavori di scavo e pavimentazione condotti tra il 1976 e il 1979 riportarono alla luce i resti dell’originaria costruzione dell’epoca normanna e un ossario del primo secolo di vita certosina.

Nel 1993 venne istituito il Museo della Certosa, all’interno del complesso monastico, che è una delle poche parti visitabili (come impongono le Consuetudini dell’Ordine, le certose osservano una rigida clausura).

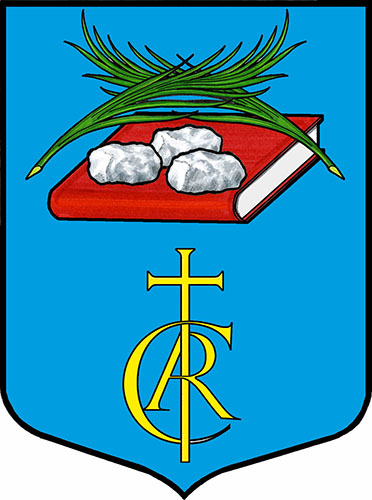

Lo stemma della certosa risale al periodo cistercense e mostra gli attributi iconografici di Santo Stefano: il libro del Vangelo, sul quale sono poste due palme e le pietre con le quali venne lapidato. Se ne può vedere una versione sulla cattedra priorale in legno scolpito nel coro della chiesa, timbrato da una corona territoriale. Il monogramma CAR conferisce il carattere “certosino” all’emblema (e oggi è il solo emblema usato dal monastero, come la maggior parte delle altre case dell’Ordine, al quale è aggiunta talvolta la parola “BONITAS” come si può vedere nell’artistico cancello in ferro battuto progettato da Giuseppe Maria Pisani nel 1953 per l’ingresso del cenobio.

© Massimo Ghirardi, 2020

STEMMA RIDISEGNATO

Disegnato da: Massimo Ghirardi

STEMMA ACS

STEMMA UFFICIALE

LOGO

ALTRE IMMAGINI

LEGENDA