Cardinale Marcantonio Bobba di Rossignano

Cardinale Marcantonio Bobba di Rossignano

Storia e informazioni

Marcantonio Bobba di Rossignano era il figlio primogenito di Alberto, conte palatino, e di Margherita Santamaria. Nacque a Casale, nel marchesato di Monferrato, agli inizi del Cinquecento. Seguì la sua famiglia in Piemonte quando il padre passò al servizio del duca di Savoia Carlo II.

Divenne dottore in diritto civile e canonico a Torino e si mise in mostra presso il duca negli anni delle lotte franco-asburgiche iniziate nel 1536. Dopo il 1540 divenne senatore e consigliere ducale, dopo il 1550 divenne anche conservatore degli Ebrei, preposto cioè alla cura della giustizia relativa ad essi nello stato; nel 1555 succedette al padre nel governo di Vercelli.

Dimostrò sempre competenza nel possedere o acquistare rapidamente equilibrio politico. Alla formazione della sua autorità presso Carlo III, e poi presso Emanuele Filiberto, giovò anche l’alta cognizione di sé e una personalità particolarmente definita.

Intorno al 1556 egli lasciò lo stato laico ed entrò nell’ecclesiastico, dopo aver rinunciato alla primogenitura e ai relativi beni e prerogative a favore del fratello Ascanio. Aveva sempre avuto un forte e cattolico senso della vita religiosa, un interesse aperto per la maggiore efficienza del potere politico là dove fosse in accordo con Roma. Verso la fine del vescovado di Pietro Gazino, Emanuele Filiberto lo fece suo coadiutore nel governo della diocesi di Aosta, e poi il 22 maggio 1557 da Bruxelles lo propose come suo successore valendosi, presso il papa Paolo IV, del diritto di provvedere ai vescovadi, alle abbazie e ai benefici del ducato, che era riconosciuto ai duchi di Savoia per l’indulto di Niccolò V dal 1451. Fu il primo caso noto di intervento diretto del duca di Savoia nella nomina del vescovo d’Aosta.

Fu consacrato vescovo a Roma il 25 agosto 1557 e fece il suo solenne ingresso ad Aosta il 23 marzo 1558. Per Emanuele Filiberto egli era certamente l’uomo più adatto a succedere al Gazino in quanto conservatori e attenti al potere sabaudo.

Bobba confermò ciò che era atteso da lui nella Valle d’Aosta: collaborò con il Conseil des Commis e i tre stati che lavoravano alla cura delle sorti del loro paese, non sposò mai però le cause più esclusivistiche locali alle quali antepose la presenza dei rappresentanti ducali nella Valle e la propria eminente condizione. Fu proprio grazie all’iniziale buon accordo che rappresentò i Commis, nel giugno 1559, a Parigi, e portò a Emanuele Filiberto la testimonianza del favore valdostano per il suo matrimonio con Margherita di Valois e per la pace finalmente conclusa a Cateau Cambrésis.

Ricercò inoltre subito una sua forma di collaborazione con i valdostani indagando le condizioni dell’ortodossia cattolica nel paese dove, dal primo settembre 1557, era divenuto commissario dell’Inquisizione; cercò in un rapporto fattivo con il suo clero e cioè convocando già nell’aprile 1558 un sinodo che raccolse ad Aosta rilevò i vecchi mali e ricercò dei rimedi.

Dall’agosto 1559, Emanuele Filiberto lo nominò suo ambasciatore ordinario a Roma presso Paolo IV e perciò gli ottimi inizi furono interrotti: l’andata a Roma allontanò il vescovo dalla cura d’anime e il dialogo proseguì solo attraverso l’opera di un coadiutore, l’urbinate Francesco Maria Enrici.

A Roma lavorò proficuamente per il governo sabaudo e giovò all’istituzione a Torino della nunziatura e ottenne denaro ecclesiastico al duca per la sua politica insieme monarchica e cattolica. Tuttavia, gli orientamenti conciliari di purificazione della dottrina e di instaurazione di una migliore vita ed efficienza del clero, che egli condivideva, ebbero scarso modo di trovare nella sua diocesi una realizzazione.

Certo, il vescovado aostano, tradizionalmente difficile da reggere, avrebbe richiesto più che mai in quel tempo un uomo meno assillato da compiti spesso non pastorali: la diocesi soffrì della lontananza del vescovo forse più di quel che soffrì il vescovo, per l’altezza dei compiti sabaudi e romani cui dovette attendere e per la sua stessa natura. A Roma, Bobba andò rafforzando quella personalità, quel senso di sé, di cui dicemmo già; e li rafforzò particolarmente a vantaggio del papato, che doveva porre molta attenzione alle fortune proprie in quei tempi durissimi di lotte fra protestanti e cattolici. fra sostenitori della preminenza papale e sostenitori della preminenza del concilio sul papa, tra fautori e oppositori del concilio. Sostenne sempre gli interessi sabaudi, ma intese quel sostegno sempre più nel senso di sottolineare presso il duca la necessità assoluta che egli andasse d’accordo con il papa.

L’opposizione contro i protestanti era una questione vitale per il duca, ma egli non poteva condurla secondo i soli criteri romani; nel suo Stato anche le forze ecclesiastiche dovevano valere al perseguimento di quel bene generale che egli cercava di organizzare intorno a sé, ma il più possibile con sé. Ma il Bobba non avrebbe potuto adeguarsi a questo e , quindi, iniziarono ad evidenziarsi delle crepe nel loro rapporto che, con il tempo si acuirono.

Nel 1563 Bobba si recò come oratore sabaudo al concilio di Trento su indicazione del papa e non di Emanuele Filiberto anche su pressione del cardinal Borromeo.

A Trento, il 31 gennaio 1563, Bobba tenne la sua Oratio. Esaltò la cattolicità di Emanuele Filiberto, parlò delle dottrine riformate nello Stato sabaudo, sottolineò con efficacia la necessità di una miglior vita morale e di un rinnovamento dottrinale e l’importanza che il concilio aveva in proposito, quindi insisté perché i lavori del concilio terminassero presto. Si impegnò, in particolare, sui modi di ovviare agli abusi sul sacramento dell’ordine e sulla disciplina dei matrimoni clandestini. Nel maggio 1563, si impegnò perché il duca di Savoia accettasse come arcivescovo di Torino il cardinale di Aragona, voluto da Pio IV.

Il duca sostenne la sua nomina a cardinale ed essendo filospagnolo, come molti piemontesi, sostenne l’elezione papale di Pio V Ghislieri, tanto che Filippo II re di Spagna gli scrisse congratulandosi del risultato del conclave.

Pio IV lo fece cardinale nel marzo 1565, nella prima nomina di cardinali dopo la conclusione del concilio tridentino.

Intanto, Bobba aveva continuato ad accentuare i suoi interessi religiosi e aveva anche ripreso il suo lavoro pastorale ad Aosta, dove aveva fatto pubblicare il 27 marzo 1564 i decreti del concilio e aveva tenuto un secondo sinodo nel giugno 1564. Un terzo lo tenne poi nel maggio 1565, tre giorni dopo aver scritto a Emanuele Filiberto i noti consigli di moderazione a proposito dell’opera antiprotestante, che il duca riteneva ormai necessaria e che altri consiglieri suoi volevano immediata e drastica. È di quel tempo, inoltre, l’inizio degli sforzi del B. per la costituzione di un seminario ad Aosta.

Nel 1564, entrò in conflitto con l’Avise, procuratore generale nella Valle, risolto poi favorevolmente per la Chiesa valdostana l’anno successivo. Egli fu, inoltre, impegnato, senza successo, dalla difficoltà di far accettare nella diocesi le norme disciplinari stabilite a Trento anche perché il gallicanesimo nella Valle era antico e risolutamente difeso e quindi i decreti conciliari vi furono accolti per la parte dogmatica, non per la parte disciplinare. Il governo sabaudo, poi, era restio ad accettare il concilio tridentino e questo orientamento, nonostante le sollecitazioni del Borromeo a Emanuele Filiberto, durò fino al 1574.

Nel 1565, a Roma, aiutò il papa e i cardinali più impegnati nella realizzazione delle decisioni tridentine. Tuttavia, seguì ugualmente, anche da Roma, i problemi della sua diocesi. Ma fu lo stesso papa a sollecitarlo a tornare ad Aosta nel marzo 1566.

Bobba si adoperò a Roma, per conto di Emanuele Filiberto, nel 1572, presso il papa Gregorio XIII, per la costituzione degli Ordini di San Maurizio e di San Lazzaro in un ordine unico sotto la guida del duca. Le sue assenze per gli impegni romani, tuttavia, aggravarono la situazione ad Aosta così impegnò, nel 1567, l’agostiniano Gerolamo Ferragatta nelle visite pastorali, facendo un’ottima scelta perché le qualità del visitatore e la sua esperienza erano notevoli.

Ma i tre mesi che il visitatore spese, segnarono una crisi nel governo pastorale del Bobba che, nell’aprile 1568, finì per rinunciare al vescovado a beneficio del Ferragatta.

Nello stesso anno, Pio V fece il Bobba protettore dell’Ordine cartusiano. Nel 1571, assente il vescovo Guido Ferrero, governò la diocesi di Vercelli. E poi Gregorio XIII, che lo ebbe caro, lo impiegò insieme ai cardinali Orsini e Giustiniani per rafforzare l’opera della Congregazione per la giurisdizione ecclesiastica. Nel 1574 egli era membro della Segnatura. Nel 1575, e forse già prima, era prefetto della segreteria dei brevi.

Morì il 18 marzo 1575, a Roma, e fu sepolto in Santa Maria degli Angeli presso i cartusiani.

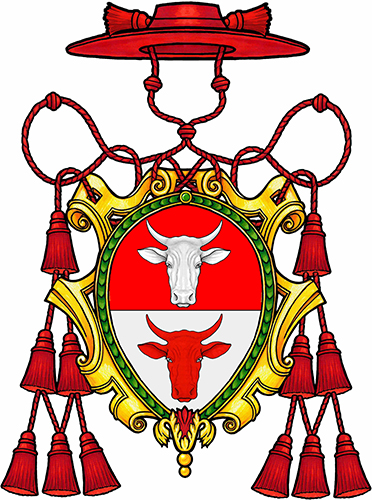

Lo stemma del cardinale si blasona: “Troncato di rosso e d’argento, al rincontro di bue, dell’uno nell’altro”. Lo stemma utilizza gli smalti aleramici rosso e argento, inoltre le due teste hanno una funzione parlante per assonanza tra Bobba e “bos, bovis” il termine latino per designare i buoi che al dativo e ablativo plurale fa “bobus”.

Note di Bruno Fracasso

STEMMA RIDISEGNATO

Disegnato da: Massimo Ghirardi

STEMMA ACS

STEMMA UFFICIALE

LOGO

BLASONATURA

“Troncato di rosso e d’argento, al rincontro di bue, dell’uno nell’altro”.

ATTRIBUTI

SMALTI

OGGETTI

ALTRE IMMAGINI

LEGENDA