Beato Marcantonio Bragadin

Beato Marcantonio Bragadin

Storia e informazioni

Marcantonio nacque a Venezia il 21 aprile 1523 dai nobili Marco di Giovanni Alvise Bragadin e da Adriana Bembo e, secondo le consuetudini, sarebbe stato destinato ad una delle magistrature giudiziarie o alla carriera marinara.

Il padre svolgeva l’incarico di Provveditore sopra Camere; mentre il fratello maggiore Giovanni Alvise aveva servito nell’armata veneziana come sopracomito di galera prima di iniziare la carriera nelle magistrature cittadine. Degli altri fratelli sappiamo che Giovanni, morto nel 1558, era stato Consigliere di Cipro e provveditore al Cottimo di Londra; Andrea Provveditore sopra Camere come il padre, savio agli Ordini e infine ufficiale alla Messettaria; Antonio, infine, fu governatore di una delle sei grandi galeazze veneziane che con la loro potenza di fuoco svolsero una parte decisiva nella battaglia di Lepanto.

Dopo una breve esperienza di avvocato negli uffici di Rialto nel 1543, il Bragadin abbracciò la carriera marinara, divenendo vicegovernatore di galera forzata, poi nel 1550 “patron” di fusta e, infine, sopracomito di galera.

Tornato a Venezia si sposò nel 1556 con Elisabetta di Almorò Morosini, si dedicò alla carriera nella burocrazia cittadina, fino a farsi eleggere, nel 1556, provveditore alla Camera degli imprestiti, nel 1561 alle Rason vecchiee nel 1563 tra i Dieci savi sopra le decime.

Ma le doti di coraggio ed energia e il senso del dovere dimostrati nell’armata lo destinavano ancora ad incarichi militari. Per due volte, nel 1560 e nel 1566, venne nuovamente designato governatore di galera forzata.

Il 31 maggio 1569 il Senato lo nominò capitano del regno di Cipro, magistratura alla quale in tempi normali era affidato il governo militare dell’isola.

Preposto alla difesa di Famagosta nel 1570, dov’era atteso lo sbarco dei Turchi, fece costruire fortificazioni, far scorta di viveri e polvere da sparo e arruolare milizie pagate con una moneta di rame che faceva battere nella zecca locale, imponendone il corso forzoso. Durante l’assedio diede prova di coraggio, si racconta che fu capace di estrarre la spada dal fianco a un suo capitano di compagnia, e con questa ammazzarlo di sua mano, probabilmente per qualche grave atto d’insubordinazione.

I Turchi sbarcarono a Nicosia il 3 luglio 1570 senza incontrare resistenza, la città cadde dopo due mesi e la guarnigione veneziana fu massacrata. L’annuncio giunse l’11 settembre a Famagosta con un involto contenente la testa di Niccolò Dandolo, luogotenente generale del regno, inviata al Bragadin per costringerlo ad arrendersi. Ma Bragadin condusse l’eroica resistenza della città, inviando contemporaneamente a Venezia il vescovo Ragazzoni, sulla galera di Nicolò Donà, per chiedere soccorso.

Atteso invano l’aiuto Marcantonio Bragadin e Astorre Baglioni, governatore generale delle milizie, continuarono a difendersi, finché il 21 giugno, fatta esplodere una grossa mina sotto le mura, l’esercito turco sferrò il primo assalto generale. Il 29 giugno un’altra mina apriva la strada ai nemici che tentavano un nuovo attacco in massa. Il 2 luglio il vescovo di Limassol, a nome della cittadinanza, supplicava di trattare la resa; ma il Bragadin, fatto radunare il popolo, lo esortava a resistere almeno due settimane, facendo sperare il prossimo arrivo di soccorsi.

Soltanto la sera del 31 luglio, i Turchi, conquistarono la città. Il giorno dopo, 1º agosto, furono sottoscritti i capitoli, che concedevano ai difensori di ritirarsi a Candia con i civili le armi e cinque pezzi d’artiglieria. La sera del 5 agosto, completato l’imbarco, il Bragadin, insieme con il Baglioni e con gli altri comandanti veneziani, si recò all’accampamento turco per consegnare le chiavi della città.

Mustafà Pascià, accusò Bragadin d’aver fatto trucidare la notte precedente una cinquantina di prigionieri turchi e gli furono subito mozzate le orecchie, quindi fu fatto assistere allo scempio dei suoi compagni, meno Lorenzo Tiepolo e un ufficiale albanese, che furono impiccati il giorno seguente.

Dopo breve prigionia, il 17 agosto Bragadin fu trascinato per tutte le batterie degli assedianti e costretto a trasportare sulle trincee due pesanti ceste di terra. Poi fu issato sull’antenna d’una galera ormeggiata nel porto, e tenuto a lungo sospeso. Condotto infine a colpi di bastone sulla piazza di Famagosta e legato alla colonna dei supplizi, il carnefice cominciò lentamente a levargli la pelle. Marcantonio non cessò di recitare il Miserere e d’invocare il nome di Cristo, finché, dopo che gli ebbero scorticato il busto e le braccia, spirò.

Il corpo fu quindi squartato, e la sua pelle, imbottita di paglia e cotone, e rivestita degli abiti e delle insegne del comando, fu portata in macabro corteo per le vie di Famagosta, e poi appesa all’antenna d’una galera, che la portò a Costantinopoli come trofeo, insieme con le teste dei capi cristiani.

La pelle del Bragadin, sottratta nel 1580 all’Arsenale di Costantinopoli, fu portata a Venezia da Geronimo Polidori, giovane barbiere veronese, e conservata nella chiesa di San Gregorio per essere trasferita nel 1596 in quella dei Santi Giovanni e Paolo, dove si trova ancora oggi conservata come una reliquia.

Pur onorato come un grande eroe Marcantonio Bragadin, nonostante il feroce martirio, non venne mai elevato agli onori degli altari, ma viene onorato come “testimone della fede” e degno di onore anche religioso.

I Bragadin erano forse originari dell’isola di Veglia, in Dalmazia, della quale furono signori, e li annovera tra le ventiquattro casate tribunizie che elessero il primo doge Paoluccio Anafesto. Altre tradizioni sostengono che giunsero in Laguna nell’800 e che, originariamente detti Barbalin, mutarono cognome e stemma nell’890.

Rimasta compresa nel patriziato dopo la serrata del Maggior Consiglio, la famiglia fu sempre rappresentata nelle più alte cariche della Repubblica di Venezia, e diede anche numerosi ecclesiastici e uomini di cultura (Domenico Bragadin fu insegnante di Luca Pacioli).

Il cognome potrebbe derivare dal mestiere di calafatare svolto dal capostipite: che impermeabilizzava con il catrame le imbarcazioni, (dal termine medioevale brago, “catrame”, ma anche “melma”).

Secondo un’altra ipotesi deriva da un soprannome basato sul latino bracatus, che indicava un vestito con calzoni (“brache”), ma anche un “forestiero” (in quanto i latini indossavano la toga o una corta veste).

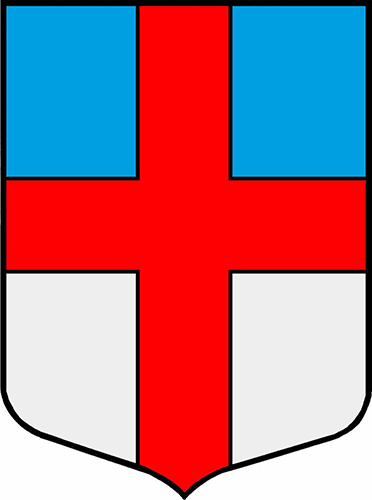

Lo stemma antico della famiglia, secondo lo storico settecentesco Casimiro Frescot, si blasona: “d’oro all’aquila di nero”, mentre quello adottato, si dice fin dal IX secolo, si descrive: “troncato di azzurro e d’argento alla croce di rosso”.

© 2025, Massimo Ghirardi