Basilica collegiata di San Biagio vescovo e martire di Cento

Basilica collegiata di San Biagio vescovo e martire di Cento

Storia e informazioni

Nota come il “duomo” è la chiesa principale della città, attestata nel XI secolo: una lapide inserita nell’altare maggiore indica la data del 1045 per la ricostruzione del primitivo modesto tempio, inizialmente dedicata ai martiri San Biagio e a San Severino.

Il cardinale Filippo Carafa della Serra, arcivescovo di Bologna, a seguito della separazione del territorio da quello di Pieve di Cento, la elevò a rango di sede pievana nel 1378, con fonte battesimale, affrancandola dalla chiesa di Santa Maria Maggiore della vicina località.

L’edificio, originariamente di piccole dimensioni, venne ampliato per interessamento del Comune nel 1409 tra il 1566, e completamente ricostruita tra il 1732 ed il 1744 su progetto di Alfonso Torreggiani di Budrio (1682-1764) e per iniziativa dell’arciprete Girolamo Baruffaldi (1675-1755) e del cardinale arcivescovo Prospero Lambertini (1675-1758), il futuro papa Benedetto XIV; il campanile fu edificato da Pietro Alberto Nota di Massimo Ghirardi

Si ringrazia Lorenzo Marmiroli per la gentile collaborazione

Cavalieri nel 1760 (rimaneggiato nel 1982) e, il 20 ottobre 1764, la chiesa venne solennemente consacrata cardinale Vincenzo Malvezzi, nuovo arcivescovo di Bologna.

Nell’aprile 1980 venne elevata al rango di basilica minore.

Nel 2018 è stata riaperta dopo gli ingenti danni del terremoto del 2012.

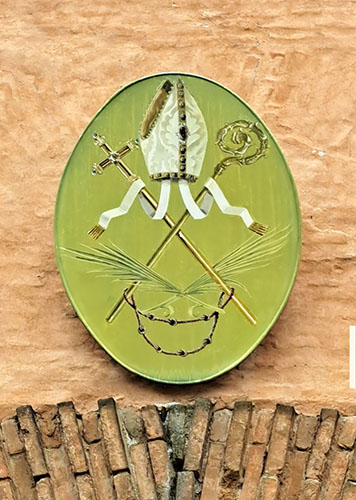

L’emblema della chiesa è tutt’ora visibile all’esterno, sulla facciata (incompiuta), nel caratteristico ovale metallico che accompagna quello, di forma identica, con le armi dell’arcivescovo di Bologna in carica, alla cui diocesi appartiene Cento (anche se in Provincia di Ferrara). Su fondo verde si vedono le insegne vescovili, le palme del martirio e un cilicio di cordame grezzo (forse di lana, allusivo ai pettini da cardatore con il quale venne torturato), tutti simboli che rimandano al “titolare”, san Biagio, medico e vescovo di Sebaste in Armenia, condannato a essere straziato da pettini di ferro (di quelli che si usavano per cardare la lana) e, infine, decapitato il 3 febbraio 316.

La posizione del pastorale e della croce legate, oltre che dal cilicio, anche dalle infule della mitra vescovile, richiamano le due candele incrociate e legate da un nastro rosso (al quale si appendeva un piccolo reliquiario) con le quali il 3 febbraio si benediva la gola dei fedeli con la formula: “Per intercessionem Sancti Blasii, episcopi et martyris, liberet te Deus a malo gutturis et a quolibet alio malo. In nomine Patris et Filii et Spirius Sancti. Amen” (“Per l’intercessione di San Biagio, vescovo e martire, il signore ti liberi dal mal di gola e da ogni altro male. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen”).

La credenza della particolare protezione di san Biagio, contro il mal di gola, deriva dalla sua condizione di medico e da uno dei tanti miracoli che gli sono attribuiti: quello di aver salvato un bimbo che stava morendo soffocato dopo aver ingerito una lisca di pesce che gli si era conficcata in gola.

Si può blasonare: “di verde, al pastorale e alla croce astile d’oro, poste in decusse legate alla base da un cilicio di lana grezza, sormontate dalla mitra vescovile, a due rami di palme anch’essi posti in decusse attraversanti sul tutto”.

Nota di Massimo Ghirardi

Si ringrazia Lorenzo Marmiroli per la gentile collaborazione

STEMMA RIDISEGNATO

Disegnato da: Massimo Ghirardi

STEMMA ACS

STEMMA UFFICIALE

LOGO

BLASONATURA

“Di verde, al pastorale e alla croce astile d’oro, poste in decusse legate alla base da un cilicio di lana grezza, sormontate dalla mitra vescovile, a due rami di palme anch’essi posti in decusse attraversanti sul tutto”.

NOTE

Foto di Massimo Ghirardi

ATTRIBUTI

SMALTI

OGGETTI

ALTRE IMMAGINI

LEGENDA

- stemma

- gonfalone

- bandiera

- sigillo

- città

- altro

- motto

- istituzione nuovo comune