Abbazia di Santa Maria di Rosano

Abbazia di Santa Maria di Rosano

Storia e informazioni

Il monastero di Santa Maria a Rosano si trova lungo il corso dell’Arno, a breve distanza da Pontassieve, ma sulla riva sinistra del fiume, nel territorio comunale di Rignano sull’Arno. Secondo una antica tradizione riferita dagli Annali Camaldolesi, i fondatori sarebbero stati un certo Urso o Ursone e la di lui moglie, Rosana, dalla quale il monastero avrebbe preso nome, adottando al tempo stesso una rosa come simbolo araldico. Sul nome del fondatore concorda un documento datato 1204, secondo il quale le monache di Rosano «habent cartam quod Urso et uxor eius fecerunt edificari monasterium». Il monastero di Rosano aderì fin da subito alla regola benedettina.

Nel corso di tutto il secolo XI il monastero divenne una vera e propria curte al centro di un vasto patrimonio fondiario, frutto di numerose donazioni con la formula «pro remedio animae meae», che gli permisero di prosperare. L’amministrazione del patrimonio era curata da un viceconte, nominato dalla badessa insieme a un avvocato che lo difendesse in sede di giudizio. Numerosi documenti del corposo archivio attestano le vicende della vita che ruotava attorno al monastero. La prima badessa a noi nota, documenta nel 1003, si chiamava Rolinda. Nel 1017 ci è noto un Pietro di Giovanni di Lama, che probabilmente fu viceconte, mentre nel 1075 ci è noto Guinizio del fu Giovanni, che difese gli interessi del monastero in una intricata questione sorta attorno al possesso di alcuni terreni. Al tempo stesso le monache curavano la gestione di un fiorente laboratorio di tessitura.

Sin dagli ultimi anni dell’XI secolo entrarono prepotentemente in scena i conti Guidi, potente stirpe feudale, in quegli anni talmente potente da mirare alla successione di Matilde di Canossa nel titolo di marchesi di Toscana. A queste loro non nascoste aspirazioni si contrappone la crescente potenza del Comune fiorentino, contro il quale a più riprese i Guidi vennero alle armi. Insieme al forte castello di Monte di Croce, in Val di Sieci, il monastero di Rosano costituiva per i conti un avamposto a poche miglia dalla Città del Fiore. Nel 1099 troviamo insediata come badessa Berta, figlia del conte Guido, il quale provvide ad ampliare e decorare notevolmente la chiesa abbaziale, dotando al tempo stesso il monastero con ampie donazioni. Per tutto il XII secolo le badesse che si succedettero (Matilde, Zebulina e Teodora) furono sempre nominate dai conti Guidi, nonostante i diritti appartenessero al vescovo di Fiesole.

Il conte Guido Guerra, reduce dalla prima crociata e capo di questa potente stirpe in rapida ascesa, morì quando il figlio primogenito, che secondo la tradizione portava il suo stesso nome, era ancora adolescente. Cresciuto sotto la guida e la protezione della zia Sofia, badessa di Rosano, che sotto l’abito monacale nascondeva un temperamento di ferro, il giovane diventerà ben presto protagonista del suo tempo. Da uomo intelligente capì ben presto che i rapporti di forza stavano cambiando e il rapido declino dell’autorità imperiale consigliò Guido Guerra a venire a patti con Firenze, firmando una pace nel 1176, sancita dal matrimonio con una delle fanciulle più in vista della nobiltà cittadina, «la buona Gualdrada», come la definì Dante (Inf., XVI, 37), figlia di Bellincione di Berto dei Ravignani.

Tuttavia i Guidi non avevano nessuna intenzione di recedere dai loro diritti sul monastero di Rosano, e se ne ha prova nella “acerrima lite” che nel 1203 segnò l’insediamento della badessa Agata. Eletta dalle consorelle in seguito alla morte di Zabulina, il suo insediamento fu fortemente contrastato dai Guidi che, secondo le consuetudini acquisite, volevano imporre una loro protetta. Il braccio di ferro si protrasse per mesi, finché non fu intentato un processo presso il tribunale ecclesiastico che dette ragione al conte. Forte di quella sentenza, il 13 agosto 1204 la contessa Gualdrada si presentò al monastero con un largo seguito per insediare la sua protetta. Trovò però le porte del monastero sbarrate, mentre si faceva avanti Ottaviano da Quona, alla testa di un drappello armato. Gauldrada capì subito che Ottaviano si muoveva per conto – o comunque con il favore – del Comune di Firenze, e l’insistere avrebbe voluto dire scatenare una guerra. Chiamò perciò un notaio e a nome del conte dichiarò sciolto ogni vincolo nei confronti del monastero, così che da allora le monache poterono tornare a esercitare il diritto di elezione della badessa senza interferenze esterne.

Una volta svincolato dalle lotte di potere, il monastero tornò alla sua funzione di luogo di preghiera, con annesso un ospedale per l’assistenza a viandanti e pellegrini. Tuttavia i frequenti episodi bellici turbarono più d’una volta la pace del chiostro, in particolare all’epoca delle lotte di fazione fra Bianchi e Neri (1301-1304) il monastero subì un nuovo saccheggio. Le monache si erano ritirate in un luogo sicuro, ma al loro ritorno erano state portate via perfino le campane. La carica di badessa a Rosano continuò a mantenere un alto prestigio, tanto che si succederanno in quel ruolo le figlie della piccola nobiltà locale: Agli, Mannini, Bombeni, da Castiglionchio, da Gavignano, da Filicaia, Amidei, Ridolfi, Popoleschi, Berti, Pitti, Betti sono i cognomi di quelle in carica tra il XIV e il XVI secolo.

La bella chiesa abbaziale, dedicata alla SS. Annunziata, si affaccia sul cortile interno del monastero, circondato da alte mura, al quale si accede per mezzo di un pittoresco portale. Restaurata e consacrata nel 1583, si presenta a tre navate con abside semicircolare; il presbiterio è sopraelevato, soprastante una cripta. Notevole il campanile romanico, costruito nel 1130. La badessa Caterina di Guido da Castiglionchio (1422-1440) fece dipingere un trittico rappresentante l’Annunciazione fra i santi Lorenzo, Benedetto, Giovanni e Nicola, attribuita a Giovanni dal Ponte, e realizzare il bel fonte battesimale in pietra, di forma esagona, datato 1423.

Tra le numerose opere d’arte conservate all’interno della chiesa, spicca un Crocefisso riferibile agli anni 1115-1120, datazione che ne fa la più antica Croce dipinta su tavola esistente in Toscana. L’iconografia del Crocefisso è quella tipicamente bizantina del Christus triumphans, rappresentato vivo sulla croce. L’opera, riposta nel dicembre del 2006 sopra l’altare maggiore dopo un accurato restauro da parte dell’Opificio delle Pietre Dure di Firenze, mantiene un ottimo stato di conservazione sia per i colori che per il supporto ligneo, rendendolo un documento prezioso per la Storia dell’Arte.

Il monastero osserva tuttora la regola benedettina, in regime di clausura. Le monache gestiscono un apprezzato laboratorio di ricamo, nel quale si confezionano, oltre che paramenti sacri, prestigiosi gonfaloni per conto delle amministrazioni comunali.

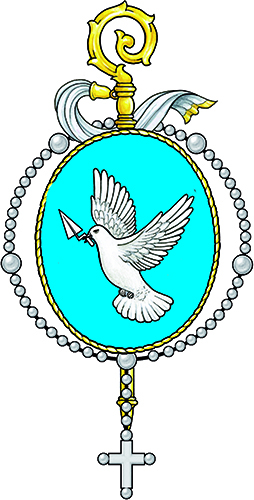

Lo stemma del monastero è costituito da una colomba che tiene nel becco una cazzuola da muratore. Si può blasonare “d’azzurro alla colomba, tenente col becco una cazzuola da muratore, il tutto d’argento”.

Nota a cura di Michele Turchi

Bibliografia e fonti:

– Arch. Di Stato di Firenze, Diplomatico, Santa Maria di Rosano, sec. XI.

– Arch. Di Stato di Pisa, Fondo San Michele di Pisa, sec. XII.

– Annales Camaldulenses ordinis Sancti Benedicti, a cura di G.B. Mittarelli e A. Costadoni, Venezia, 1755-1773, t. III.

– S. Maria di Rosano, a cura delle Benedettine di Rosano, Tip. Artigianelli, Brescia 1973.

– G. Carocci, I dintorni di Firenze, II, Sulla sinistra dell’Arno, Galletti e Cocci, Firenze 1907, pp. 60-61.

– La Croce dipinta dell’abbazia di Rosano. Visibile e invisibile. Studio e restauro per la comprensione, a cura di Marco Ciatti, Cecilia Frosinini e Roberto Bellucci, Edifir, Firenze 2007.

STEMMA RIDISEGNATO

Disegnato da: Massimo Ghirardi

STEMMA ACS

STEMMA UFFICIALE

LOGO

BLASONATURA

“D’azzurro alla colomba, tenente col becco una cazzuola da muratore, il tutto d’argento”.

ATTRIBUTI

OGGETTI

ALTRE IMMAGINI

LEGENDA