Abbazia di San Salvatore a Settimo

Abbazia di San Salvatore a Settimo

Storia e informazioni

Definita nel 1907 da Guido Carocci «monumento fra i più insigni di Toscana e d’Italia per dovizia di memorie storiche, come per i pregi ed i ricordi artistici, l’Abbazia di Settimo – o “Badia” secondo l’uso toscano – si trova oggi nel Comune di Scandicci, non lontana dalla riva sinistra dell’Arno, a valle della città di Firenze.

In origine intitolata a san Salvatore, venne fondata attorno all’anno Mille dal conte Adimaro della stirpe dei Cadolingi sul luogo di un preesistente oratorio. L’abbazia, nella quale si insediarono i benedettini cluniacensi, ricevette la donazione dei diritti sulle chiese di San Martino alla Palma e San Donato a Lucardo, confermata in seguito dall’imperatore Ottone III. La scelta dei fondatori, al di là del fervore religioso, aveva la funzione di controllo del territorio e della viabilità stradale e fluviale in direzione del porto di Pisa. Nella chiesa è posto un sarcofago che contiene le spoglie delle contesse cadolinge Cilla e Gasdia, morte entrambe nel 1096, rara testimonianza del cosiddetto stile “romanico fiorentino”.

Tradizione vuole che il toponimo “Settimo” sia legato al conte Ugo II di Toscana, il quale, volendo abbracciare una vita più cristiana, avrebbe fondato sette abbazie, ultima delle quali era appunto quella di Settimo. In realtà, il toponimo deriva semplicemente dalla distanza di sette miglia da Florentia.

Nel corso del secolo XI le numerose donazioni aumentarono notevolmente il patrimonio dell’abbazia, i cui beni arrivavano fin nel Mugello. Nello stesso secolo il cenobio adottò la riforma Vallombrosana. In quegli anni, il vescovo fiorentino Pietro Mezzabarba venne apertamente accusato di simonia da Giovanni Gualberto, fondatore di quell’Ordine. Il vescovo rispose alle accuse in modo violento, con un vero e proprio assalto al monastero vallombrosano di San Salvi, che costò la vita a diversi monaci. Il 13 febbraio 1068 le fazioni si trovarono a confronto presso la Badia a Settimo, e il monaco Pietro Aldobrandeschi, per evitare altro spargimento di sangue, si sottopose volontariamente alla “prova del fuoco”, per dimostrare la fondatezza delle accuse. Pietro (in seguito detto “Igneo”) ne uscì indenne, e il vescovo fu deposto. In seguito si pentì, arrivando a chiedere asilo proprio ai vallombrosani, che lo accolsero come monaco.

L’esperienza vallombrosana fu tuttavia di breve durata: già nel 1090 i cluniacensi avevano ripreso il controllo del monastero, che probabilmente non avevano mai abbandonato completamente. Il patrimonio dell’abbazia continuò ad arricchirsi, tanto che nel 1131 comprendeva l’intero piviere di Settimo, e sul finire di quel secolo possedevano anche la chiesa fiorentina di San Frediano in Cestello. Intanto intorno al monastero si era formato un borgo, al quale garantiva la cura delle anime.

Tuttavia nel 1236, per ordine di papa Gregorio IX, nel monastero si insediarono i Cistercensi provenienti dall’abbazia di San Galgano, ai quali fu concessa la piena autonomia, continuando a ricevere donazioni e privilegi. La florida disponibilità finanziaria consentì la messa in opera di un vasto piano di ampliamento. Nel 1290 vennero sopraelevate le navate e rialzato il pavimento della chiesa; 1315 fu edificata la cappella di San Jacopo, affrescata da Buffalmacco, e anche l’intero monastero venne riorganizzato secondo le esigenze dei cistercensi.

Il XIII secolo, tuttavia, non fu un buon periodo per la famiglia cistercense di Settimo. A seguito di un lungo contenzioso con il Comune fiorentino, era stata costretta a demolire la pescaia che garantiva forza motrice ai mulini impiantati presso il ponte a Signa, perché ostacolava la navigazione sul fiume e ne causava frequenti esondazioni. L’abbazia si era dunque vista privata di una sicura fonte di reddito, nonostante l’indennizzo pagato dal governo cittadino. Inoltre nel 1331 la sua autonomia era diminuita, in quanto dichiarata sottoposta a San Galgano. Come se non bastasse, la posizione isolata del cenobio, più volte sottoposto a scorrerie, aveva reso necessaria la fortificazione delle sue mura, messa in atto nel 1378.

Nella prima metà del Quattrocento papa Eugenio IV assegnò il monastero in commenda a Domenico Capranica, che attorno alla metà del secolo fece realizzare il coro, chiamando Domenico del Ghirlandaio per affrescarlo.

Nonostante le massicce fortificazioni, il monastero fu severamente danneggiato in conseguenza dell’assedio di Firenze del 1529, in conseguenza del quale la città perse del tutto le sue libertà repubblicane, in favore della casata medicea che se ne insignorì. I danni furono talmente ingenti da rendere inagibile buona parte dei locali, tanto che una buona parte dei monaci si trasferì in città, nel monastero di San Frediano in Cestello, in cui fu posta la sede abbaziale. I restauri a Settimo riguardarono soprattutto la chiesa; nella prima metà del XVII furono rifatti l’abside sinistra e gli altari; in particolare quello maggiore, consacrato nel 1639, è un mirabile esempio dell’arte fiorentina del commesso in pietre dure. Un nuovo intervento di restauro fu reso necessario a seguito dell’alluvione del 1664.

Nel 1783 il granduca Pietro Leopoldo ordinò con motu proprio, la soppressione delle Compagnie religiose, oltre ad alcuni Ordini monastici, tra i quali quello dei Cistercensi. Contestualmente, le chiese di San Martino alla Palma e San Lorenzo a Settimo divennero parrocchiali, ma il titolo di quest’ultima venne trasferito presso la chiesa della Badia, che prese pertanto il titolo dei SS. Lorenzo e Salvatore a Settimo. I locali del monastero vennero invece venduti a privati.

Nel corso del XX secolo sono stati eseguiti lavori di consolidamento della struttura. La cripta fu risanata, mentre la facciata venne stonacata e il portico seicentesco demolito. Nel 1944 il campanile venne abbattuto da una cannonata e ricostruito “dov’era e com’era” nel 1957 a cura dell’architetto Nello Baroni.

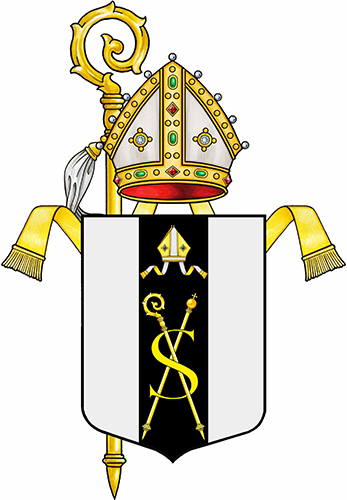

Lo stemma del monastero, nella sua conformazione più antica, segue una tipologia piuttosto tipica per i Benedettini e i Vallombrosani. La figura centrale è costituita da un pastorale posto in palo, sovrapposto alla lettera maiuscola “S”, iniziale del santo titolare, e sormontato dalla tiara abbaziale. In una versione più recente, attestata fra l’altro nella decorazione seicentesca in commesso fiorentino di pietre dure dell’altare maggiore, presenta un campo d’argento al palo di nero, caricato dal pastorale e la mazza priorale (ferula) poste in decusse sulla lettera maiuscola “S”, il tutto d’oro, sormontato dalla tiara abbaziale al naturale.

Nota a cura di Michele Turchi

Bibliografia

– G. Carocci, I dintorni di Firenze, Firenze, 1907.

– R. Davidsohn, Storia di Firenze, trad. it., Firenze, 1956-60.

– G. Viti (a cura di), Storia e arte della abbazia cistercense di San Salvatore a Settimo a Scandicci, Firenze, 1995.

– M. Frati, Chiesa romaniche della campagna fiorentina, Empoli, 1997.

– M. Gamannossi, L’abbazia di San Salvatore a Settimo. Un respiro profondo mille anni, Firenze, 2013.

– T. Verdon (a cura di), Firenze prima di Arnolfo. Retroterra di grandezza, Firenze, 2016.

– <https://badiadisettimo.it/storia/storia>

LEGENDA