Abbazia di San Paolo fuori le Mura di Roma

Abbazia di San Paolo fuori le Mura di Roma

Storia e informazioni

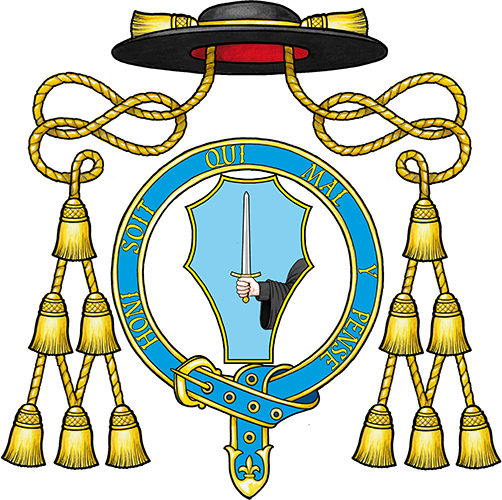

Per antica concessione della casa reale inglese l’abbazia benedettina di San Paolo Extra Muros mostra nello stemma la giarrettiera dell’omonimo Ordine della Giarrettiera (l’Order of Garter), il più prestigioso Ordine Cavalleresco d’Inghilterra che ha il celebre motto Honi soit qui mal y pense: che significa in francese antico «sia svergognato colui che pensa male». L’Ordine fu istituito, secondo la tradizione, dal re d’Inghilterra Edoardo III in onore della propria amante, la contessa di Salisbury, alla quale durante un ballo era caduta la giarrettiera, il re si precipitò a raccoglierla e rimproverò con tali parole i cortigiani che sorridevano dell’episodio.

Come si legge nel sito dell’abbazia, il legame di questa con i monarchi inglesi si può far risalire al periodo nel quale essi si recavano in visita al monastero paolino per venerare la tomba dell’apostolo Paolo e offrendo doni, talora assai preziosi: è verosimile che sia proprio grazie a questa relazione religiosa che nel tardo Medioevo i sovrani inglesi esercitarono la funzione di protettori sulla Basilica di San Paolo fino alla Riforma Anglicana.

Ma l’elemento caratteristico dell’emblema è la spada impugnata, simbolo iconografico di San Paolo, significativamente tenuta da un braccio vestito di nero, che evoca l’abito dei monaci “neri” benedettini. Insieme simboleggia la difesa dei valori cristiani e di fede che l’abbazia ha storicamente rappresentato.

In alcune versioni, tra le quali quella utilizzata dai monaci per i loro prodotti editoriali e per quelli del negozio (che vende articoli e preparati anche di altri opifici monastici) presso il chiostro dell’abbazia, lo stemma è sormontato da una corona nobiliare (marchese, come per quello dell’abbazia di Montecassino) che ricorda il passato status di Abbatia Nullius Dioecesis (cioè non dipendente dal vescovo ordinario, ma indipendente e soggetta direttamente alla Santa Sede.

Curiosamente nella versione in uso le nappe e le corde che decorano il galero nero, sono raffigurate in oro, per significare il ruolo di primo piano nel rango che il cenobio rappresenta nella gerarchia dell’Ordine Benedettino e della Chiesa.

L’abbazia sorse in una area cimiteriale sulla Via Ostiense già nel VII secolo, e i monaci avevano il compito di custodire il luogo di sepoltura dell’apostolo Paolo (decapitato nella località delle Tre Fontane, dove sorgerà l’omonima abbazia cistercense).

L’abate di San Paolo, secondo la Regola di San Benedetto, veniva eletto dalla comunità dei monaci e nominato (con “benedizione abbaziale”) dal papa, svolgeva il ruolo di vicario per la pastorale presso l’annessa basilica papale, di ordinario superiore (al pari di un vescovo) del Capitolo abbaziale e superiore del Collegio apostolico dipendente dal Tribunale della Penitenzieria apostolica. Il Capitolo abbaziale sovrintende ancora oggi alle attività pastorali della basilica e alcuni monaci sacerdoti dipendono dal Tribunale della Penitenzieria apostolica, in qualità di penitenzieri apostolici minori, costituenti uno dei quattro Collegi Apostolici.

Le più antiche testimonianze di presenze monastiche in questo luogo giunte ai nostri giorni si trovano nella lastra marmorea nota come Praeceptum, di papa Gregorio I (590-604) che si conserva tutt’ora nel museo lapidario all’interno dell’abbazia. In questo documento si fa menzione di un monastero (ma femminile) dedicato a Santo Stefano. Nel Liber diurnus si ha invece la prima testimonianza del monastero maschile dedicato a san Cesario (detto di “San Cesareo ad quatuor angulos“) che nel documento si dice che sia in rovina.

Papa Gregorio II (715-731) dispose che fosse restaurato e unito a quello di Santo Stefano, andando a costituire il nucleo del monastero di San Paolo, che per lungo tempo continuò a chiamarsi “Monasterium Sancti Stephani et Caesarii ad Sanctum Paulum“. È per questo che papa Gregorio II è considerato il fondatore del monastero paolino. Più tardi i monaci acquistarono maggiore indipendenza al punto da diventare i rappresentanti della basilica di San Paolo di fronte al Pontefice.

La prima invasione dei Saraceni, che risalirono il Tevere con le loro navi nell’846, lasciò a Roma saccheggi e distruzione. I monaci furono sconvolti per il saccheggio della basilica e i papi dell’epoca, spaventati dalle minacce di nuove incursioni e devastazioni, pensarono di costruire fortezze a difesa delle basiliche di San Pietro e di San Paolo. Papa Leone IV (855-872) fece costruire attorno al Vaticano dei bastioni difensivi, che da lui presero il nome di “Città Leonina“, è a questo periodo che risalirebbe il “protettorato” dei re inglesi.

Più tardi papa Giovanni VIII (872-882) fece fortificare anche la basilica e il monastero di San Paolo creando quella cittadella fortificata che assunse il nome di Johannipolis (“Giovannipoli“: città di [papa] Giovanni).

Ildebrando di Sovana prese i voti qui e ne divenne abatee, quando divenne papa con il nome di Gregorio VII (1073-1085), continuò a conservare il titolo di abate di San Paolo. Emanò nel 1081 una bolla di conferma del vasto patrimonio feudale e istituì la prelatura nullius sottraendo l’abate da qualsiasi altra autorità episcopale che non fosse il papa, a garanzia della libertà dell’abate di esercitare il suo ministero spirituale e temporale nell’ampio complesso feudale a nord di Roma (che comprendeva diversi luoghi, tra i quali i villaggi di Capena, Leprignano, Nazzano, Civitella San Paolo ecc).

Le prerogative conferite da Gregorio VII all’abbazia, particolarmente invise al vescovo di Nepi, furono ulteriormente rafforzate da Innocenzo III che, con la bolla del 13 giugno 1203, concedette agli abati di san Paolo di poter usare le insegne episcopali (mitra, anello, pastorale ecc.) e di poter amministrare il sacramento della cresima agli abitanti dei possedimenti dell’abbazia e di conferire gli ordini minori ai chierici a loro soggetti.

Nel medioevo all’abbazia, tra i numerosi feudi, fu assegnata la città di Ardea, che nel 1421 verrà ceduta ai principi Colonna.

Nei secoli XII e XIII il monastero raggiunse il massimo splendore, dando incarichi di ristrutturazione e abbellimento ai più grandi artisti del tempo: come Pietro Vassalletto, autore chiostro romanico con mosaici cosmateschi; i mosaicisti veneziani, fatti venire per eseguire la grandiosa e suggestiva opera del catino dell’abside; gli artisti toscani Pietro Cavallini, che decorò la facciata della basilica con mosaico e ornò di pregiati affreschi tutte le pareti, e Arnolfo di Cambio, artefice del baldacchino gotico innalzato sul sepolcro dell’Apostolo.

Al tempo della “cattività avignonese”, l’abate di San Paolo fu considerato il prelato più importante presente in Roma, una sorta di “vice papa”, al quale venivano spesso affidate dai papi residenti ad Avignone delicati e importanti incarichi.

Seguì un periodo di decadenza nella vita monastica, durante il quale papa Martino V (1417- 1431) affidò il governo dell’abbazia, come abate “commendatario” al cardinale Gabriele Condulmer, poi papa Eugenio IV, (1431-1447).

Egli però si rivolse a un suo amico ed ex superiore, nel periodo nel quale si trovava come monaco a nell’abbazia di San Giorgio in Alga a Venezia, l’abate Ludovico Barbo, il quale, poco prima, aveva iniziato presso il monastero di Santa Giustina di Padova una riforma per riportare nei monasteri benedettini l’osservanza della Regola.

I monasteri benedettini riformati dal Barbo furono riuniti in Congregazione detta “de Unitate” più nota come di “Santa Giustina di Padova” e, nel 1504, quando anche l’arciabbazia di Montecassino entrò a far parte della riforma, fu detta Congregazione Cassinese.

Con la soppressione degli ordini religiosi del 1866 e poi, per Roma, del 1870, tutti i beni abbaziali furono confiscati dal Governo italiano, i monaci poterono rimanere solo come custodi della basilica (che era allora in ricostruzione).

La ripresa in pieno della vita monastica iniziò alla fine del XIX secolo e proseguì nel XX secolo. Lo sviluppo della rinascita religiosa fu così vigoroso che l’abbazia di San Paolo ebbe le forze spirituali e materiali sufficienti per aiutare parecchi organismi monastici a riprendere vita: in Europa e in America; ad alcune figure di monaci eminenti si deve la rifioritura della vita claustrale: gli abati Leopoldo Zelli, Bonifacio Oslaender, Alfredo Ildefonso Schuster (poi cardinale arcivescovo di Milano e beato) e Placido Riccardi (beatificato).

Con i Patti Lateranensi del 1929 venne istituita la zona extraterritoriale dell’abbazia di San Paolo fuori le Mura con gli immobili ad essa pertinenti, che vennero compresi da papa Pio XI nella “Pontificia amministrazione della patriarcale basilica di San Paolo“, costituita il 30 aprile 1933. Con il contemporaneo sviluppo del quartiere industriale soprattutto a nord dell’abbazia venne istituita anche la parrocchia di San Benedetto, scorporata da quella della basilica paolina, fondata agli inizi del secolo XVIII, su cui l’abate estendeva la sua giurisdizione territoriale, ma che venne ridotta con la nascita delle nuove parrocchie limitrofe di Santa Maria Regina degli Apostoli alla Montagnola e di San Leonardo Murialdo. Oggi la giurisdizione di tutte è del Vicariato di Roma, restringendo l’autorità episcopale abbaziale al solo territorio immediatamente adiacente all’abbazia.

Il “Sacratissimo monastero di San Paolo“, in ottemperanza alle determinazioni del Concilio Vaticano II, previde che i monaci si occupassero esclusivamente del ministero religioso e, a partire dal 7 marzo 2005, il monastero ha assunto la denominazione di “abbazia di San Paolo fuori le mura“, essendo stato soppresso il carattere ed il titolo di circoscrizione “territoriale“. Con la cessazione dell’amministrazione parrocchiale demandata all’abbazia, i registri parrocchiali (fino agli anni 1969-70) sono stati versati all’Archivio Storico del Vicariato (Tabularium Vicariatus Urbis).

Il 31 maggio 2005 papa Benedetto XVI con il suo primo motu proprio estinse la quasi millenaria prelatura nullius dioecesis dell’abbazia, e stabilì che anche per San Paolo, come per le altre tre basiliche papali di Roma, vi fosse un arciprete nominato direttamente dal Pontefice che esercita la giurisdizione ordinaria e immediata, assumendo le funzioni del passato amministratore pontificio per l’amministrazione degli affari inerenti alla basilica, sovrintendendo all’intero complesso della zona extra-territoriale e coordinando le amministrazioni in esso comprese, e che ha come suo vicario, per la cura pastorale, l’abate dell’abbazia benedettina di San Paolo fuori le mura, mentre i monaci sacerdoti costituiscono il capitolo della basilica.

Nel 2012, all’interno della zona extra territoriale dell’abbazia, sono stati inaugurati i nuovi padiglioni dell’ospedale pediatrico Bambino Gesù di pertinenza della Santa Sede.

Nota di Massimo Ghirardi

Si ringrazia Alessandro Neri per la gentile collaborazione prestata.