Abbazia di San Gemolo di Ganna

Abbazia di San Gemolo di Ganna

Storia e informazioni

Secondo la leggenda, narrata da Goffredo da Bussero (1220-1288), tre canonici del capitolo del duomo di Milano: Igizone, Attone e Arderico (quest’ultimo fratello del cancelliere dell’arcivescovo di Milano), si trovarono a passare in un luogo dalla particolare atmosfera di pace e solennità, qui una volpe e un gallo si incontrarono presso una croce e si comportarono amichevolmente l’uno verso l’altro, insospettiti da tale comportamento fecero scavare nel punto in cui si trovava la croce e ritrovarono il luogo dove era stato sepolto il corpo di San Gemolo che, nel tempo, era stato dimenticato. Decisero quindi di fondare un ospizio gestito da monaci, sotto il controllo della Pieve di Arcisate e la giurisdizione arcivescovile di Milano.

Il monastero è effettivamente documentato dal 1095, in una bolla con la quale l’arcivescovo di Milano, Arnolfo III, concesse ai monaci l’autonomia dalla pieve di Arcisate e di celebrare secondo il rito ambrosiano.

La chiesa conventuale venne costruita nel primo quarto del XII secolo, sull’area di una chiesa precedente.

Nel 1154 il monastero risulta essere un priorato dipendente dall’abate di San Benigno di Fruttuaria (fondata nell’XI secolo da Guglielmo da Volpiano presso Ivrea) del quale il 12 giugno 1160 l’arcivescovo Uberto da Pirovano consacrò la nuova chiesa

Nel secondo quarto del XIV secolo venne costruito il chiostro, dalla insolita pianta pentagonale, due lati del quale verranno tuttavia rifatti nel corso del XVII secolo per ricavarvi anche il palazzo abbaziale.

Il monastero di San Gemolo esercitava il dominio sulla Valganna e ne curava la bonifica e lo sfruttamento agricolo con una razionale canalizzazione del fiume Margorabbia.

Tra i secoli XII e XIV, i possedimenti del monastero arrivarono a comprendere territori situati a Malnate, a Bisuschio, in val Marchirolo, in val Travaglia e nella zona del lago di Lugano.

Nel 1477 il governo del monastero venne affidato ad un abate commendatario.

Nell’anno 1511 il monastero fu devastato dalle truppe svizzere di Matteo Schiner inviate verso Milano da papa Giulio II, in guerra coi francesi che l’avevano conquistata.

Nel 1542 il cardinale Giovanni Angelo Medici, futuro papa Pio IV, divenne commendatario della Badia di Ganna, e ne decise la chiusura nel 1556 e che i relativi beni passassero sotto il controllo dell’Ospedale Maggiore (Ca’ Granda) di Milano. La chiesa abbaziale venne mutata in parrocchiale, mantenendo però il titolo di priore per il parroco reggente pro tempore.

Tra la fine del XVI secolo e il primo quarto del XVIII, la chiesa venne ampliata, con l’aggiunta delle cappelle laterali: quella del battistero venne costruita tra il 1581 e il 1597, quella dedicata alla Madonna tra il 1626 e il 1630 e quella intitolata a Sant’Antonio da Padova nel 1723. Nel XVII secolo venne anche ricostruita l’abside.

Tra il 1954 e il 1962 la foresteria quattrocentesca fu ristrutturata: oltre alla realizzazione del teatro parrocchiale, venne organizzata la sede del museo dell’abbazia, inaugurato nel 1962 al piano superiore: espone una serie di oggetti raccolti nel corso della campagna di scavi del 1954. Ampliato nel 1990, il museo ospita anche una collezione di reperti archeologici di età preistorica, rinvenuti nella zona compresa tra la Valganna e il monastero di Torba.

Nel museo trova posto anche una quadreria e una collezione di sculture. Una sezione del museo è inoltre dedicata alla tipica ceramica di Ghirla.

San Gemolo pare essere stato un milite vissuto intorno all’anno mille. Un giorno partì con una comitiva di pellegrini tedeschi diretta a Roma: il gruppo era composto da un vescovo, non meglio identificato, che era lo zio di Gemolo, da un compagno di quest’ultimo di nome Imerio e dal loro seguito. Accampatisi per la notte nella Valle di Marchiolo, territorio della pieve di Arcisate, furono rapinati del cavallo del vescovo e di alcune suppellettili da parte di alcuni briganti di Uboldo guidati da un capo conosciuto come “il Rosso”. Accortisi del furto, Gemolo ed Imerio partirono all’ inseguimento dei malfattori che raggiunsero presso una sorgente poco distante. Gemolo chiese la restituzione del bottino in nome dell’amore di Dio e dei Santi Apostoli Pietro e Paolo e senza uso di armi, ma i malviventi risposero con un rifiuto, provocando anzi i due compagni ad accettare la morte per quello stesso amore. Gemolo rispose affermativamente e il Rosso lo decapitò, mentre i suoi compagni assalirono Imerio ferendolo a morte. Quest’ultimo riuscì però a scappare, morendo però dissanguato sul sagrato della chiesa di San Michele di Bosto, alla periferia di Varese (in seguito verrà venerato come sant’Imerio di Bosto). Le fonti proseguono la narrazione raccontando di come Gemolo, raccolse la propria testa, rimontò a cavallo e raggiunse il proprio zio vescovo sull’altura presso Monte Donego (Mondonico), dove finalmente morì. Lo zio lo seppellì in quel luogo e successivamente fece erigere sulla tomba una piccola chiesa dedicata a San Michele, patrono dei Longobardi e custode dei cimiteri.

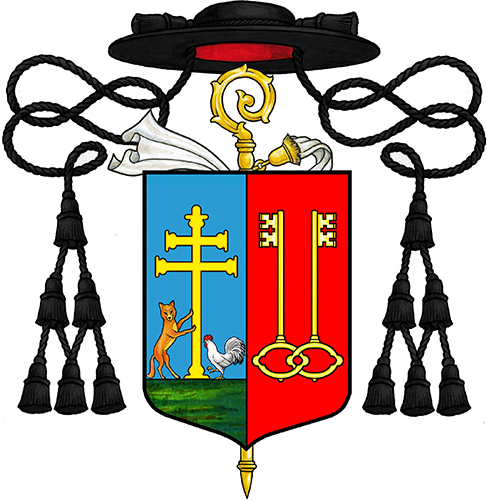

Lo stemma dell’abbazia è derivato dal sigillo della stessa: che si presenta partito, nel primo campo con una croce patriarcale piantata sul suolo e vegliata da una volpe e da un gallo a ricordo della leggenda della fondazione; nel secondo, le chiavi di san Pietro in palo che richiamano quelle dell’abbazia di San Pietro (e Paolo) di Cluny, alla cui congregazione appartenne all’inizio. Con la legenda in esergo: SIGM-MON-STI-GEMULI-GANNENSIS (cioè: “Signum Monasterii Sancti Gemuli Gannensis” – “Sigillo del Monastero di San Gemolo di Ganna”).

Si può blasonare: “partito: nel primo d’azzurro alla croce patriarcale d’oro, fondata sulla campagna erbosa di verde, accostata da una volpe rampante e da un gallo al naturale; nel secondo di rosso alle due chiavi d’oro in palo con gli ingegni all’insù e le impugnature intrecciate”.

Nota di Massimo Ghirardi