Abbazia di San Benedetto di Polirone

Abbazia di San Benedetto di Polirone

Storia e informazioni

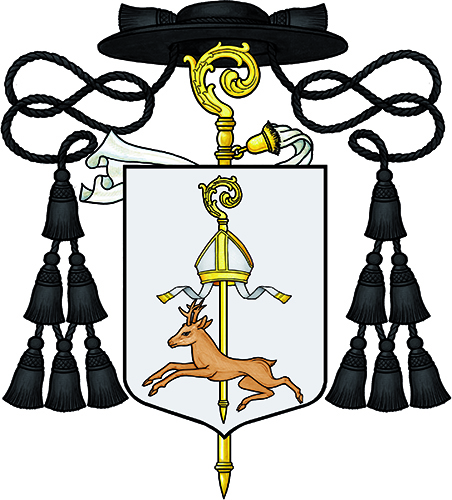

Lo stemma di questa abbazia, che fu potentissima nel Medioevo, si collega alla leggenda di san Simeone, nato intorno al 960 in Armenia, dove si sarebbe ritirato in eremitaggio con alcuni compagni e, durante un inverno freddo e nevoso, rimasto chiuso insieme a due discepoli in una grotta da un’abbondante nevicata, rischiò di morire di freddo e di fame, ma all’improvviso apparve all’ingresso una cerva che, con segni del capo, si offrì a loro in cibo.

Inviato a Roma dal patriarca Arsenio di Gerusalemme, per i suoi costumi rigorosi venne accusato ingiustamente di eresia, ma fu processato e scagionato da papa Benedetto VII. Disgustato dal mondo, dopo aver visitato i più celebri santuari dell’Occidente, nel 1012 Simeone, ormai anziano, fu di passaggio per Polirone e decise di unirsi alla giovane e piccola comunità, pur risiedendo in una misera capanna nel bosco nella quale si spense il 26 luglio 1016. Ebbe, sia in vita sia dopo la morte, grande fama di santità e di miracoli. Papa Benedetto VIII, con lettera apostolica, autorizzò Bonifacio di Canossa, a costruire una chiesa per depositarvi il corpo dell’eremita, che verrà canonizzato nel 1024.

Lo stemma abbaziale, adottato intorno al XIV secolo, si può blasonare: “d’argento, al pastorale d’oro rivolto, infisso in una mitra con le infule svolazzanti sovrastante una cerva balzante, il tutto al naturale”

L’abbazia dedicata a Santa Maria, San Benedetto, San Michele Arcangelo e San Pietro di Polirone fu fondata nel 1007 da Tedaldo di Canossa, conte di Mantova e nonno paterno di Matilde di Canossa, per la salvezza della sua anima, della defunta moglie Willa (Guilla) di Spoleto, ulteriori donativi elargirà al monastero allorché il titolo di duca e comandante di Lucca (prima capitale) della Marca di Toscana nel 1023.

Tedaldo donò ai benedettini un’isola di terreno boscoso che si trovava tra i fiumi Po e Lirone e che ne farà una postazione importante per il controllo della navigazione fluviale e stradale, trovandosi lungo la Via Romana che da Mantova portava in Emilia (per congiungersi con la Via Francigena) percorsa a mercanti e pellegrini diretti a Roma, nel luogo sorgeva una cappella edificata nel 962 e intitolata a San Benedetto e che probabilmente insisteva su un precedente insediamento romano, noto come Muricola o Arcamuricola, del quale rimangono ancora oggi tracce. L’atto di donazione venne redatto nel giugno del 1007 nel castello di Canossa.

Ad un primo piccolo nucleo di 8 monaci, si aggiunsero poi altri e verso la metà dell’XI secolo Bonifacio, figlio di Tedaldo, riedificò la chiesa dedicandola a san Simeone di Polirone. Di questa costruzione rimane l’oratorio di Santa Maria.

Matilde, succeduta al padre Bonifacio, convinse la comunità a nominare abate il suo direttore spirituale Anselmo, che però verrà nominato vescovo di Lucca, e lascerà l’incarico in favore di Guglielmo.

Nel 1077, in occasione dell’incontro tra l’imperatore Enrico IV e il papa Gregorio VII a Canossa, Matilde donò il monastero al papa che, a sua volta, lo affidò all’abate Ugo di Cluny. Il monastero pertanto adottò le Consuetudines del monastero francese che regolavano la vita, la liturgia e anche l’architettura: la chiesa, infatti, fu ricostruita verso il 1130 secondo la tipologia cluniacense, con deambulatorio, cappelle radiali e transetto absidato; l’oratorio di Santa Maria, riconsacrato nel 1085, venne adattato in modo tale da riprodurre l’analogo oratorio di Cluny. Il monastero di Polirone divenne molto ricco e potente, oltre ad un importante centro culturale, dotato di un rinomato Scriptorium e una Farmacia.

Al tempo della lotta per le investiture, fu uno dei principali centri propulsori della diffusione della riforma gregoriana nell’Italia settentrionale. Tra il 1115 e il 1632 ospitò il sepolcro di Matilde di Canossa, deceduta poco lontano, a Bondanazzo di Roncore, il 24 luglio 1115. Dalla fine del XIII secolo però iniziò una lunga e continua decadenza spirituale ed economica, aggravata dalle lotte contadine (trattati in guisa di servi della gleba dagli abati) contro il monastero e dall’istituto della commenda.

Nel 1419 fu nominato abate commendatario il protonotario apostolico Guido Gonzaga, che si preoccupò però anche dell’aspetto spirituale della comunità monastica aggregandola nel 1420 alla Congregazione riformata di Santa Giustina di Padova (nota poi come Congregazione Benedettina Cassinese). La Congregazione, oltre ad una rinnovata spiritualità, promosse lo studio delle Umanae Litterae. Polirone ospitò anche autorevoli protagonisti della Devotio moderna, un movimento religioso propagato da Padova e Venezia che anticipava alcuni temi dell’evangelismo protestante; a Polirone fu ospite persino Martin Lutero durante il suo viaggio a Roma nel 1510.

La chiesa fu ricostruita in forme tardogotiche, sulle quali, nel 1540, Giulio Romano impostò la veste attuale rinascimentale su incarico dell’abate Gregorio Cortese, umanista e giurista, il quale chiamò a lavorarvi i migliori artisti del momento, tra i quali il Correggio, Girolamo Bonsignori e Antonio Begarelli. A Paolo Veronese furono commissionate ben tre pale destinate alle prime tre cappelle di destra. L’artista le realizzò in soli tre mesi, tra la fine del 1561 e il marzo 1562 (oggi una è alla National Gallery di Londra, un’altra era Yates Galleries della stessa città, ma andò distrutta nell’incendio del 1836, la terza si trova attualmente al Chrysler Museum of Art di Norfolk, negli Stati Uniti).

Nel XVII secolo il monastero era talmente impoverito che l’abate Ippolito Andreasi, con l’intento di salvaguardarlo, “vendette” a papa Urbano VIII il corpo della contessa Matilde, che riposava nella chiesetta di Santa Maria, in cambio di una considerevole somma di denaro e portò di nascosto dai monaci i resti della Gran Contessa e Viceregina d’Italia a Roma nel 1633, in Castel Sant’Angelo, da dove furono traslati nella basilica di San Pietro a Roma nel nuovo sepolcro monumentale realizzato da Gian Lorenzo Bernini nel 1634. In cambio, nel 1636, l’Andreasi venne nominato vescovo di Terni (morirà l’8 settembre 1646 a San Benedetto Po mentre sovrintendeva ai lavori di ristrutturazione dell’abbazia). Secondo la tradizione locale, nel sarcofago di Polirone sarebbero rimaste solo le scarpe della contessa.

Alla caduta del ducato dei Gonzaga di Mantova del 1707, le proprietà del monastero furono invase dalle truppe asburgiche e francesi; alla metà del XVIII secolo le riforme catastali di Maria Teresa d’Austria assegnarono ai coloni le terre del monastero che le avevano lavorate da secoli, mentre le innovazioni giuseppine ridurranno i numerosi privilegi concessi al monastero. Nel 1790, Paolo Pozzo curò una ristrutturazione in stile neoclassico della biblioteca dell’abbazia. Solo sette anni dopo, con l’arrivo dei francesi napoleonici nel 1797 l’abbazia venne soppressa. Libri e i manoscritti furono portati alla biblioteca comunale di Mantova e in buona parte salvati (385 codici manoscritti databili tra XI-XV secolo, circa 300 incunaboli e un numero considerevole di edizioni a stampa dal Cinquecento al Settecento). La chiesa da “abbaziale” venne mutata alla dignità di “parrocchiale”.

Dell’immenso complesso che le fece guadagnare l’appellativo di “Montecassino del Nord” si conservano il refettorio grande, l’infermeria nuova, la basilica e tre chiostri (il chiostro degli Abati del XII secolo; il chiostro di San Benedetto ricostruito nel XV secolo); il chiostro di San Simeone, della fine del XV secolo; del periodo medievale rimane la chiesetta di Santa Maria, con un mosaico pavimentale datato 1151 e alcuni arredi.

Dopo complesse vicissitudini, il complesso è ora di proprietà al Comune di San Benedetto Po, che ha musealizzato gran parte della struttura ancora esistente, lasciando disponibile al culto la basilica, ora affidata alla Diocesi di Mantova. Nel 2020 e dopo il terremoto del 2012 l’abbazia è stata oggetto di grandi lavori di restauro.

Nota di Massimo Ghirardi

Si ringraziano Lucia Piguzzi, Marino Carollo, Gianni Cottafavi e Alessandro Neri per la gentile collaborazione prestata.

STEMMA RIDISEGNATO

Disegnato da: Massimo Ghirardi

STEMMA ACS

STEMMA UFFICIALE

LOGO

BLASONATURA

NOTE

L’immagine dello stemma è di Massimo Ghirardi

ATTRIBUTI

OGGETTI

ALTRE IMMAGINI

SIGILLO RIDISEGNATO

SIGILLO UFFICIALE

ALTR IMMAGINI

LEGENDA