Abbazia Benedettina di Santa Maria della Neve di Torrechiara

Abbazia Benedettina di Santa Maria della Neve di Torrechiara

Storia e informazioni

L’abbazia benedettina di Santa Maria della Neve (nota come “Badia di Torrechiara”) fu edificata sul luogo di un preesistente oratorio romanico a partire dal 1471, per volere del conte Pier Maria II Rossi di San Secondo “il Magnifico” (1413-1482); che avviò il cantiere in seguito all’accordo con i Benedettini della Congregazione di Santa Giustina da Padova (nota in seguito come Congregazione Sublacense e Sublacense-Cassinese), ai quali al termine dei lavori sarebbero state cedute la nuova abbazia di Santa Maria della Neve per unirla all’abbazia di San Giovanni Evangelista di Parma, della quale cui era già abate commendatario il figlio ventiquattrenne Ugolino (1447-1498), canonico della cattedrale di Parma, in cambio di una pensione di quest’ultimo. Per la chiesa tardo-romanica, in parte preesistente, e il monastero fu scelto il patronato di Sancta Maria ad Nives, uno dei culti della Vergine più antichi e diffusi nella cristianità (riferito al miracolo della nevicata prodigiosa avvenuta in pieno agosto nel IV secolo durante il pontificato di papa Liberio).

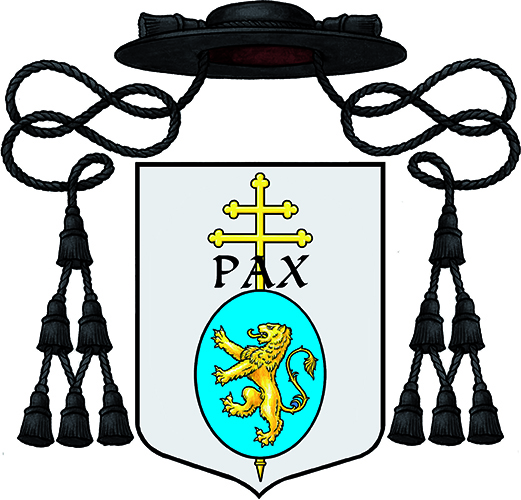

Stemma di Ugolino Rossi di San Secondo

Agli inizi del 1473, quando la costruzione doveva essere già a buon punto, Pier Maria ne chiese l’approvazione al papa Sisto IV, che il 12 aprile ne diede l’autorizzazione con una bolla diretta a Ilario Anselmi, arciprete del duomo di Parma ; quest’ultimo il 15 giugno curò ufficialmente l’erezione canonica dell’abbazia e le assegnò alcune terre della zona fino ad allora appartenenti al monastero di Parma; anche le figlie di Pier Maria donarono alcuni beni al costruendo edificio.

Nel 1475 il nuovo convento fu affidato alla guida dell’abate Basilio Rossi di San Secondo, cugino di Pier Maria, ma la solenne cerimonia di consacrazione della chiesa e delle cappelle avvenne solo tra il 6 e il 7 giugno del 1479, ad opera dell’abate Bernardo della basilica di Santa Giustina di Padova.

Stemma dell’abbazia di Torrechiara ad affresco nella chiesa di San Giovanni Evangelista di Parma.

Nel 1491 l’abbazia di Torrechiara fu unita a quella di Parma e ne divenne una dipendenza, per volere del capitolo generale della Congregazione Cassinese dell’Ordine Benedettino. Fu una residenza estiva del monastero parmense e anche i Duchi di Parma la scelsero quale meta per i propri ritiri spirituali: nel XVIII secolo il duca Ferdinando di Borbone-Parma fece allestire al suo interno un appartamento privato.

Il 21 novembre del 1551, durante la guerra di Parma che oppose il duca di Parma Ottavio Farnese, appoggiato dal re di Francia Enrico II, e il papa Giulio III, aizzato dal governatore di Milano Ferrante I Gonzaga, alleato dell’imperatore Carlo V d’Asburgo, le truppe ducali attaccarono vittoriosamente il castello di Torrechiara, occupato dal capitano imperiale Ascanio Comneno; nel corso della battaglia, a causa della vicinanza con l’accampamento nemico, l’abbazia fu data alle fiamme e parzialmente distrutta. I lavori di ristrutturazione furono avviati dai monaci negli anni seguenti.

Nel 1810, in seguito alla soppressione napoleonica degli ordini religiosi, l’abbazia fu confiscata dal governo e affittata a privati, come testimoniato dal dettagliato atto di consegna del 24 settembre del 1814. Tuttavia, dopo la Restaurazione, la nuova duchessa di Parma Maria Luigia restituì nel 1816 la struttura ai benedettini di San Giovanni di Parma

Il monastero fu nuovamente incamerato dal Demanio per Regio Decreto del 7 luglio del 1866 e nel 1870 gli arredi, gli oggetti e le proprietà immobiliari furono messi all’asta; ma gli edifici furono acquistati dal monaco benedettino Ildebrando Dell’Oro, per conto dell’abate Pietro Casaretto, che ottenne un prestito da suor Maria Lucrezia, dei conti Zileri dal Verme, seconda fondatrice della congregazione delle suore orsoline missionarie del Sacro Cuore di Gesù; la superiora ottenne in cambio, oltre all’estinzione del debito, che avvenne nel 1878, anche l’uso della struttura per 20 anni quale residenza estiva del suo Ordine, che aveva sede a Parma nel palazzo Delle Orsoline. Solo alla fine del 1889 ai benedettini fu quindi possibile rientrare fisicamente nell’abbazia.

Durante la prima guerra mondiale, dalla metà del dicembre del 1917 alla fine di febbraio del 1918, l’edificio fu occupato dalle truppe italiane che lo adibirono a caserma; al termine del conflitto i monaci risistemarono la struttura.

Nel corso della seconda guerra mondiale l’abbazia ospitò libri rari e preziosi provenienti da varie biblioteche della regione, tra cui la celebre Bibbia di Borso d’Este, e diversi oggetti artistici, per preservarli dai bombardamenti aerei sulle città emiliane.

Nel dopoguerra il numero di monaci iniziò a calare; per evitare il declino, nei decenni seguenti fu costituito il “Gruppo degli amici della Badia” e furono avviati nel 1978 i primi lavori di risistemazione del complesso, ove trovò spazio anche un laboratorio apistico utilizzato dai monaci per la produzione di miele, cera, cosmetici e tisane. Altri interventi furono intrapresi a partire dal 1983, dopo che un forte terremoto colpì la zona e ancora nel 2012.

Lo stemma dell’abbazia è rappresentato nel transetto nella chiesa abbaziale di San Giovanni Evangelista a Parma, della quale è tutt’ora una dipendenza, assieme a quello con l’aquila e il vangelo (proprio della casa madre) unitamente a quello dell’Ordine Benedettino, e quello dell’abbazia di Subiaco (dalla quale la Congregazione Sublacense prende nome). La figurazione in giallo/oro e nero non mostra i colori blasonici, ma si distingue bene lo stemma rossiano (“d’azzurro al leone d’argento”) entro uno scudo ovale, accollato alla croce patriarcale attraversata dalla parola PAX, presumibilmente di nero in campo argento.

Note di Massimo Ghirardi

LEGENDA