Articoli correlati

Info

- Codice Catastale: H223

- Codice Istat: 35033

- CAP: 0

- Numero abitanti: 170086

- Nome abitanti: reggiani

- Altitudine: 0

- Superficie: 231.56

- Prefisso telefonico: 0

- Distanza capoluogo: 0.0

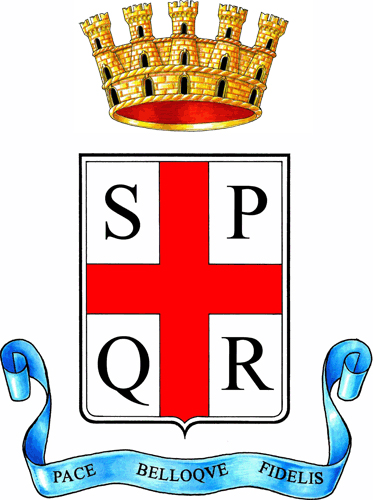

Storia del Comune e informazioni Emblemi civici

Conosciuta come REGGIO DI LOMBARDIA fino al XVII secolo, poi semplicemente REGGIO fino al 1862, è una città di fondazione Romana, deriva infatti dal castrum, poi colonia, dal nome di REGIUM LEPIDI ed è certamente in relazione a Marco Emilio Lepido, sotto il consolato del quale la città fu fondata lungo il percorso della Via Æmilia, anch’essa costruita dal console per collegare Ariminum (Rimini), posta al termine della Flaminia, con Placentia (Piacenza).

Alcuni dotti lo collegano direttamente al titolo di “REGII” che il console aveva assunto essendo stato tutore del faraone Tolomeo V Epifane.

Il primo segno cittadino usato è il giglio, lo troviamo infatti sulle monete del XIII secolo e sulle formelle del Palazzo del Capitano del Popolo eretto nel 1280.

L’emblema destinato ad affermarsi è però la croce rossa in campo d’argento – detta anche Croce di San Giorgio –, assai diffusa nell’araldica civica del nord Italia (tra le altre città che l’hanno adottata: Bologna, Milano, Alessandria, Genova, Vercelli, Padova…), essa figura nelle armi di Reggio almeno dal 1306 (ma si pensa sia precedente come dimostrerebbe una «pietra corrosa ma con abbastanza traccie da mostrare due stemmi, uno del Comune … »[1]), ed è originariamente l’emblema adottato dalla Societas Sancti Prosperi Populi Regii et artium civitas Regii (Società di San Prospero dei Cittadini e delle Corporazioni di Reggio; San Prospero, primo vescovo della città, ne è anche il santo patrono, assieme ai co-patroni Crisante e Daria): istituzione attraverso la quale i rappresentanti delle Arti e i cittadini “estimati” (cioè che erano iscritti nelle liste di censo, o “estima”, per il pagamento delle tasse) partecipavano all’amministrazione del libero Comune, e a quest’ultimo imposero infatti il loro sigillo, sul quale figura il confaloni populi citato nel libro XIII rubr. 24 degli Statuti del 1311. Ancora nel 1312, costituito dalla Croce di San Giorgio accompagnata, nei due quarti superiori, ancora da sei gigli.

Lo “scutum ad campum albissimun et cruce vermiliam seu rubeam intus nullo alio colore in ipso scuto apposito vel arma seu figura”, emblema di parte guelfa, costituirà quindi nel corso del XV secolo l’elemento principe della bandiera data in segno di benemerenza ai podestà e capitani reggiani meritevoli.

Verso la metà del XVI secolo (1530 circa) fu aggiunto l’acronimo SPQR (Senatus Populus-Que Regiensis), a ricordare l’origine “romana” della città (la capitale porta sullo stemma le stesse iniziali), inizialmente a sé stante, in seguito continuò ad apparire e scomparire, soprattutto con i governi giacobini nel 1796, quando Reggio si proclamò Repubblica Reggiana.

Con la restaurazione del governo estense di Francesco IV l’acronimo SPQR non venne ripreso, finché il 26 maggio 1862 le quattro lettere tornarono a caricare definitivamente i cantoni dello scudo, che si fregiò anche della corona turrita a significare il rango di “città”.

Dal 1567 entra nell’uso anche il cartiglio con il motto Pace Belloque Fidelis (“fedele in pace e in guerra”) le cui iniziali PBQF sostituirono l’SPQR dal 1853 al 1857.

Napoleone Bonaparte, nella sua veste di monarca del Regno d’Italia (1805-1814), concesse nel 1813 alla città, come previsto dalla legislazione da lui stesso emanata, e su richiesta del Consiglio Comunale, uno stemma modificato: “di rosso con uno scudetto ottangolare d’argento alla croce piana del campo col canton franco destro di verde caricato della lettera N d’oro sormontata da una stella del medesimo; il tutto cimato dalla corona comunale merlata do cinque merli d’argento, accollata dal caduceo del medesimo posto in fascia; ed accompagnato da due festoni intrecciati, d’ulivo e di quercia, d’argento, divisi tra i due fianchi dello scudo, ricongiunti e pendenti della punta”; con le stesse lettere patenti veniva prevista la livrea cittadina bianca e rossa.[2]

Nonostante la sua antichità lo stemma, nella versione odierna, è stato riconosciuto con Decreto del Capo del Governo del 28 maggio 1938. Negli ultimi anni il Comune ha provveduto ad un “restyling” dello stemma secondo le necessità delle tecniche di comunicazione (aggiungendovi un ulteriore claim “Città delle persone”), mentre fino agli anni ’80 del XX secolo era mostrato con un complesso serto vegetale accollato allo scudo.

Il gonfalone civico nel XVI secolo fu armeggiato con in più le figure dei santi Gaspero, Grisante e Daria a sostituire i gigli nella parte superiore e lo stesso disegno è confermato per la versione del 1673. Nel 1765 fu rifatto, durando fino ai rivolgenti del 1796, inserendo su un lato la Madonna della Ghiara e i santi sopra riportati e sull’altro lo stemma sorretto da un putto e due angeli in volo; nel 1865 è attestato invece un semplice gonfalone “di bianco alla croce di rosso” mentre oggi si è tornati al modello del 1765.

Col Decreto Regio del 28 maggio 1938 è ufficialmente concesso il gonfalone attuale, che riprende le forme di quello barocco: “Consistente in un drappo di seta nel quale da un lato è dipinta in alto la Madonna della Ghiara fra le nubi ed in basso San Prospero, Vescovo e protettore della città, posto fra San Crisante e Santa Daria, e dall’altro lato lo stemma della città sostenuto da un putto alato e da due angeli in atto di volare”.

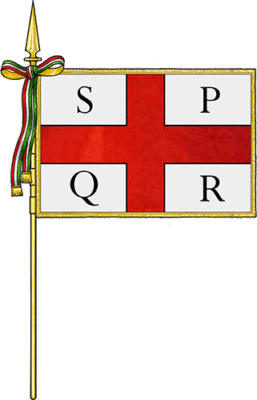

La bandiera civica è bianca con lo scudo delimitato da un bordino dorato, ma viene abitualmente usata anche una bandiera “armeggiata” con la croce che copre l’intero campo del vessillo.

L’attuale Comune comprende dal 1815 anche i territori dei Comuni soppressi di Bagno (con Cacciola, Masone e Marmirolo), Budrio (comprendente il territorio dei Gavassa, con Massenzatico), Cadé (con Gaida), San Bartolomeo in Sassoforte (comprendente il territorio di Codemondo e Monte Marcellino), Sesso, San Maurizio.

Note di Massimo Ghirardi e Giovanni Giovinazzo

Si ringrazia Ermes Bertani per la gentile collaborazione

Bibliografia:

AA.VV. DIZIONARIO DI TOPONOMASTICA Storia e significato dei nomi geografici italiani. UTET, Torino 1997.

AA.VV. STEMMI delle Province e dei Comuni dell’ Emilia Romagna, a cura del Consiglio Regionale dell’Emilia Romagna. Editrice Compositori, Bologna 2003.

Balletti (Andrea). STORIA DI REGGIO NELL’EMILIA. Bonsignori, Roma 1993 (rist. anastatica dell’originale del 1925), p. 154.

Romolotti (Giuseppe) a cura di. STORIA E GUIDA AI COMUNI EMILIANI. Il Quadrato, Milano 1972.

Ziggioto (Aldo), REGGIO EMILIA in «Vexilla Italica», n. 17, a. XI (1984), pp. 3-6

[1] Ziggioto, op. cit., p.4

[2] Archivio di Stato di Milano, Araldica parte moderna, Città regie (1807 – 1856), busta 59