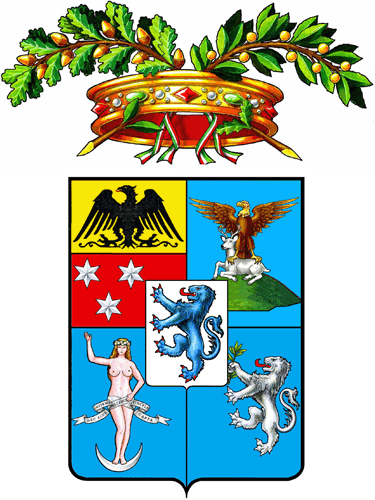

Comune di Isorella – (BS)

Articoli correlati

Info

- Codice Catastale: E364

- Codice Istat: 17086

- CAP: 25010

- Numero abitanti: 4218

- Nome abitanti: isorellesi

- Altitudine: 56

- Superficie: 15.36

- Prefisso telefonico: 0

- Distanza capoluogo: 29.0

Storia del Comune e informazioni Emblemi civici

L’origine del nome

Il toponimo prenderebbe origine dall’etimo celtico 15 (acqua) e indicherebbe l’esistenza di un villaggio abitato dai Galli Cenomani prima dell’epoca romana, mentre a que- st’ultimo periodo risale la centuriazione della campagna tuttora riconoscibile e testimoniata da un “termine muto “, grossa pietra cilindrica rinvenuta presso il Naviglio, che era, appunto, un cippo di centuriazione.

La nascita del borgo

Il borgo rurale attuale risale, però, alla fine del secolo XII e segue le vicenae storiche della zona (si ricorda, fra gli eventi notevoli, che il Conte di Carmagnola occupò Isorella per sette mesi, prima della battaglia di Maclodio del 1427). Si distinse dagli altri comuni al tempo della Repubblica Bresciana del 1797 (poi confluita nella Cisalpina), quando il comune di Isorella si munì di uno stemma di cui va tuttora fiero: un fascio rivoluzionario sormontato dal berretto frigio incrociato da due bandiere: il tricolore italiano e l’azzurro di Brescia.

Il naviglio

La nota dominante del paesaggio nel territorio e, più ancora, nel paese, è il Naviglio che lo attraversa nel bel mezzo, e al quale il borgo è indissolubilmente legato nella storia e nel quotidiano. Il “Naviglio Grande” fu ricostruito su un preesistente corso d’acqua forse di origine romana, da Berardo Maggi dal 1253 al 1288; esso trae origine dal Chiese a Gavardo e sfocia nell’Oglio a Canneto e deve il nome alla sua navigabilità con piccole barche. A sud di Isorella, presso il bivio per Remedello, il canale si divide in quattro compartitori, o bocche, che danno origine alle seriole Gambara, Canneta, Vescovina e Remedella. Il canale e le seriole furono determinanti nello sviluppo dell’economia agricola, bonificando e razionalizzando il regime delle acque e le superfici di coltura di un’amenissima zona.

Le due chiese

Nel paesaggio “storico” di Isorella spiccò per importanza, solidità ed eleganza architettonica dal 1817 al 1950, il Ponte Grande austriaco a due arcate in cotto, che costituiva il salotto rusticano del paese, ora sostituito e ampliato per ragioni di traffico. Se il paesaggio urbano è caratterizzato dal corso ampio e diritto del Naviglio fiancheggiato dalla provinciale Brescia-Parma, quello edilizio è contrassegnato da due chiese, quasi contrapposte sulle due rive del canale: l’ “Ancella” sulla riva sinistra e la “Signora” sulla riva destra. E’ questa, la Parrocchiale, ampliata e rinnovata intorno al 1735 e affrescata negli anni trenta dai pittori Giuseppe e Vittorio Trainini; l’altra, sulla riva opposta, è la chiesa di S. Rocco. A differenza di ogni altro paese che dedica a S. Rocco una votiva chiesetta, questa appare di mole importante perché dedicata al patrono del Comune. La sua costruzione, avviata nel 1774, giunse a compimento nel 1844 e fu propizia, nel giugno 1859, pe!

r ospitare un gran numero di feriti nella battaglia di S. Martino e Solferino.

Le chiese campestri

Si rammemorano due chiese campestri ora distrutte. La più antica, di cui resta solo una grande croce in pietra, sulla strada per Canneto, era dedicata a S. Anastasio, protettore della parrocchia, e fu abbattuta nel 1700. S. Nazzaro sorgeva sulla via per Leno, ove una lapide romana attesta l’esistenza anteriore di un tempietto pagano consacrato alle Matrone e ad Apollo, e ove i monaci di Leno avevano una loro cellula. Essa fu distrutta nel 1941 e la sua importanza lascia una traccia storica nel fatto che il Comune si chiamò, sino alla fine del ‘800, “Comune di Isorella con S. Nazzaro”.

I mutamenti di Isorella

Anche a lsorella il mutamento epocale degli anni ’60 segna il passaggio dalla millenaria cultura rurale alla civiltà tecnologica con la conseguente espansione edilizia sia di capannoni e di laboratori, che di quartieri residenziali. Il paese cresce, cambia e progredisce attorno alle quattro strade principali che si incrociano al ponte, ove le acque del Naviglio scorrono a ricordare un suo passato più limpido, più pescoso, più frequentato dalla gente sopra ed entro le rive.

Documento tratto da “Paesi e Paesaggi della Bassa Bresciana” di Delfino Tinelli

Cenni storici

La zona fu probabilmente abitata in epoca preistorica e vi sono stati trovati numerosi reperti romani, tra i quali i resti di un tempietto ad Apollo in località San Nazaro. Il terreno fu oggetto di centuriazione. L’ultimo re longobardo Desiderio donò probabilmente la terra al monastero di Leno e ad altri conventi e i frati avviarono la bonifica. La tradizione riferisce la costruzione in epoca medievale di un castello-ricovero con triplice fossa, sorto su un precedente fortilizio romano all’incrocio delle strade Calvisano-Gottolengo e Ghedi-Canneto. All’inizio del ‘300 Berardo Maggi, vescovo-signore di Brescia, fece costruire il Naviglio, facendo assumere alla zona nuova importanza. Stando alla tradizione, nel 1337 Azzone Visconti, che era allora signore di Brescia, dopo un’epidemia fece spianare le case seppellendovi morti e vivi. Nel movimentato ‘400, il castello di Isorella fu occupato dal Carmagnola (1427) al servizio di Venezia, alla quale gli isorellesi giurarono fedeltà l’anno successivo, per vedersi però subito invadere dall’esercito visconteo. Il paese rimase in quel frangente con Venezia, che lo premiò con esenzioni fiscali. Nel 1452 vi furono nuovi scontri, questa volta tra i milanesi di Francesco Sforza e i veneziani. Nel 1509 si acquartierarono a Isorella i Francesi, che rimasero fino al 1515, saccheggiando a più riprese la popolazione. Le cronache riportano nel 1553 una ribellione del paese contro il console e il notaio del luogo, resisi responsabili di arbitri e soprusi. Nel 1610 il Lezze conta a Isorella 500 abitanti (erano mille prima della peste del 1576). Le terre non erano particolarmente fertili: “I frutti che nascono sopra il territorio, come pane, vino, legne et altro, a pena possono supplire per quelli della terra”. Nel paese funzionava un mulino. Nel ‘600 i “buli” di Isorella, che potremmo manzonianamente chiamare bravi, trovavano rifugio al Corvione presso Alemano Gambara di Pralboino: Isorella si fece una triste fama, che ne allontanò pellegrini e viandanti. Durante l’occupazione francese (guerra di successione spagnola), all’inizio del ‘700, fu sepolto a Isorella un giovane di Ostiano giustiziato con l’accusa di aver ucciso un ufficiale francese. Un mese dopo – si legge in una cronaca del tempo – avvennero miracoli “a ciechi e storpiati che si portavano sul stradone di Isorella ove era sepolto il cadavere di quell’innocente martire di carità e ivi pregavano quell’anima defunta e ritornavano sani e liberi così come m’è stato riferito da testimoni de visu”.

L’albero della libertà fu innalzato nella piazza di Isorella l’8 maggio 1797 e sembra sia stato lo stesso Napoleone a volere che lo stemma del comune fosse costituito da un fascio sormontato da un berretto frigio. Gli isorellesi si opposero nel 1848 alla requisizione di biade per l’esercito austriaco, tanto che il maresciallo Radetzky, passando per Isorella, mise una taglia di 30 mila ducati per punire gli abitanti. Isorellesi parteciparono alle Dieci Giornate e seguirono Garibaldi. Durante lo sciopero agrario del 1919-22 a Isorella rimase ucciso un contadino.

Origine del nome

Può significare “piccola isola”, intendendo un’area il cui perimetro è costituito da corsi d’acqua.

Cenni Artistici

Chiesa di San Rocco

Restaurata dopo la peste del 1630 e ricostruita nel ‘700, lavori completati solo nel 1845. Contiene un’Annunciazione di Gerolamo Rossi.

Parrocchiale di Santa Maria Annunciata

costruita nel 1703-07 dal Soratini. Custodisce una Deposizione di Francesco Prato e affreschi di Giuseppe e Vittorio Trainini. L’organo è un Serassi del 1825.

STEMMA RIDISEGNATO

Disegnato da: Massimo Ghirardi

STEMMA ACS

STEMMA UFFICIALE

LOGO

BLASONATURA

“D’oro, alle due bandiere drappeggiate, quella posta a destra italiana tricolore, quella posta a sinistra di azzurro, fissate a due aste di nero,poste in decusse, e munite all’insù e all’ingiù di punte di freccia, dello stesso, esse bandiere e aste attraversate dal fascio repubblicano, di verde posto in palo, legato con quattro strisce di cuoio, poste due in fascia, due in decusse, di rosso, accollato a mezza altezza dalla corona all’antica di cinque punte, d’oro, posta in sbarra, munito dell’asta centrale, di nero, sostenente all’insù il berretto frigio, di rosso, e fornita all’ingiù della punta di freccia, di nero. Ornamenti esteriori da Comune”.

D.P.R. 24 dicembre 1991

ATTRIBUTI

SMALTI

OGGETTI

ALTRE IMMAGINI

GONFALONE RIDISEGNATO

Disegnato da: Bruno Fracasso

Reperito da: Luigi Ferrara

GONFALONE UFFICIALE

BLASONATURA

“Drappo di azzurro riccamente ornato di ricami d’argento e caricato dallo sstemma sopra descritto con la iscrizione centrata in argento recante la denominazione del Comune. Le parti di metallo ed i cordoni saranno argentati. L’asta verticale sara ricoperta di velluto azzurro con bullette argentate poste a spirale. Nella freccia sara rappresentato lo stemma del Comune e sul gambo inciso il nome. Cravatta con nastri tricolorati dai colori nazionali frangiati d’argento”.

COLORI

ALTRE IMMAGINI

LEGENDA

- stemma

- gonfalone

- bandiera

- sigillo

- città

- altro

- motto

- istituzione nuovo comune