Città di Imola – (BO)

Articoli correlati

Info

- Codice Catastale: E289

- Codice Istat: 37032

- CAP: 40026

- Numero abitanti: 69116

- Nome abitanti: imolesi

- Altitudine: 47

- Superficie: 204.96

- Prefisso telefonico: 0

- Distanza capoluogo: 48.0

Storia del Comune e informazioni Emblemi civici

Popolarmente la città è ritenuta la prima “romagnola” dopo confine culturale e geografico tra l’Emilia e la Romagna, che è convenzionalmente coincidente con il corso del torrente Sillaro che costeggia la limitrofa Castel San Pietro Terme.

Fino al 754 fece parte dei territori soggetti all’Esarcato di Ravenna. Successivamente venne assegnata dagli imperatori Franchi all’Arcivescovo di quella città, con il quale gli imolesi intrattennero sempre turbolenti rapporti.

Il nome IMOLA (dal personale germanico “Imilo”, incrociatosi con il nome della Via Æmilia) comparve come denominazione riservata ad un “castrum” sulla riva del Santerno che Paolo Diacono riporta nella sua “Storia dei Longobardi”. Secondo alcuni deriverebbe da CASTRUM MOLAE o “IN MOLA”, per la presenza di numerosi mulini.

Dal 1341 al 1424 fu sotto il dominio della famiglia degli Alidosi di Castel del Rio (attuale nome dell’antica Massa Sant’Ambrogio) che papa Benedetto XII (Jacques Fournier, terzo papa “avignonese”) riconobbe come Vicari della Chiesa.

Quindi fu possesso di Filippo Maria Visconti che la conquistò imprigionando a Monza l’ultimo signore, Ludovico degli Alidosi.

Nel 1439 i Visconti la lasciarono a Guidantonio Manfredi, della famiglia dei signori di Faenza. Il figlio Taddeo la vendette però a Gerolamo Riario (o Riari), nipote di Sisto IV (Francesco Della Rovere di Savona, papa dal 1471 al 1482), papa che favorì il matrimonio di questi con Caterina Sforza contessa di Forlì, figlia naturale di Galeazzo Maria Sforza. Gerolamo divenne per ciò signore di Imola e Forlì.

Nel 1488 Gerolamo fu assassinato dalla popolazione di Forlì in rivolta contro la sua malvagità e la moglie assunse il governo dei territori (con l’aiuto dell’amante Giacomo De Feo) e difese strenuamente i diritti del figlio Ottavio anche di fronte all’attacco armato di Cesare Borgia duca del Valentinois (detto perciò “Valentino”), al quale però cedette nel 1499 (nel 1509 Cesare Borgia, che era anche figlio di papa Adriano VII, estese il suo dominio su tutta la Romagna). Fu in questo periodo che Leonardo da Vinci, ingegnere militare del Valentino, disegno il celebre acquerello della pianta della città (1502), oggi nella raccolta Windsor.

Durante la rivolta di Forlì avvenne il celebre episodio durante il quale i forlivesi minacciarono di uccidere i figli di Caterina, asserragliata nella Rocca, la contessa si affacciò allora dagli spalti, come riporta Macchiavelli: “Per mostrare che de’ suoi figlioli non si curava, mostrò loro le membra genitali dicendo che aveva ancora il modo di farne”.

Dopo aver subito le violenze e il capriccio (anche sessuale) di Cesare Borgia, Caterina Sforza si sposò alla fine con Giovanni De’Medici detto “il Popolano” dall’unione col quale nacque il condottiero Giovanni Dalle Bande Nere.

I Riario riuscirono a riavere la città per un breve periodo dopo la morte del Borgia, ma furono costretti a cedere la signoria ai Sassatelli fino a che, nel 1503, ritornò in mano alla Chiesa. Due vescovi di Imola furono eletti al Soglio Pontificio: Gregorio Luigi Barnaba Chiaramonti come Pio VII (Cesena 1740-Roma 1823) e Giovanni Maria Mastai Ferretti (nativo di Senigallia nel 1792-1878) come Pio IX.

Nel 1796 fu conquistata dalle truppe Francesi ed aggregata al Dipartimento del Reno (capoluogo: Bologna), per passare quindi al Regno Napoleonico d’Italia. Durante la Restaurazione dello Stato Pontificio rimase nella Legazione di Bologna (governata cioè da un “Legato” Papale, spesso cardinale) per poi passare, col plebiscito del 1860, al Regno d’Italia di Vittorio Emanuele II di Savoia.

Stemma concesso dal Capo del Governo con Decreto del 6 agosto 1928: “Partito: al primo d’azzurro, alla banda d’argento caricata della parola LIBERTAS in lettere romane maiuscole di nero; nel secondo di rosso, al grifo coronato, d’oro, impugnante con la destra anteriore una spada d’argento, posta in palo. Capo d’Angiò”.

Note di Massimo Ghirardi

Bibliografia:

AA.VV. DIZIONARIO DI TOPONOMASTICA Storia e significato dei nomi geografici italiani. UTET, Torino 1997.

AA.VV. STEMMI DEI COMUNI E DELLE PROVINCE DELL’EMILIA-ROMAGNA, a cura del Consiglio Regionale dell’Emilia Romagna. Editrice Compositori, Bologna 2003.

Romolotti (Giuseppe) a cura di. STORIA E GUIDA AI COMUNI EMILIANI. Il Quadrato, Milano 1972.

STEMMA RIDISEGNATO

Reperito da: Antonino Casale

Disegnato da: Massimo Ghirardi

STEMMA ACS

STEMMA UFFICIALE

LOGO

BLASONATURA

“Partito: nel primo di azzurro, alla banda d’argento, caricata della parola “LIBERTAS” in lettere romane maiuscole di nero; nel secondo di rosso, al grifo coronato d’oro, impugnante colla destra anteriore una spada d’argento posta in palo. Capo di Angiò. Ornamenti esteriori di Città”.

ATTRIBUTI

SMALTI

OGGETTI

OGGETTI

ALTRE IMMAGINI

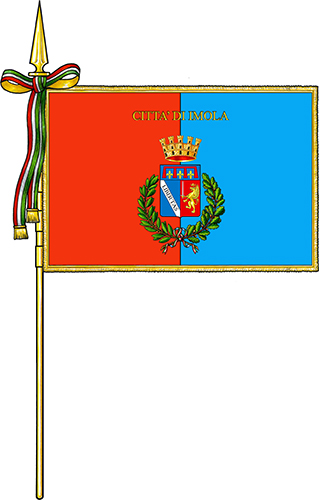

BANDIERA RIDISEGNATA

Fonte: Archivio Centrale dello Stato

Disegnato da: Bruno Fracasso

BANDIERA UFFICIALE

BLASONATURA

“Drappo partito di rosso e di azzurro…”

ALTRE IMMAGINI

LEGENDA

- stemma

- gonfalone

- bandiera

- sigillo

- città

- altro

- motto

- istituzione nuovo comune