Comune di Contessa Entellina – (PA)

Articoli correlati

Info

- Codice Catastale: C968

- Codice Istat: 82033

- CAP: 0

- Numero abitanti: 1917

- Altitudine: 0

- Superficie: 136.37

- Prefisso telefonico: 0

- Distanza capoluogo: 0.0

Storia del Comune e informazioni Emblemi civici

Il comune di Contessa Entellina (Hora Kundisë in albanese) è uno dei più antichi insediamenti albanesi in Italia. La cittadina, insieme a Piana degli Albanesi, Santa Cristina Gela, Mezzojuso e Palazzo Adriano, si distingue per identità culturale, tradizioni, per la lingua arbëreshë e per il rito religioso che, ancora oggi, è quello bizantino (tutti i centri elencati appartengono infatti, dal punto di vista religioso, all’eparchia di Piana degli Albanesi” il cui eparca ha rango di vescovo). I cinque comuni sorsero intorno al 1450 in conseguenza della fuga degli albanesi cristiani che si allontanarono dalle loro terre per sfuggire all’invasione ottomana.

Il Comune si denominava Contessa, ma con R.D. del 29 giugno 1875 n. 2500 assunse il nome attuale; il nome si deve a Caterina Cardona, marchesa di Giuliana e contessa di Chiusa, che appunto negli anni intorno al 1450 fondò la cittadina nella quale invitò ad abitare gli albanesi provenienti dal Casale di Bisiri, presso Mazara.

Il determinante toponomastico, invece, deriva dal nome di Entella, l’antica città degli Elimi distrutta nel 1224 da Federico II e che sorgeva, probabilmente, sulla vicina Rocca di Entella.

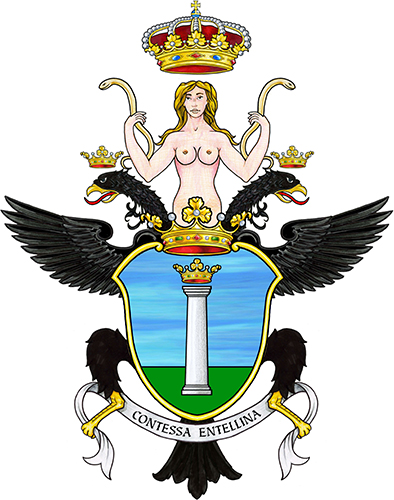

Lo Statuto Comunale (art. 14), afferma che lo stemma civico è composto da: Aquila bicipite con teste coronate, cavalcata da figura femminile nuda, anch’essa coronata, che stringe nelle mani due aspidi; l’aquila reca uno scudo coronato in petto, contenente una colonna sormontata da una corona, e regge con gli artigli un nastro con la scritta “Contessa Entellina”.

La descrizione non è proprio corretta, dal punto di vista araldico, il blasone dovrebbe essere: “campo di cielo, alla colonna coronata posta sulla campagna, il tutto al naturale. Accollato all’aquila bicipite di nero, coronata, tenente con le zampe un nastro con il nome del Comune, cimiero: una donna nuda tenente due aspidi ondeggianti in palo, timbrato da una corona regale”.

Il gonfalone comunale è un “Drappo di rosso…”. Il rosso, infatti, riprende il colore simbolo della comunità arbëreshëi.

La colonna è ripresa dallo stemma della omonima famiglia romana, giacché nel 1629 Marcantonio V Colonna acquisì il feudo sposando Isabella Gioeni, figlia di Lorenzo Gioeni e Cardona, principe di Castiglione, marchese di Giuliana e conte di Chiusa, barone di Burgio, Aidone e Noara, nipote di Caterina Cardona.

L’aquila, oltre che un richiamo all’emblema del Regno di Sicilia, è anche un riferimento all’aquila bicipite dell’Albania, a sua volta derivata dalle insegne dell’Impero bizantino.

La donna con i due aspidi fa quasi sicuramente riferimento alla “Cleopatra di Sicilia” (la cui esistenza non è però storicamente certa); sconoscendosene il nome viene di norma identificata come “la figlia di Mirabetto”, cioè dell’emiro arabo Muḥammad ibn ʿAbbād l’ultimo capo dei musulmani siciliani ribelli, assediato nel 1222 nella rocca di Entella, che si arrese all’imperatore Federico II, in cambio della promessa della libertà e di un sicuro passaggio in Africa, ma fu da quest’ultimo ucciso insieme ai suoi due figli maschi che lo avevano seguito. La donna, che era rimasta a capo delle forze musulmane di Entella – forse anche a garanzia della sicurezza del padre e dei fratelli –, continuò la resistenza. Finse infine di aderire alle proposte di pace dello Svevo: ella «… invitò Federico II a inviarle nottetempo, e segretamente, i suoi migliori trecento guerrieri, che ella stessa avrebbe fatto penetrare, in piccoli gruppi, dentro la fortezza di Entella [in modo tale da simulare la riuscita di un attacco e permettere una resa onorevole]. Federico II, nonostante la sua furberia, cadde nella trappola; e la “Figlia di Mirabetto” vendicò la morte di ciascuno dei suoi congiunti, con cento dei migliori guerrieri del suo nemico; e infine, lei stessa si diede la morte col veleno, meritando in pieno il soprannome … di “Cleopatra di Sicilia”» (CORRENTI, 2015).

Nota di Massimo Ghirardi e Giovanni Giovinazzo

Bibliografia:

AA.VV 1997 – DIZIONARIO DI TOPONOMASTICA, storia e significato dei nomi geografici italiani. UTET, Torino, p. 265.

Santi Correnti 2015 – GUIDA INSOLITA AI MISTERI, AI SEGRETI, ALLE LEGGENDE E ALLE CURIOSITÀ DELLA SICILIA. Newton Compton editori, Roma (e-book).

Ferdinando Maurici 1987 – L’EMIRATO SULLE MONTAGNE. note per una storia della resistenza musulmana in Sicilia nell’età di Federico II di Svevia, introduzione di Vittorio Giustolisi. Centro di documentazione e ricerca per la Sicilia antica Paolo Orsi, Palermo, pp. 6-7 (introduzione), 40-44 e 62-63.

STEMMA RIDISEGNATO

Disegnato da: Massimo Ghirardi

STEMMA ACS

STEMMA UFFICIALE

LOGO

BLASONATURA

“Campo di cielo, alla colonna coronata posta sulla campagna, il tutto al naturale. Accollato all’aquila bicipite di nero, coronata, tenente con le zampe un nastro con il nome del Comune, cimiero: una donna nuda tenente due aspidi ondeggianti in palo, timbrato da una corona regale”.

SMALTI

OGGETTI

ALTRE IMMAGINI

Stemma nella versione con scudo sannitico.

GONFALONE RIDISEGNATO

Reperito da: Luigi Ferrara

Disegnato da: Bruno Fracasso

GONFALONE UFFICIALE

BLASONATURA

“Drappo di rosso…”

COLORI

ALTRE IMMAGINI

LEGENDA

- stemma

- gonfalone

- bandiera

- sigillo

- città

- altro

- motto

- istituzione nuovo comune