Weihenstephan

Weihenstephan Abtei

(Ex abbazia di Weihenstephan) – Monaci Benedettini

Altre immagini

Il monastero di Weihenstephan sorge sul colle dove arrivò san Corbiniano (Korbinian) nel 720, dove sorgeva già una cappella dedicata a Santo Stefano e che dava il nome alla località: Weihenstephaner Berg (letteralmente “Monte consacrato a San Michele”) e dove, mentre, vi si raccoglieva in preghiera ricevette la visione di un angelo, che gli ingiunse di erigere in quel luogo un monastero. I nuclei di Weihenstephanerberg e Domberg (“monte del Duomo” dove sorge la cattedrale) saranno i due nuclei originari tra i quali di svilupperà la città di Frisinga (Freising), celebre sede episcopale (oggi unita a Monaco di Baviera).

Intorno all’830 il vescovo Hitto di Frisinga vi fondò una chiesa collegiata dedicata ai Santi Stefano e Michele, la cui comunità era formata da sei canonici sotto la guida di un prevosto, che seguivano le consuetudini di Metz.

Il 4 agosto 909 gli ungheresi invasero Frisinga e saccheggiarono le collegiate di Santo Stefano e la vicina abbazia benedettina di San Vito (St. Veith), fondata nel 724 dallo stesso san Corbiniano, nella parte più orientale del Weihenstephanerberg.

Nel 1003 in un atto di donazione del re Enrico II ai due monasteri compare il toponimo “Wihanstephan” per la prima volta.

Nel 1020 i canonici vennero trasferiti dal vescovo Egilbert von Moosburg, che nel 1021 trasformò anche la collegiata in un’abbazia benedettina, soggetta al vescovo di Frisinga, chiamandovi i monaci dell’abbazia di Sankt Kastulus di Moosburg, che si manterrà fino al 24 marzo 1803, quando verrà soppressa: la chiesa diverrà parrocchiale nel 1810 infine demolita, tra il 1811 e il 1812, assieme a gran parte degli edifici monastici.

Dell’antico monastero rimangono oggi: la “Asamsaal” (Sala Asam), antica sala dei banchetti per gli ospiti di rango decorata con un soffitto dipinto e stucchi elaborati attribuiti a Nikolaus Liechtenfurtner, ma profondamente rielaborato da Georg Asam, il padre dei famosi fratelli architetti Cosma Damian ed Egid Quirin Asam di Monaco in una fase di ricostruzione negli anni 1705-1710.

Vi si può vedere anche la “Asamkapelle” (Cappella Asam) dedicata a San Corbiniano, costruzione promossa presso la Korbiniansbrünnlein (“fontanella di San Corbiniano” fatta scaturire miracolosamente dal santo piantandovi il suo bordone) nel 1718, per iniziativa dell’abate Ildefons Hueber per la spesa esorbitante di15.000 fiorini d’oro, una somma estremamente alta, come cappella del monastero. L’incarico venne affidato ai fratelli Asam e consacrata il 14 luglio 1720 dal vescovo di Frisinga Johann Franz Eckher von Kapfing und Liechteneck (1649-1727. Con la secolarizzazione la cappella fu chiusa e già nel 1803 in gran parte demolita. La fontana sotto la chiesa è stata conservata e può ancora essere visitata, in determinati giorni dell’anno. Nel 1896 si tentò di costruire una nuova chiesa ma i lavori vennero interrotti per mancanza di fondi.

Tutti i beni e i diritti appartenuti ai benedettini di Weihenstephan divennero di proprietà statale. Negli edifici rimanenti del monastero venne istituita dal re Massimiliano Giuseppe di Baviera una scuola materna e una “scuola agricola modello” che si svilupperà fino a diventare nel 1895 la “Reale Accademia Bavarese di Agricoltura e Brassicoltura” dal 1919 con rango universitario con diritti di dottorato. Oggi, come parte dell’Università Tecnica di Monaco, con le facoltà di Agricoltura, Orticoltura, Brassicoltura, Tecnologia Alimentare e Scienze Casearie è una delle università di scienze applicate più rinomate della Germania.

Nel 1140 l’abate Arnold avrebbe ottenuto dal comune di Frisinga la licenza di fabbricare e vendere la birra, nel 1146 si pensa sia stato effettivamente istituito il birrificio presso il monastero di Weihenstephan, anche se tradizionalmente si fa risalire all’anno 768, quando è documentata una piantagione di luppolo, nel 1616-1640 venne comunque dichiarato il 1040 come anno di fondazione del birrificio, una mistificazione documentaria promossa dall’abate Georg Tanner per garantire all’abbazia il diritto di fabbricazione della birra. Nel 1723 venne portato come prova per dimostrare l’antichità del birrificio di fronte ad una apposita Commissione d’Inchiesta. Il documento più antico che testimonia la produzione di birra a Weihenstephan è del 1675.

Nel 1516 il duca Wilhelm IV di Baviera emanò il celebre “Decreto della Purezza” (Reinheitsgebot ) che prescriveva che la birra dovesse essere prodotta solo con malto d’orzo, luppolo e acqua, che è alla base della progressiva fama della Baviera in campo brassicolo.

Con la soppressione del 1803 venne creato la birreria reale statale bavarese di Weihenstephan, che nel 1921 si denominò Birreria di Stato Bavarese e i “Biergarten” e i ristoranti “Zum Weihenstephan” si diffusero in tutte le principali città tedesche. Anche a Berlino esisteva una locanda con questo nome presso al ponte di Potsdam, chiusa nel 1921, per molto tempo considerata un punto d’incontro intellettuale per scrittori, artisti e funzionari pubblici.

Nel 1923 assume il nome di “Birrificio di Stato Weihenstephan” (Bayerische Staatsbrauerei Weihenstephan) ed ottiene come emblema ufficiale lo stemma del Land della Baviera.

Oggi il la Bayerische Staatsbrauerei Weihenstephan che ha sede negli edifici superstiti dell’antica abbazia al centro del Campus Freising-Weihenstephan, è un birrificio di proprietà dello Stato Federale della Baviera, con attrezzature all’avanguardia e una rete commerciale diffusa in tutto il mondo,dal 2007 il direttore è Josef Schrädler.

Eccelle nella produzione di birre di frumento (Hefeweizen, Dunkelweizen e Weizenbock) come dimostrano gli svariati premi internazionali vinti negli anni. È conosciuta soprattutto per la sua birra ma possiede anche un caseificio che realizza ottimi formaggi e latticini.

In commercio si trova:

- Weihenstephaner Hefeweizen, una bianca “weiss” a 5,4%.

- Weihenstephaner Hefeweiss Dunkel a 5,3%.

- Weihenstephaner “Vitus” Weizenbock a 7,7%.

- Weihenstephaner “Korbinian” Doppelbock a 7,4.

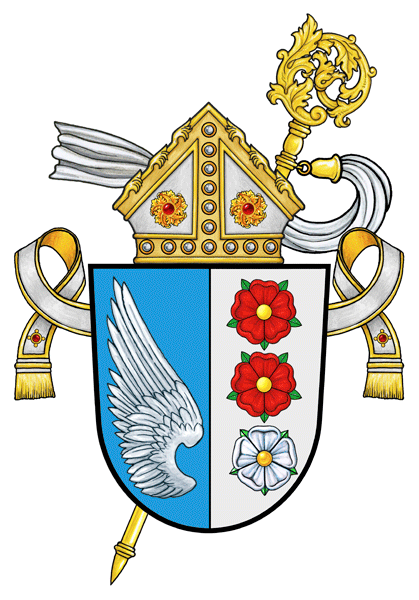

Lo stemma dell’abbazia mostra uno scudo partito con i colori della Baviera (azzurro e argento). L’ala si riferisce all’Arcangelo Michele, il santo patrono del monastero,mentre le rose sono riprese dallo stemma dei conti di Moosburg, dato che l’abbazia benedettina venne fondata dal vescovo Egilbert, membro di quella dinastia.