Saint-Riquier

Abbaye du Saint Sauveur et de Saint Riquier

(Ex Abbazia del Santo Salvatore e di San Ricario) – Monaci Bendettini

Altre immagini

San Ricario (Riquier, in francese) fondò una chiesa dedicata alla Vergine Maria nella prima metà del VII secolo, su un terreno che apparteneva alla sua famiglia a Centula, presso il torrente Scardon; intorno ad essa si sviluppò una comunità di monaci, che si sosteneva con il ricavato delle terre circostanti. La storia di questa prima fondazione è narrata da Hariulf de Oudenbourg, e probabilmente i primi monaci seguivano la regola colombaniana, la più diffusa nel continente grazie ai missionari delle isole britanniche.

Ciononostante non conosciamo molto del primo secolo di vita del monastero: Riquier nominò successore Ociald, al quale succedette Cochin, che era anche abate di Jumièges, abbazia strettamente legata a Saint Riquier.

Durante l’abbaziato di Gutmaire si tenne, nel 743, il Concilio di Lestine, in diocesi di Cambrai, durante il quale si impose a tutti i monasteri francesi di adottare la regola di san Benedetto.

Angilbert, “primicerio di palazzo” e ambasciatore di Pipino e Carlo Magno presso la Santa Sede, uno dei più influenti politici del suo tempo, divenne abate-conte di Centula nel 790, ottenendo donazioni e privilegi dai sovrani, il quale ordinò l’ampliamento del monastero, con la costruzione della grande chiesa abbaziale in stile carolingio dedicata al Salvatore e San Ricario. Un edificio suntuoso molto simile alla abazia di Cluny, consacrato il 1 gennaio 799 alla presenza di dodici vescovi.

La comunità si accrebbe fino a 300 membri, con oltre un centinaio di bambini che studiavano alla scuola dell’abbazia.

Quando la notte di Natale dell’anno 800 Carlo Magno venne incoronato imperatore da papa Leone III nella basilica di San Pietro in Vaticano, nel suo seguito era presente anche Angilberto, che ottenne dal papa il privilegio dell’esonero dall’autorità del vescovo di Amiens e la facoltà di indossare i paramenti pontificali.

Alla morte dell’abate nell’814 intorno al monastero si era sviluppato un cospicuo borgo di oltre duemila abitazioni (anche i residenti godevano di diversi privilegi fiscali dipendenti dallo status dell’abbazia, compresa la possibilità di organizzare un mercato settimanale) che diverrà l’attuale cittadina.

Successivamente divenne in pratica “abate commendatario” Hélisacar, notaio imperiale e, dopo di lui anche alcuni nipoti di Carlo Magno divennero abati di Saint Riquier, tra questi Ribbodon che venne ucciso nel 844 in uno scontro armato tra le truppe di Pipino II d’Aquitania e quelle di Carlo “il Calvo”; a questi successe Luigi, sotto il cui abbaziato iniziarono le incursioni dei Normanni che devastarono Jumièges, Saint-Bertin, Saint-Wandrille, Port-le-Grand e altri centri; i monaci di Saint Riquier presero al decisione di allontanarsi dall’abbazia portando con se le reliquie e i tesori, dopo poco poterono ritornare solennemente nella loro abbazia, nell’ 859. In cerca di protezione l’insigne teologo Pascasio Radberto si rifugiò a Centule, dove morì nell’865 (in seguito verrà santificato).

L’abate Luigi decise d formare una armata con il fratellastro Goslin, abate di Saint-Germain-des-Prés, per difendersi dagli aggressori. Durante uno scontro vennero fatti entrambi prigionieri e per il loro rilascio fu pagato un ingente riscatto.

Ai primi del febbraio’881 un’incursione normanna attaccò l’abbazia e la distrusse; il sito verrà abbandonato per parecchi anni: solo dopo circa cinquant’anni la vita monastica poté riprendervi.

Sotto il governo di Gerard (940-959), l’abbazia subì le conseguenze delle campagne di guerra tra il duca di Borgogna e il re dei Franchi, alla fine il territorio del Ponthieu, dove si trovava l’abbazia di Centula, venne sottoposto al controllo di Arnolfo I di Fiandra, che lo aveva conquistato a Heluin de Montreuil. Questo non garantì la tranquillità dell’abbazia, anzi, il conte di Fiandra depredò il monastero anche delle reliquie del fondatore.

Col regno di Ugo Capeto, sul finire del X secolo, vennero riportate le reliquie depredate da Arnolfo, ed il sovrano mise a capo del monastero Ingélard di Corbie, che ricostruì gli edifici. Papa Giovanni XV, nel 985, con una lettera indirizzata ad Arnolfo II, al figlio Baldovino e a Rozala d’Ivrea prese l’abbazia sotto la sua protezione, minacciando di scomunica chi non avesse riconosciuto i diritti dell’abate.

Sotto l’abbaziato di Ingélard si sviluppò la scuola abbaziale, che ebbe tra i suoi studenti anche Angilrammo “il Saggio” che completerà la sua formazione preso il celebre Fulbert de Chartres, uno dei più insigni intellettuali del tempo. Rientrato a Centula sul principio dell’XI secolo, rinnovò la dotazione della biblioteca, ordinando la copia di numerosi testi; la sua presenza alla guida della scuola abbaziale attirò un gran numero di giovani, rinnovando all’abbazia l’antica fama di centro di cultura.

Angilrammo fece parte, attorno al 1015, della corte che accompagnò in pellegrinaggio Roberto il Pio a Roma, impressionando il sovrano con la propria sapienza. Eletto abate, grazie al favore reale, poté continuare l’opera di Ingélard, riedificando e costruendo ex novo sia nell’abbazia che nei dintorni, perseguendo la restituzione delle proprietà e dei benefici usurpati e guadagnandone di nuovi.

Il XII secolo fu un periodo di sviluppo e rinnovamento: dopo il crollo e il rifacimento della torre del Salvatore, avvenuti sotto il discusso abbaziato di Gervin II, il successore di questi, Anscher, ricostruì l’abbazia e diede nuovi edifici al servizio di una cittadina che, riconoscente, abbandonò il nome latino di Centula per adottare quello di Saint-Riquier.

Al 1126 risale il primo Statuto del comune stipulato fra l’abate e i cittadini di Saint-Riquier, e prima traccia scritta dell’organizzazione comunale cittadina; esso è la formalizzazione di un precedente concordato verbale risalente a due anni prima, effettuato sotto la spinta di Luigi VI di Francia, a seguito di una ribellione di cittadini, il re aveva interesse a che Saint-Riquier si costituisse in Comune, per stabilire un caposaldo fedele alla monarchia, solo parzialmente soggetto alla signoria abbaziale, ma soprattutto per sottrarlo alle mire dei conti di Ponthieu.

La città e l’abbazia rimasero coinvolti nelle numerose lotte che agitavano la Francia del XII secolo: il conte di Saint-Pol, Hugues III de Campdavaine, dopo una serie di scorribande e saccheggi nei territori circostanti, pose il 21 agosto 1131 l’assedio a Saint-Riquier e il 28 agosto lo incendiò, danneggiando gravemente anche l’abbazia e procurando numerose vittime. Per questo atto il conte venne scomunicato dal Concilio di Reims, convocato da papa Innocenzo II il 18 ottobre 1131, dopo che l’abate Anscher de La Ferté narrò l’accaduto. L’abate Anscher ricostruì l’abbazia grazie ai mezzi della sua potente famiglia.

L’abate Riquier II (1170 circa-1176), già monaco di Corbie, fu imposto alla comunità dal vescovo di Amiens, a cui giurò fedeltà e sottomissione all’atto dell’insediamento; i monaci di Saint-Riquier si appellarono allora al papa Alessandro III, il quale incaricò l’arcivescovo di Reims di accertare i fatti e prendere i dovuti provvedimenti, infine con bolla dell’agosto 1172 confermò gli antichi privilegi. L’abate Riquier II si dimostrò comunque un abile amministratore, che seppe accrescere la ricchezza e lo splendore del monastero; forse anche per questi meriti nel 1176 fu creato cardinale-vescovo di Santa Sabina.

Sotto l’abbaziato di Giles de Machemont (1257-1292) si intraprese la ricostruzione, con impianto gotico della chiesa abbaziale, ancora distrutta dall’assedio di Ugo di Campdavaine, mentre la VII e VIII Crociata promosse da re Luigi IX portarono nuove proprietà e quindi nuove rendite all’abbazia.

Il XIV secolo si aprì con nuove e prolungate lotte, anche violente, tra abbazia e comune, in una situazione che accomunava molte realtà della Francia dell’epoca, al tramonto del Feudalesimo; il conflitto in corso tra re Filippo “il Bello” e il papato ebbe anch’esso riflessi anche sui rapporti tra l’abbazia, direttamente soggetta a Roma, e le diocesi circostanti, schierate come tutto il clero francese dalla parte del sovrano.

Oggi l’abbazia è una importante meta turistica, classificata “Monument Historique” con gli edifici gotici e il suo vasto giardino alberato resto del “domain”. Il parco è stato trasformato in un “Jardin d’Art” con numerose installazioni e sculture di arte contemporanea ambientale (tra le altre quelle di Albert Hisch e Pascal Bauer) gestito dal 2013 dal Centre Culturel de Rencontre e l’Abbaye de Saint Riquier.

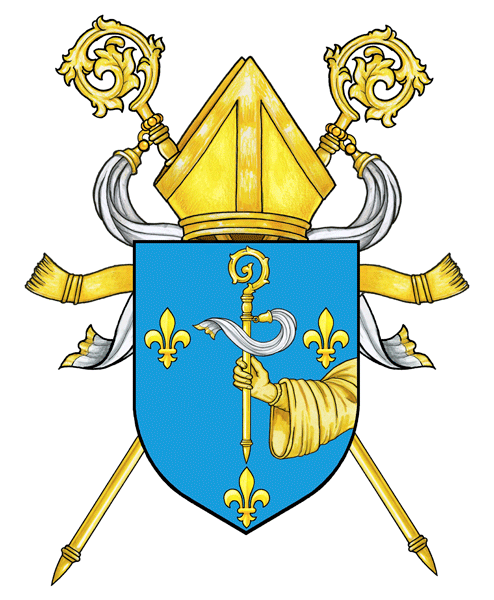

Lo stemma dell’abbazia si blasona: “d’azur à une crosse d’abbé accompagnée de trois fleurs de lys d’or” (d’azzurro al pastorale abbaziale accompagnato da tre gigli d’oro), si tratta essenzialmente dello stemma del Regno di Francia al quale è stato aggiunto il simbolo della dignità abbaziale, esprime molto efficacemente il legame tra la monarchia francese e la protezione regia sul monastero che ebbe, tra i suoi religiosi, numerosi membri dell’alta aristocrazia.

Da qualche anno il Centre Culturel ha avuto l’idea di produrre nuovamente la birra dell’abbazia di Saint Riquier, affidandone la produzione alla piccarda Brasserie de la Somme, una micro-birreria artigianale con sede a Domart-en-Ponthieu, antico possedimento dell’abbazia, a sua volta ristabilita nel 2010 sul sito di una antica brasserie artigianale, di fatto si tratta di una “reinvenzione” in “stile abbazia” progettata dalla direttrice del Centre Culturel, Anne Potié, sostenuta dal maire de Saint-Riquier, Yves Moninin, in accordo con il responsabile della Brasserie de la Somme, François Marié. Tutti d’accordo nel riprodurre una “vera” birra d’abbazia, prodotta (a richiesta) con l’eccellente acqua della sorgente di Saint-Marcoul, presso la quale venne fondata l’abbazia benedettina.

La brasserie ha una produzione di circe 1 000 ettolitri, attualmente si può degustare, oltre al catalogo delle proprie birre, anche la: La bière d’abbaye “Saint-Riquier” al 10%, un produzione ancora all’inizio, con solo 500 litri per anno, che viene venduta direttamente nel “book shop” dell’abbazia e nei bar locali che ne fa una specialità molto “limitata” ma assai apprezzata.