Ettal

Abtei zu den heiligsten Herzen Jesu und Mariä

(Abbazia dei Sacri Cuori di Gesù e Maria) – Monaci Benedettini

Altre immagini

Secondo la leggenda il monastero venne fondato nella Graswantal per sciogliere un voto, da cui “Et tal” (“la valle del voto”) fatto dall’imperatore Ludovico IV di Baviera (noto anche come “il Bavaro”) il 28 aprile 1330, giorno di San Vitale. Probabilmente l’intenzione del monarca era quella di assicurarsi la salvezza dell’anima attraverso le preghiere riconoscenti dei monaci e il controllo della Via Imperii, che collegava Augusta (Augsburg) con Verona.

In quel periodo l’imperatore era in conflitto con il papa regnante, residente ad Avignone, Giovanni XXII, per la supremazia e per le investiture dei vescovi, e dato che il papa si rifiutava di riconoscerne l’incoronazione, avvenuta comunque a Roma (essenziale per l’esercizio formale del potere imperiale) grazie ad un “antipapa”, ne nacque un sanguinoso conflitto, con scomunica vicendevole. Dovendo ritornare in Germania Ludovico si fermò nel luogo dove sarebbe sorto un monastero di tipo particolare “monasterium nove consuetudinis et acentus inaudite” (“un monastero di tipo nuovo e mai visto prima”), comprendente una comunità maschile, una femminile e il capitolo di un nuovo ordine cavalleresco. L’arcivescovo di Pisa aveva donato all’imperatore una statua della Vergine Maria che, collocata nel nuovo edificio, divenne conosciuto come la “Vergine di Ettal”, verso la quale cominciarono a fluire i pellegrini.

Nel 1330 venne iniziata la costruzione della nuova chiesa dell’abbazia, in una insolita forma dodecagonale e in stile gotico, che venne consacrata il 5 maggio 1370 da Paul, principe-vescovo di Frisinga. Per quattro secoli la vita del cenobio proseguirà senza troppi problemi.

Durante i tumulti seguiti all’adesione alla Riforma del principe-elettore Moritz di Sassonia, l’abbazia venne gravemente danneggiata nel maggio 1552.

Fu tra il XVII e il XVIII secolo che si sviluppò il pellegrinaggio ad Ettal. Durante la Guerra di Successione Spagnola (1701-1714) il principe-elettore Massimiliano II di Baviera fece portare la statua della Madonna nella cappella di corte a Monaco per dieci giorni, dal 12 aprile 1704, che poi venne richiesta e venerata da altre diverse chiese della città, il 30 giugno fu solennemente portata nella cattedrale di Frisinga, all’epoca sede dell’arcivescovo, e restituita all’abbazia nel 1705.

A partire dal 1709 l’abate don Placidus II Seitz promosse lo sviluppo dell’abbazia, venne fondata l’Accademia dei Cavalieri (Ritterakademie), sorta di università nobiliare, dove si insegnavano anche scienze militari, architettura e si praticavano diversi sports (come il tiro al bersaglio con la pistola e gare di sci) e che fu alla base della formazione di numerosi politici bavaresi.

Nel 1744 un furioso incendio distrusse gran parte degli edifici, che vennero prontamente ricostruiti nel nuovo fastoso stile barocco dall’architetto italiano Enrico Zuccalli (autore della chiesa dei Teatini di Monaco e del castello di Nymphenburg), al quale si associò Joseph Schmuzer, i quali ne fecero uno dei principali monumenti della Baviera.

Nel 1790 l’abate di Ettal divenne anche il signore feudale del luogo, con diritto all’Alta e Bassa Giustizia (cioè con la facoltà di comminare la pena capitale).

Il 21 marzo 1803 l’abbazia venne secolarizzata, nonostante la ferma opposizione dell’abate Alphons Hafner, e la proprietà trasferita al nuovo Regno di Baviera. Nel 1809 il conte Joseph von Elbing acquistò gli edifici, che passeranno al nipote August Baur Edmund von Breitenfeld il quale, nel 1856, li venderà al conte Albert von Pappanheim.

Nel 1898 il nuovo proprietario, barone Theodor von Cramer-Klett, donò il monastero all’abate di Scheyern, che il 6 agosto 1900 vi inviò un gruppo di benedettini per ripristinare la comunità, che verrà eretta in abbazia indipendente nel 1907. Nel 1710 la tradizione della Ritterakademie venne recuperata con un Liceo e un collegio, gestiti dai benedettini di Ettal. Gli edifici, parzialmente demoliti durante il periodo di secolarizzazione, furono ricostruiti o rinnovati con il sostegno finanziario dello stesso barone Cramer-Klett.

Il 24 febbraio 1920 il papa Benedetto XV con la lettera apostolica “Inter Potiora” conferì alla chiesa di Ettal il titolo di “basilica minore”.

Durante il periodo nazista il gesuita padre Rupert Mayer (oggi beato) e il pastore protestante Dietrich Bonhoeffer dopo essere stati arrestati dalle SS e condotti nel campo di concentramento di Sachsenhausen furono imprigionati nell’abbazia dal 1940 al 1945.

Per il proprio sostentamento e fabbisogno il monastero avviò anche un birrificio, documentato già nel 1609, una distilleria (per la preparazione del liquore “Kloster” e altre bevande alcooliche come il “Raki”), una libreria, nonché si incaricò della gestione di diverse locande e aziende agricole.

Nel 1994 l’ex convento dell’Ordine Teutonico di Wechselburg, in Sassonia, venne ripopolato con monaci di Ettal

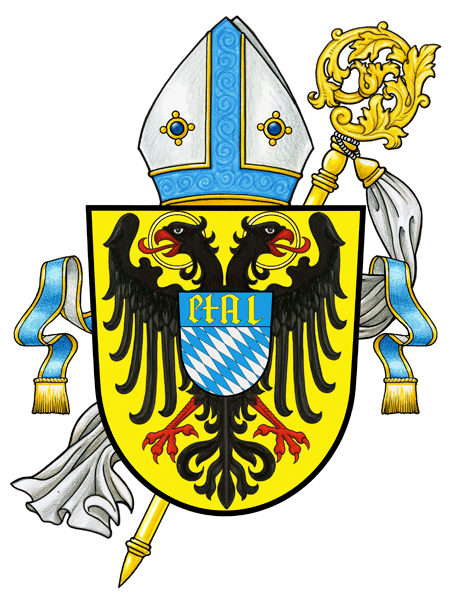

Lo stemma dell’abbazia, dal quale deriva anche quello del Comune di Ettal risale al 1420, epoca dalla quale ci è pervenuto un sigillo con il nome ETAL, in lettere gotiche, ed è stato adottato nel XVII secolo nella forma attuale.

L’aquila imperiale bicipite porta in petto uno scudetto con lo stemma della Baviera (il tipico “fusato d’argento d’azzurro” che si vede dappertutto nella Regione), caratterizzato da un capo caricato con il toponimo dell’abbazia. entrambi gli emblemi si riferiscono alla fondazione da parte della casa imperiale (e reale) di Baviera.

Oggi il birrificio dell’abbazia produce una birra bionda e una scura, secondo le ricette del 1609, riunite sotto il marchio “Ettaler Klosterbiere” (“Birra del Monastero di Ettal”), acquistabile nel negozio locale assieme ai diversi tipi di liquori e altri prodotti dei monaci.

Le birre disponibili sono:

- “Curator” Klosterbier, una Dopplebock scura che, secondo alcuni si abbina felicemente anche con il cioccolato dei suntuosi dolci bavaresi

- “Ettaler” Klosterbier.

- “Benediktiner” Weissbier, bianca, molto nota anche all’estero.

L’abbazia distribuisce la sua bevanda anche nel resto della Germania, ma con lo stesso particolare lievito autoctono, sotto la supervisione dei monaci, la Privatbrauerai Licher, garantisce le forniture per il mercato internazionale.