Pio V – Ghisleri

Pio V – Ghisleri

Storia e informazioni

Papa Pio V, al secolo Antonio Ghislieri nacque a Bosco Marengo il 17 gennaio 1504.

Teologo e inquisitore domenicano, operò per la riforma della Chiesa secondo i dettami del Concilio di Trento. Con san Carlo Borromeo e sant’Ignazio di Loyola è considerato tra i principali artefici e promotori della Controriforma. Durante il suo pontificato furono pubblicati il nuovo Messale romano, il Breviario, il Catechismo, furono intraprese le revisioni della Vulgata e del Corpus Iuris Canonici.

Intransigente tanto nel governo dello Stato Pontificio quanto nella politica estera, fondò la sua azione sulla difesa del Cattolicesimo dall’eresia e sull’ampliamento dei diritti giurisdizionali della Chiesa; nel tentativo di favorire l’ascesa al trono inglese della cattolica Maria Stuarda, scomunicò Elisabetta I d’Inghilterra.

La sua figura è legata alla costituzione della Lega Santa e alla vittoriosa Battaglia di Lepanto del 1571. Fu beatificato nel 1672 da papa Clemente X e canonizzato il 22 maggio 1712 da papa Clemente XI.

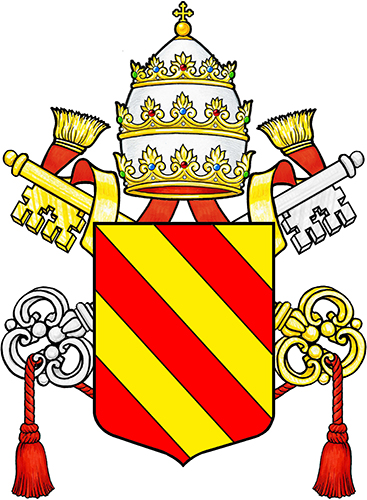

Il padre era Paolo Ghislieri era un pastore di pecore, era povero, e solamente la benevolenza di un certo Bastone gli permise l’accesso agli studi. La madre Dominina Augeri. Benché si sia tentato di collegare la sua famiglia con i nobili bolognesi Ghislieri, questo legame non è mai stato provato. Pio V, tuttavia, nel tentativo di nobilitare le sue origini assunse come stemma quello della famiglia Ghislieri. Tentò anche di favorire la carriera ecclesiastica di un suo presunto parente, Giovanni Pietro Alessandri, lontanamente imparentato con i Ghislieri.

Dopo i primi studi nel paese natale, entrò, a quattordici anni, nel convento domenicano di Voghera, assumendo il nome di Michele. Nel convento di Vigevano, emise i voti solenni nel 1519 e completò la sua formazione umanistica e teologica presso lo studium conventuale. Notato dai superiori per la straordinaria vivacità d’ingegno e per l’austerità di vita, fu mandato allo studium teologico dell’Università di Bologna, dove ricevette una solida preparazione di stampo rigidamente tomista. Ultimati gli studi di filosofia e teologia a Bologna insegnò come “lettore maggiore” nel convento casalese di San Domenico. Nel 1528, fu ordinato sacerdote a Genova dal cardinale Innocenzo Cybo.

I primi anni di ministero di fra’ Michele furono dedicati all’insegnamento della teologia, a Pavia, Alba e Vigevano. Dal 1528 al 1544, insegnò filosofia presso l’Università degli Studi di Pavia e fu per breve tempo docente di teologia presso l’Università di Bologna.

Partecipò attivamente alla vita dell’ordine domenicano. Si recò spesso fuori dai conventi per esercitare il ministero pastorale, predicare e giudicare controversie in alcuni capitoli provinciali. Divenne superiore provinciale per la Lombardia, carica che ricoprì fino all’ingresso nella Santa Inquisizione.

L’11 ottobre 1542 fu nominato commissario e vicario inquisitoriale per la diocesi di Pavia. L’anno successivo, a Parma, si mise in luce pronunciando le conclusioni pubbliche del capitolo provinciale, consistenti in trentasei tesi contro l’eresia luterana.

In seguito, fu nominato inquisitore a Como (1550) e, per volere di papa Giulio III, ebbe la stessa qualifica a Bergamo. Il 5 dicembre 1550 la residenza del Ghislieri fu presa d’assalto e l’inquisitore fu costretto alla fuga verso Roma, dove giunse il 24 dicembre riuscendo a consegnare al cardinale Gian Pietro Carafa l’incartamento relativo al Soranzo. Lo stesso cardinale lo fece nominare, nel 1551, commissario generale dell’Inquisizione romana.

L’elezione a pontefice del cardinale Gian Pietro Carafa, con il nome di Paolo IV lo mise in condizione di diventare presidente della commissione incaricata di redigere l’Indice dei libri proibiti e di diventare vescovo di Sutri e Nepi e inquisitore generale a Milano e in Lombardia. Ricevette l’ordinazione episcopale il 14 settembre dal cardinale Giovanni Michele Saraceni e l’anno successivo fu creato cardinale con il titolo di Santa Maria sopra Minerva.

Il 14 dicembre 1558, in concistoro, Paolo IV nominò il cardinale Ghislieri “Grande Inquisitore della Santa Romana e Universale Inquisizione” con facoltà illimitate e ad vitam. L’anno successivo, alla morte del pontefice, il Ghislieri partecipò al suo primo conclave, aderendo al partito vicino ai Carafa. Dopo aver sostenuto la candidatura del cardinale Antonio Carafa, appoggiò Giovanni Angelo Medici, che fu eletto con il nome di Pio IV. Il Ghislieri fu confermato nel suo ruolo di inquisitore, ma le divergenze con il pontefice, meno intransigente del predecessore, lo portarono a essere nominato vescovo di Mondovì nel 1560, dove si trasferì.

Alla morte di Pio IV, entrato in conclave con il sostegno del cardinale Carlo Borromeo, Antonio Michele Ghislieri fu eletto il 7 gennaio 1566, incoronato il 17 gennaio da Giulio Della Rovere, cardinale protodiacono e prese possesso della Basilica di San Giovanni in Laterano il 27.

Fu il terzo frate domenicano a salire al Soglio pontificio.

Pio V tenne in elevata considerazione il lavoro degli inquisitori e alcune volte assistette personalmente alle riunioni. Riordinò i poteri dei cardinali inquisitori nella bolla «Cum felicis recordationis». Nel 1571 istituì la Sacra Congregazione dell’Indice dei Libri Proibiti, attribuendole l’esclusivo compito di aggiornare l’elenco dei libri sottoposti alla censura ecclesiastica.

Pio V disciplinò la clausura degli ordini monastici femminili, impose ai regolari il divieto di risiedere fuori da conventi e monasteri e di passare da un ordine all’altro, decretò la soppressione dell’ordine religioso degli Umiliati che a Milano avversava le riforme operate dall’arcivescovo Carlo Borromeo

Diede anche ordine di edificare ad Assisi la grande Basilica di Santa Maria degli Angeli.

Pio V introdusse con la bolla «Consueverunt Romani Pontifices» del 17 settembre 1569 la devozione del rosario e, in attuazione dei decreti del Concilio di Trento, emanò la costituzione apostolica con la quale fissò la forma definitiva della Santa Messa pubblicando l’edizione riformata e unificata del Messale romano, promulgò il Breviario romano riformato.

Riguardo agli ebrei, decise infatti di trattenerli sul territorio italiano, puntando alla loro conversione. Gli ebrei romani furono rinchiusi nel ghetto, obbligati ad assistere a sermoni volti alla loro “redenzione”, infine, sancì l’espulsione di tutti gli ebrei dallo Stato Pontificio, ad esclusione di coloro che accettavano di risiedere nei ghetti di Roma, Ancona e Avignone.

A Guardia Piemontese e a San Sisto c’era un clima di rivolta tra i valdesi per le imposizioni papali. Il Sant’Uffizio emise un decreto che prevedeva molte limitazioni alle libertà dei valdesi, che reagirono ribellandosi o fuggendo. Le truppe del viceré, guidate da Marino e Ascanio Caracciolo, incendiarono i paesi, ma furono attaccate dalla popolazione di San Sisto in una stretta gola ed ebbero circa cinquanta perdite. I Caracciolo, entrati poi a Guardia Piemontese, condannarono a morte 150 valdesi.

Il 30 agosto 1567 Pio V pubblicò la bolla Romani pontificis, con la quale vietò ai colonizzatori europei residenti nelle “Indie orientali ed occidentali” di praticare la poligamia e la bigamia;

Pio V provvide alla distribuzione di viveri e denaro ai poveri e favorì la fondazione di numerose istituzioni deputate alla loro assistenza, come il Monte di Pietà e gli ospedali di San Pietro e di Santo Spirito. Durante la carestia del 1566 e le epidemie che seguirono, fece distribuire ai bisognosi somme considerevoli e organizzare i servizi sanitari sopprimendo qualsiasi spesa superflua.

Nel 1566 pubblicò l’edizione a stampa del Catechismo romano e ne affidò la redazione a tre domenicani. Ordinò, inoltre, ai sacerdoti di prendere domicilio nella parrocchia loro assegnata;

Ai vescovi fu imposto un previo esame di accertamento circa la loro idoneità: il pontefice creò una commissione per esaminare e valutarne le nomine (3 maggio 1567).

Relazioni con i monarchi europei

Nel 1566 il Papa creò una rete di informatori formata da agenti dislocati presso tutte le corti europee e da sicari con lo scopo di contrastare i protestanti con tutti i mezzi. Fu denominata «Santa Alleanza» ed è considerato il primo servizio segreto pontificio.

Pio V aiutò Francesco II nella repressione degli Ugonotti. Caterina de’ Medici inviò una lettera al pontefice (28 marzo 1569) in cui paventava il rischio che il conflitto avrebbe potuto degenerare in una guerra civile. Il pontefice ascoltò il suo consiglio e acconsentì alla pace.

Il 25 febbraio 1570 il papa scomunicò la regina d’Inghilterra Elisabetta I Tudor per eresia, giudicandola inoltre decaduta dal diritto di governare e appoggiò la cattolica regina di Scozia, Maria Stuarda.

Pio V, comprendendo come l’avanzata turca rappresentasse una minaccia per la libertà dell’Europa, s’impegnò tenacemente a organizzare una coalizione dei principali Paesi europei. Fu così costituita la Lega Santa che organizzò la flotta che poi sconfisse gli ottomani nella famosa Battaglia di Lepanto.

Con la bolla «Admonet nos» del 1567, viene dichiarata l’inalienabilità delle terre di pertinenza della Chiesa e il divieto di infeudarle. Il 21 agosto 1569 il pontefice accordò a Cosimo I de’ Medici il titolo di Granduca di Toscana, premiandolo per lo zelo nella lotta contro l’eresia e per il suo impegno nella guerra in Francia contro gli Ugonotti.

Pio V, spossato da una grave ipertrofia prostatica di cui, per pudicizia, non volle essere operato.

Fu sepolto nella Basilica Vaticana. Il 9 gennaio 1588 le sue spoglie furono trasferite nella Basilica di Santa Maria Maggiore a Roma.

Nel 1616 papa Paolo V, su istanza dell’Ordine domenicano, firmò il decreto di autorizzazione dell’istruttoria ordinaria, dando così inizio al processo canonico di beatificazione di Pio V. Nel 1624 papa Urbano VIII acconsentì ad aprire i processi che riconobbero la fama di santità del papa e otto miracoli, di cui due compiuti in vita. Pio V fu beatificato da papa Clemente X il 1º maggio 1672.

Il 4 agosto 1710, Pio V fu canonizzato nella Basilica di San Pietro il 22 maggio 1712 da papa Clemente XI.

Lo stemma, come si è detto riprende lo stemma dei Ghislieri a scopo di elevazione a livello nobiliare. Lo stemma papale, dunque, si blasona “Bandato d’oro e di rosso”.

Nota di Bruno Fracasso

STEMMA RIDISEGNATO

Disegnato da: Massimo Ghirardi

STEMMA ACS

STEMMA UFFICIALE

LOGO

BLASONATURA

“Bandato di oro e di rosso”.

ALTRE IMMAGINI

LEGENDA