Reale Certosa di San Martino di Napoli

Reale Certosa di San Martino di Napoli

Storia e informazioni

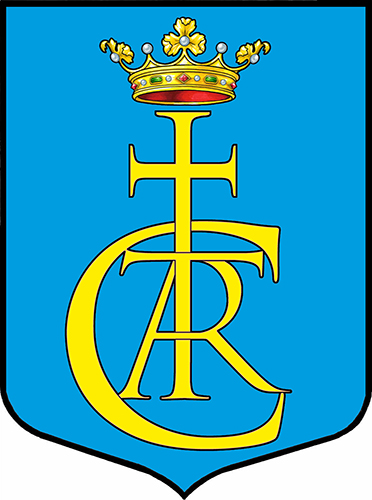

Anche per questa certosa l’emblema identificativo è il monogramma certosino, in questo specifico caso caratterizzato dalla combinazione delle prime lettere della parola CARTUSIA, il luogo nel Delfinato francese dove fu edificata la prima certosa e casa madre dell’Ordine, nel massiccio della Grande Chartreuse.

La lettera C incardina al suo interno la lettera A e la lettera R fuse e stilizzate su di un asse centrale, il quale è una T che nella parte superiore finisce in forma di croce.

Nella certosa di San Martino, come in altre case dell’Ordine, il simbolo CART è visibile in svariati punti del complesso: impresso su legno, scolpito o intarsiato nel marmo, nella pietra, forgiato in ferro … e subisce lievi variazioni grafiche nel corso dei secoli pur mantenendo la stessa combinazione di lettere. A Napoli il monogramma di Cartusia è sormontato da una corona, dato che il monastero venne insignito del titolo di “real certosa” di San Martino.

Si può blasonare: “d’azzurro, al monogramma CART, crucifero e timbrato dalla corona nobiliare gemmata, il tutto d’oro”.

L’imponente complesso monumentale (comprende oltre cento ambienti, due chiese, tre chiostri oltre a giardini, cappelle e servizi) della Certosa di San Martino si trova sul colle del Vomero, accanto al Castel Sant’Elmo e domina dall’alto la città di Napoli.

Venne fatta costruire nel 1325 da Carlo d’Angiò, duca di Calabria e principe ereditario del re di Napoli Roberto d’Angiò. Il duca chiamò uno dei massimi architetti del tempo, il senese Tino da Camaino e Francesco di Vito, che stavano già lavoravano all’attiguo Belforte (Castel Sant’Elmo) Castel Novo (oggi Maschio Angioino); nel 1336, alla morte di Tino, il suo allievo Attanasio Primario assunse la direzione dei lavori coadiuvato da Giovanni de Bozza.

La certosa fu inaugurata e consacrata nel 1368, dalla regina Giovanna d’Angiò, anche se i certosini avevano preso possesso del monastero già dal 1337.

Il complesso fu dedicato a san Martino di Tours certamente prima del 1467, probabilmente per la presenza nel luogo di un’antica cappella preesistente a lui dedicata.

Sotto la spinta della Controriforma la certosa fu poi completamente trasformata secondo criteri più adeguati e grandiosi, ricevendo alla fine del XVI secolo rimaneggiamenti e ampliamenti che ne fanno uno dei maggiori monumenti tardomanieristi e barocchi della Campania.

I lavori di ammodernamento vennero affidati dal 1589 al 1609 a Giovanni Antonio Dosio che ristrutturò il trecentesco chiostro grande, nel quale aggiunse altre celle per i monaci, costruì il chiostro dei Procuratori, e ampliò la chiesa con le edificazioni delle cappelle laterali e degli ambienti laterali alla zona absidale, il coro e il parlatorio da un lato e il refettorio e la cappella del Tesoro Nuovo dall’altro. A questo periodo si devono le commissioni pittoriche che ne decorano le sale interne, affidate ad artisti quali il Cavalier d’Arpino, suo fratello Bernardino, Belisario Corenzio, Giovanni Baglione, Lazzaro Tavarone, Andrea Lilli e Avanzino Nucci. La parte scultorea invece spetta prevalentemente ai lavori di Pietro Bernini, Michelangelo Naccherino e Giovan Battista Caccini. Promotore di questa nuova e spettacolare veste della Certosa di San Martino è il priore Severo Turboli, in carica dall’ultimo ventennio del Cinquecento fino al 1607.

Dal 1618 al 1623 la direzione del cantiere passò a Giovan Giacomo di Conforto, che si occupò di completare il progetto di Dosio, mentre dal 1623 al 1656 l’incarico venne affidato all’architetto Cosimo Fanzago, al quale si deve la suntuosa veste barocca che ha assunto il complesso certosino (con la facciata della chiesa con le decorazioni marmoree interne, i busti del porticato, del chiostro grande e il cimitero del priore che servirà da modello per quello della certosa di Padula di qualche decennio dopo). I pittori che lavorarono in questa fase successiva di ristrutturazione del complesso furono i più grandi artisti della pittura napoletana del Seicento: Massimo Stanzione, Jusepe de Ribera, Luca Giordano, Battistello Caracciolo, Paolo Finoglio e gli emiliani Guido Reni e Giovanni Lanfranco.

Nella prima metà del XVIII secolo i lavori passarono poi a Nicola Tagliacozzi Canale, che si dedicherà soprattutto al rifacimento degli spazi occupati dal priore le cui sale furono affrescate da Crescenzio Gamba, e poi a Domenico Antonio Vaccaro; i due architetti in questa fase furono accompagnati nelle decorazioni pittoriche principalmente da Francesco Solimena e Francesco De Mura.

Il complesso subisce danni durante la rivoluzione del 1799 ed è occupato dai francesi. Il re ordina la soppressione per i certosini sospettati di simpatie repubblicane, ma alla fine acconsente alla reintegrazione. Revocata la soppressione, i monaci rientrano a San Martino nel 1804. Quando gli ultimi monaci abbandonano la Certosa, nel 1812 il complesso viene utilizzato dai militari come Casa degli Invalidi di Guerra, fino al 1831, quando viene nuovamente abbandonato per restauri urgenti. Nel 1836 un esiguo gruppo di monaci torna a stabilirsi a San Martino per riuscirne poi definitivamente. Soppressi gli Ordini religiosi e divenuta proprietà dello Stato, la Certosa viene destinata nel 1866 a museo per volontà dell’insigne archeologo Giuseppe Fiorelli, annessa al Museo Nazionale come sezione staccata ed aperta al pubblico nel 1867.

Nota di Massimo Ghirardi

Si ringrazia Lanfranco Bassi per la gentile collaborazione.

STEMMA RIDISEGNATO

Disegnato da: Massimo Ghirardi

STEMMA ACS

STEMMA UFFICIALE

LOGO

BLASONATURA

“D’azzurro, al monogramma CART, crucifero e timbrato dalla corona nobiliare gemmata, il tutto d’oro”.

ATTRIBUTI

OGGETTI

ALTRE IMMAGINI

LEGENDA