Abbazia di Santa Maria a Firenze (Badia Fiorentina)

Abbazia di Santa Maria a Firenze (Badia Fiorentina)

Storia e informazioni

Nell’anno del Signore 978 Willa, vedova del marchese di Toscana, promosse l’edificazione di una badia benedettina intitolata alla Vergine Maria (badia è una tipica contrazione toscana della parola abbazia) alla quale dette vita con privilegi e generose donazioni di beni fondiari. Il complesso monastico si trovava entro la città di Firenze, al limite orientale del quadrato dell’antica città romana (odierna via del Proconsolo), collocazione del tutto inusuale, in quanto i monasteri benedettini venivano solitamente edificati lontani dai centri urbani.

Fu tuttavia il figlio della fondatrice, il ben noto Ugo di Toscana, a confermare e aumentare le donazioni, con una munificenza tale da oscurare la memoria materna e rimanere, nel ricordo dei Fiorentini, il fondatore del cenobio e della chiesa che ne accoglie i resti mortali. Ancora oggi la sua memoria è perpetuata con una fastosa cerimonia nella ricorrenza dalla data di morte, avvenuta il 21 dicembre 1001; già Dante ricordava il «gran barone/ il cui nome e ’l cui pregio/ la festa di Tommaso riconforta» (Par, XVI).

La Badia acquisì nel tempo una notevole importanza, integrando con donazioni e privilegi concessi da papi e imperatori le già ingenti proprietà. Il nome della vicina via della Vigna Vecchia suggerisce che, fra le attività dei monaci, si praticava anche la viticoltura. Nel 1071 fu annesso al monastero anche uno spedale per l’accoglienza ai pellegrini.

Negli ultimi decenni del XIII secolo Firenze venne letteralmente riprogettata dal geniale architetto Arnolfo di Cambio, al quale si devono, tra l’altro, la cattedrale di S. Maria del Fiore, Palazzo Vecchio, e un nuovo circuito murario di notevole ampiezza, tale da contenere l’espansione urbana fino all’annessione al Regno d’Italia, del quale la città fu per pochi anni capitale. Arnolfo operò anche presso la Badia, mettendo in atto nel 1285 un radicale rifacimento in stile gotico della chiesa, alla quale cambiò l’orientamento rivolgendo l’abside a oriente, verso via del Proconsolo, dove sono ancora chiaramente visibili i profili delle finestre gotiche, ora accecate. Dell’antica facciata gotica è sopravvissuta solo per la parte superiore con timpano e rosone, visibile solo dai cortili interni. La chiesa era conformata a tre navate e mostrava un aspetto molto vivace, grazie a un pavimento policromo in materiale ceramico, più antico di quello odierno del battistero, del quale resta solo qualche traccia ritrovata nel corso di alcuni scavi; era coperta da capriate lignee decorate, mentre le pareti erano istoriate di affreschi.

La chiesa è intimamente legata a memorie dantesche; il poeta visse la sua giovinezza non lontano dal suo campanile, dal quale la «Fiorenza dentro da la cerchia antica… toglie ancora e terza e nona» (Par, XV), regolava cioè la giornata sul suono di quelle campane. Secondo la Vita Nuova, Dante vide qui per la prima volta Beatrice, durante una messa. E in un’aula del monastero Boccaccio tenne la prima delle celebri letture della Divina Commedia.

Il campanile della badia fu però abbattuto nel 1307, come punizione per i monaci che si rifiutavano di pagare una tassa cittadina, e ricostruito a base esagonale tra il 1310 e il 1330 per iniziativa del cardinale Orsini, stagliandosi con la sua sagoma snella e aguzza tra le solide torri di Palazzo Vecchio e dell’antistante Bargello. Alto circa 70 metri, è cimato da un’antica banderuola a forma di angelo, che dette origine al modo di dire popolare «essere volubile come l’angelo di Badia».

Risalgono al Trecento la maggior parte degli affreschi parietali, dei quali sono state ritrovate ampie porzioni sotto l’intonaco bianco seicentesco; in particolare quelli nella cosiddetta cappella di San Bernardo vengono correntemente attribuiti a Nardo di Cione e Maso di Banco. Altri brani, alcuni dei quali oggi esposti in altra sede, sono riferiti a Giotto e alla sua bottega.

Nei secoli successivi, l’abbazia benedettina vide alternarsi periodi di decadenza a periodi di rinnovato splendore. Nel Quattrocento divenne un centro di cultura umanistica, grazie all’abate portoghese Gomezio (dom Gomes Eanes); a quello stesso periodo risale la costruzione e la decorazione del sontuoso chiostro degli Aranci (1432-1438), progettato da Bernardo Rossellino e decorato con gli affreschi del portoghese João Gonçalves e le sculture di Mino da Fiesole e dello stesso Rossellino. Notevole l’affresco con la figura di Sant’Ivo, protettore dell’Arte dei Giudici e Notai, da questa commissionato a Masaccio. Di poco posteriore (1466-1481) il rifacimento della sepoltura del marchese Ugo di Toscana, primo benefattore della Badia, splendidamente realizzata in marmo e porfido da Mino da Fiesole.

Ai primi del Cinquecento Giovan Battista Pandolfini finanziò la ristrutturazione di alcune parti della chiesa e del monastero sotto la direzione di Benedetto da Rovezzano. Ma fu nel secolo successivo che l’abate senese Serafino Casolani volle trasformare completamente la chiesa abbaziale, mutando di nuovo l’orientamento dell’altare, ora rivolto a Sud, realizzando una struttura a croce greca. I lavori, eseguiti nel periodo 1627-1631, furono diretti dall’architetto Matteo Segaloni, che fece realizzare anche lo straordinario soffitto ligneo a cassettoni, retto dalle soprastanti capriate medievali.

Soppresso nel 1810 al tempo della dominazione napoleonica, il monastero venne frazionato e manomesso, occupando i locali con abitazioni, negozi, magazzini e uffici. Nel 1870 il portale su via del Proconsolo venne riconfigurato, un po’ per sostituire gli elementi erosi dalle ingiurie del tempo, ma anche perché troppo ingombrante per il traffico delle carrozze. In quell’occasione venne anche aggiunta sopra il portale la lunetta in terracotta policroma invetriata attribuita a Benedetto Buglioni. Tra gli elementi perduti merita una citazione una balaustra sulla quale si trovava uno stemma con l’aquila imperiale, talmente poco realistica da essere popolarmente chiamata l’Oca di Badia, dando luogo al detto «ecco fatto il becco all’oca e le corna al podestà», col senso di un’azione dal buon esito, ma compiuta furbescamente e con ingegno, in barba a qualcuno. Il Podestà risedeva sull’altro lato della strada, nell’austero palazzo del Bargello.

Dopo un periodo di decadenza, nel 1998 parte del complesso della Badia ha ripreso la funzione di monastero, che oggi ospita la comunità religiosa delle Fraternità monastiche di Gerusalemme.

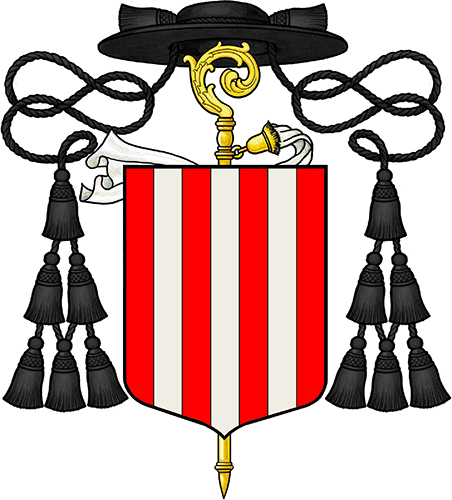

Per quanto attiene lo stemma, alla Badia fiorentina campeggia da secoli solo quello attribuito al marchese Ugo di Toscana, arme naturalmente apocrifa, in quanto il «gran barone» visse in epoca prearaldica, tuttavia ben consolidata da una lunga tradizione, riferita (tra gli altri) da Dante, Giovanni Villani e Vincenzo Borghini. Lo stemma si blasona Di rosso, palato di tre d’argento, e fu preso a modello – brisandolo – da alcune note casate fiorentine (Pulci, Nerli, Giandonati, Della Bella, Conti di Gangalandi) che millantavano di discendere da un avo armato cavaliere dal celebre marchese. Un esemplare in pietra acroma dello stemma è visibile sul portale di via Ghibellina, e un altro in stile barocco al di sopra dell’altare maggiore.

Questa esclusività araldica non è affatto casuale; pare che Cosimo il Vecchio de’ Medici si fosse offerto di finanziare la ristrutturazione della chiesa, con la clausola di poter apporre il proprio stemma nella chiesa; ma i padri benedettini si rifiutarono di sottostare alle sue condizioni, così che Cosimo rivolse le sue attenzioni (e i suoi fiorini) sulla chiesa di San Marco.

Note a cura di Michele Turchi

Bibliografia:

- Bargellini, E. Guarnieri, Le strade di Firenze, Firenze, 1977-1978, vol. III.

- Guidotti, La Badia fiorentina, Firenze, 1982.

- Leader, The Badia of Florence: Art and Observance in a Renaissance Monastery, Bloomington, 2012.

C. Acidini, E. Guarnieri, Firenze 1450, Firenze oggi. I luoghi di Matteo Rustici orafo del Rinascimento, Firenze, 2018.

STEMMA RIDISEGNATO

Disegnato da: Massimo Ghirardi

STEMMA ACS

STEMMA UFFICIALE

LOGO

BLASONATURA

“Di rosso ai tre pali di bianco”.

ALTRE IMMAGINI

LEGENDA