Ordine Reale e Militare della Beata Maria Vergine della Mercede per il riscatto degli schiavi

Ordine Reale e Militare della Beata Maria Vergine della Mercede per il riscatto degli schiavi

Storia e informazioni

L’Ordine Reale e Militare della Beata Maria Vergine della Mercede per il riscatto degli schiavi (Ordo Beatae Mariae Virginis de Mercede, O. de M. – Orde Reial i Militar de Nostra Senyora de la Mercè de la Redempció dels Captius, in catalano) venne fondato nel 1218 a Barcellona da san Pietro Nolasco (Peire Nolasc), con il supporto di Giacomo I re d’Aragona (e conte di Barcellona) allo scopo di liberare i prigionieri cristiani caduti in mano dei Mori musulmani (ma anche dei pagani).

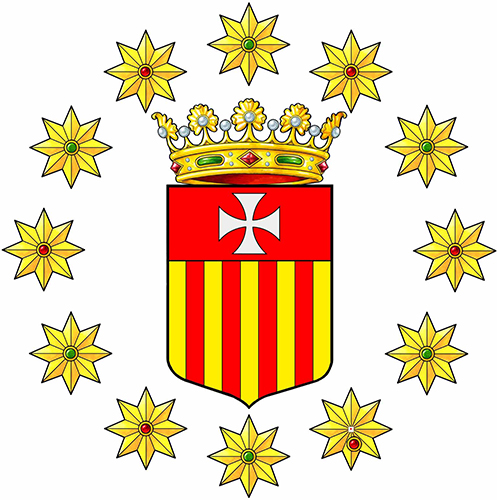

Lo stemma dell’Ordine si blasona: “d’oro, a quattro pali di rosso; col capo di rosso, alla croce patente e scorciata d’argento”. La croce è quella dello stemma della cattedrale di Santa Eulalia di Barcellona che il vescovo della città all’epoca Berenguer II de Palau (morto nel 1241) concesse come espressione del suo appoggio all’opera redentrice di Pietro Nolasco e della sua nuova famiglia religiosa. I “pali” sono quelli, notissimi, dello stemma di Aragona, emblema del re Giacomo I, collaboratore dell’Ordine della Mercede, che presenziò alla cerimonia di fondazione dell’Ordine, avvenuta nella cattedrale di Barcellona il 10 agosto del 1218 e segno del suo appoggio, per ciò lo stemma è sormontato dalla corona reale (a volte raffigurata aperta, a volte chiusa). L’Ordine venne approvato il 17 gennaio 1235 da papa Gregorio IX che assegnò ai religiosi come norma fondamentale la regola di sant’Agostino. Il motto, talvolta associato allo stemma, è Redemptionem missit Dominus populo suo (“Il Signore manda la redenzione al suo popolo”) ispirato al profeta Isaia (63,9).

Nel momento della professione religiosa i frati mercedari, oltre ai canonici tre voti consueti, ne aggiungono un quarto, detto “di redenzione”, mediante il quale si impegnano a sostituire con la loro stessa persona i prigionieri in pericolo di rinnegare la fede (analogamente ai padri Trinitari).

Data la sua finalità, in origine, l’ordine ebbe carattere laicale e militare ma agli inizi del XIV secolo la componente clericale divenne prevalente e i Maestri Generali iniziarono a essere eletti solo tra i sacerdoti. I mercedari vennero assimilati agli ordini mendicanti nel 1690.

Nello spirito della riforma che seguì il concilio di Trento l’ordine si divise in un ramo “calzato” e in uno “scalzo“, divenuto poi indipendente.

Dopo la scomparsa della schiavitù i mercedari si specializzarono nell’insegnamento e nell’apostolato missionario: dopo il concilio Vaticano II, seguendo lo spirito del fondatore, i frati hanno ripreso il contrasto alle nuove forme di schiavitù di carattere politico, sociale e psicologico.

Pietro Nolasco nacque a Mas-Saintes-Puelles, nella Francia meridionale, attorno al 1180, da una famiglia borghese di mercanti, ancora giovane si trasferì a Barcellona per seguire gli affari di famiglia, mentre nella Francia del sud imperversava la tremenda “Crociata” contro gli Albigesi (càtari). Nella capitale catalana entrò in contatto con i mercanti arabi e conobbe la crudeltà del commercio di schiavi. Decise quindi di impiegare tutti i suoi beni per riscattare i prigionieri cristiani in mano ai musulmani e radunò attorno a sé alcuni compagni disposti a collaborare alla sua opera.

Secondo la tradizione nella notte tra il 1º e il 2 agosto 1218 ebbe la visione della Vergine che gli ispirò la fondazione di un ordine interamente consacrato alla redenzione degli schiavi; una leggenda più tarda (attestata solo dal XIV secolo) riferisce che anche il re d’Aragona Giacomo I e il teologo domenica Raimondo di Peñafort, che realmente appoggiarono e sostennero la nascita dell’ordine, assistettero anch’essi all’apparizione.

Re Giacomo I concesse a Pietro e ai compagni alcuni locali situati in via Canonja attigui alla residenza reale, dai quali vennero ricavati un’infermeria e una cappella dedicata a Sant’Eulalia che divenne la loro casa madre, i religiosi presero infatti inizialmente il nome di fratelli di sant’Eulalia che venne utilizzato per designare i mercedari fino al 1232, quando il governatore generale di Catalogna, Raimondo de Plegamans, donò a Pietro Nolasco un terreno sulla spiaggia di Barcellona perché vi erigesse un ospedale. La cappella del nuovo convento venne intitolata a Nostra Signora della Mercede (termine aulico per definire un’opera di Misericordia), che diede il nome all’Ordine.

Nelle costituzioni di Pietro Nolasco ogni convento mercedario aveva una circoscrizione di riferimento nella quale questuare le offerte da impiegare per il riscatto dei prigionieri; nelle zone dove i religiosi non erano presenti, vennero istituite delle confraternite i cui membri, oltre a supportare con la preghiera l’opera dei religiosi, raccoglievano i donativi. Gli schiavi liberati venivano condotti nelle città e nei villaggi dove era stato raccolto il denaro per riscattarli, per parlare degli orrori della schiavitù e per testimoniare ai benefattori il buon esito dell’impiego delle loro offerte.

Poiché per l’opera di redenzione degli schiavi era necessario che i mercedari prendessero anche parte a fatti d’armi, che lo stato clericale non consentiva, l’ordine in principio ebbe un carattere essenzialmente militare e molto prossimo ad un ordine militare-cavalleresco e fu composto principalmente da religiosi laici (anche se prevista la presenza di fratelli sacerdoti per l’assistenza spirituale).

Nel 1256, alla morte del fondatore, i conventi dell’ordine erano diciotto, sparsi nel regno d’Aragona e nella Francia meridionale.

L’ordine conservò il carattere militare delle origini fino al 1317, quando il Capitolo Generale riunito a Puig elesse alla carica di Maestro Generale, per la prima volta, un sacerdote: Raimondo Albert. I religiosi laici non accolsero con favore tale innovazione e reagirono eleggendo un altro maestro. Per sanare lo scontro tra le due fazioni fu necessario l’intervento di papa Giovanni XXII, che dichiarò nulle le due elezioni e nominò Raimondo Albert capo dell’ordine.

Raimondo Albert riformò l’organizzazione giuridica dell’ordine nel 1327 promulgò delle nuove Costituzioni che codificarono il nuovo carattere clericale assunto dai mercedari e divisero l’ordine in Province. La vita spirituale e culturale dell’ordine e la sua attività ebbero un grande impulso dal suo generalato, ma l’epidemia di peste del 1348 causò numerose vittime tra i religiosi, tanto che si progettò di fondere i mercedari con l’ordine della Santissima Trinità che aveva gli stessi scopi.

Le sorti dell’ordine si risollevarono sotto i generalati di Antonio Caxal (1404-1417) e, soprattutto, di Natale Gaver (1452-1474), che ottenne dalla Santa Sede il privilegio dell’esenzione dalla giurisdizione dei vescovi.

I mercedari decisero di indirizzare la loro opera all’America centro-meridionale subito dopo la scoperta del nuovo continente: Giovanni Zolorzano accompagnò Cristoforo Colombo nel suo secondo viaggio al nuovo mondo e Bartolomeo de Olmedo fu consigliere e confessore di Hernán Cortés in Messico. Nel 1514 venne fondato un convento a Santo Domingo che divenne il centro di irradiazione mercedaria in tutta l’America latina.

La Controriforma diede nuova vitalità all’ordine: dal collegio dei mercedari a Salamanca uscirono numerosi teologi e filosofi di fama che si dedicarono all’insegnamento presso la locale università. Tra i religiosi del periodo emerge la figura di Gabriel Télles, ovvero Tirso de Molina, uno dei maggiori autori drammatici della letteratura spagnola. Il 26 luglio 1690 papa Alessandro VII annoverò i mercedari tra gli ordini mendicanti.

L’8 maggio 1603 Giovanni Battista del Santissimo Sacramento, assieme a cinque compagni, iniziò nell’ordine un movimento di maggiore austerità, fondando conventi di recollezione: sorse così il ramo dei Mercedari Scalzi e il suo ramo femminile.

I religiosi effettuarono la loro ultima “redenzione” nel 1798, quando riscattarono a Tunisi 830 prigionieri catturati dai pirati a Carloforte, in Sardegna.

L’ordine venne duramente colpito dalle conseguenze della Rivoluzione francese, delle guerre napoleoniche e dalla politica ecclesiastica dei governi europei del XIX secolo: tra il 1834 e il 1880, a causa dell’impossibilità di celebrare capitoli, i mercedari rimasero privi di Maestro Generale e vennero retti da Vicari di nomina pontificia. Il 31 luglio 1880 la Santa Sede nominò maestro generale il cileno Pietro Armengaudio Valenzuela, commendatore del convento di Valparaíso, che pose la sua residenza a Roma. Radunati i mercedari superstiti sottopose all’esame della Santa Sede delle nuove Costituzioni, approvate nel 1895, che permisero ai religiosi di aggiungere all’opera a favore degli schiavi e dei perseguitati per la fede altre finalità, come l’istruzione della gioventù, le opere di misericordia, la catechesi e altri ministeri sacerdotali.

Nel 1911 Valenzuela abbandonò il generalato, dato che venne nominato vescovo di Ancud (Cile) e, lasciando l’ordine in una fase di nuova espansione, specialmente nell’America meridionale.

Dopo il Concilio Vaticano II si è celebrato un capitolo generale speciale per l’aggiornamento delle Costituzioni: che stabiliscono che l’Ordine deve lottare contro le nuove forme di schiavitù di carattere sociale, politico e psicologico. L’ordine ha quindi esteso il suo apostolato ai detenuti, agli ex detenuti, ai loro familiari e all’aiuto ai cristiani perseguitati o oppressi per motivi religiosi.

La suprema autorità dell’ordine è il maestro generale: fino al 1574 la sua carica era vitalizia, poi il suo ufficio fu ridotto a sei anni; con le costituzioni del 1895 il suo mandato venne elevato a dodici anni, ma nel 1919 tornò a sei. La residenza del maestro generale dell’ordine è in via Monte Carmelo a Roma.

L’abito dei frati mercedari è completamente bianco ed è costituito da una tunica stretta in vita da una cintura di cuoio, uno scapolare e cappuccio. Sul petto i religiosi portano appuntato lo stemma dell’Ordine; fuori dai conventi i frati possono indossare altri abiti, ma sempre con il distintivo con lo stemma dell’ordine.

Il colore bianco dell’abito è tradizionalmente riferito alla visione della Vergine che il fondatore ebbe nel coro della chiesa del convento di Barcellona: Maria, infatti, sarebbe apparsa a Pietro Nolasco con un “abito candidissimo”. Le regole originali prescrivevano per la confezione dell’abito l’uso della lana (il tessuto più diffuso tra i poveri nel XIII secolo), mentre quelle attuali si limitano a raccomandare un tessuto umile.

Il secondo ordine mercedario, composto da religiose di voti solenni, venne fondato da Bernardo da Corbara, priore del convento di Barcellona, che diede l’abito a Maria de Cervellòn, fondatrice delle monache mercedarie.

I fedeli laici che intendono legarsi spiritualmente all’ordine senza abbracciare la vita religiosa hanno la possibilità di iscriversi al Terz’Ordine Secolare, fondato già nel 1233, o alle confraternite aggregate alle arciconfraternite di Nostra Signora della Mercede di Madrid o di Sant’Adriano a Roma.

Nota liberamente tratta e integrata da Wikipedia da Massimo Ghirardi

LEGENDA