Ordine di San Benedetto – Benedettini

Ordine di San Benedetto – Benedettini

Storia e informazioni

L’Ordine di San Benedetto (in latino Ordo Sancti Benedicti) è una confederazione che riunisce congregazioni monastiche e monasteri autonomi che perpetuano l’ideale religioso del monachesimo benedettino in conformità con la regola e lo spirito di san Benedetto; i monaci benedettini pospongono al loro nome la sigla O.S.B.[1]

Le origini del monachesimo benedettino risalgono alla fondazione, attorno al 529, del cenobio di Montecassino a opera di san Benedetto da Norcia.

La regola redatta da Benedetto per la sua comunità si diffuse rapidamente anche grazie al sostegno di papa Gregorio Magno[2] e venne adottata, spesso accanto ad altre, da numerosi monasteri europei: si affermò definitivamente nell’817, quando il capitolare monastico di Aquisgrana, di cui fu ispiratore Benedetto d’Aniane, la impose a tutti i monasteri franco-germanici.[3]

I monasteri benedettini, tutti autonomi, iniziarono a riunirsi in congregazioni nel X secolo. Nel 1893 papa Leone XIII ha riunito le congregazioni e i monasteri benedettini in una confederazione[4] sotto la presidenza di un abate primate residente nel monastero di Sant’Anselmo all’Aventino a La congregazione fu fondata da Benedetto da Norcia che viene considerato il fondatore del monachesimo occidentale.

Nacque a Norcia, tra il 480 e il 490, da una nobile famiglia patrizia; dopo una breve esperienza di studi a Roma, disgustato dal clima di decadenza morale, si ritirò sui monti della Sabina e poi in una grotta nella valle dell’Aniene, presso Subiaco, per condurre vita eremitica.

Attorno alla sua figura si riunirono numerosi discepoli, che vennero raccolti in dodici monasteri tutti formati da dodici monaci e la comunità guidata da Benedetto si stabilì nel monastero di San Clemente a Subiaco.

A causa di un prete invidioso, Fiorenzo, il fondatore e la sua comunità lasciarono Subiaco e si rifugiarono a Montecassino: Benedetto e i suoi monaci si impegnarono nella conversione degli abitanti del luogo al cristianesimo. Benedetto rimase a Montecassino come capo della sua comunità di monaci fino alla morte: intrattenne rapporti con personalità di rilievo. Benedetto morì a Montecassino il 21 marzo 547 e vi venne sepolto.

La novità del regolamento benedettino consiste nel fatto che qualunque battezzato può entrare a far parte del cenobio benedettino e, dopo un anno di noviziato, fa voto di stabilità, di obbedienza e di conversione dei costumi.

Il capo del monastero è l’abate, eletto a vita nel seno della comunità monastica in base ai meriti e alla dottrina spirituale: egli è il “padre” dei monaci e responsabile della buona amministrazione del monastero.

I monaci hanno il dovere di dedicare le ore libere dal culto liturgico e dalla lectio divina allo svolgimento dei lavori manuali o intellettuali che l’abate ha loro assegnato, in modo che essi possano contribuire con le loro capacità e le loro energie a soddisfare i bisogni della comunità. Il lavoro viene considerato un mezzo di santificazione perché finalizzato all’edificazione della Civitas Dei nel mondo.

Del manoscritto originale della Regola rimangono solo alcune copie, ma l’originale è andato perso.

Alla diffusione del monachesimo benedettino diede un decisivo contributo l’opera di Gregorio Magno.

L’11 luglio 673 (o 674) vengono rinvenuti i resti di san Benedetto.

Nel 717 l’abbazia di Montecassino venne riedificata e divenne nuovamente un centro di irradiazione del monachesimo benedettino.

Mentre in origine a popolare i monasteri furono comunità di religiosi laici, nel IX secolo l’accesso al sacerdozio iniziò a essere considerato il naturale coronamento della vita spirituale di un monaco. Le comunità monastiche si clericizzarono e i monasteri divennero luoghi di liturgie altamente ufficiali.

Le abbazie benedettine divennero anche importanti centri culturali. Già da tempo ospitavano ambienti come lo scriptorium e la biblioteca e Carlo Magno esortò esplicitamente tutti i monaci a prendere parte al rinnovamento culturale dell’Impero e a conservare i testi antichi. Nei monasteri si perfezionò la scrittura minuscola, chiaramente leggibile.

Divennero anche importanti centri per l’educazione dei giovani.

Con il caos causato dal dissolvimento dell’impero carolingio aumentarono le ingerenze dei signori locali e dei vescovi nella vita interna delle abbazie e il monachesimo benedettino subì una profonda crisi economica e morale. Ad aggravare la situazione contribuirono le scorrerie degli Ungari e le incursioni dei pirati saraceni, che portarono alla distruzione dei grandi monasteri di Montecassino e San Vincenzo al Volturno nell’881.

Nel X secolo la maggior parte dei monasteri benedettini venne ceduta in mano ad abati laici che ne depredarono i beni. Furono, però, i papi benedettini Gregorio VII e Gelasio II a promuovere la riforma della Chiesa e a proibire ai laici di concedere dignità ecclesiastiche.

A salvare il monachesimo benedettino furono le riforme promosse da alcuni monasteri. Il principale movimento di rinnovamento monastico fu quello di Cluny, la cui abbazia fu fondata tra il 908 e il 910 dal duca Guglielmo I di Aquitania e donata all’abate Bernone. L’abbazia venne sottomessa direttamente alla protezione della Santa Sede, alla quale versava annualmente un censo simbolico, ed esentata dall’autorità vescovile, che non poteva così influire sull’elezione dell’abate. I tratti distintivi della riforma cluniacense furono la rigida osservanza della regola benedettina e nella tradizione di Benedetto di Aniane e la costituzione di una federazione di monasteri posti sotto la guida dell’abbazia di Cluny.

Su richiesta dei papi gli abati di Cluny restaurarono Lérins e riformarono gli storici monasteri di Marmoutier, Saint-Germain d’Auxerre e di Saint-Maur-des-Fossés.

La riforma di Cluny ebbe successo anche in Italia: su invito del princeps Alberico II, nel 937 il secondo abate di Cluny Oddone scese a Roma e riformò l’abbazia di San Paolo fuori le mura e le altre comunità monastiche benedettine che servivano presso le basiliche di San Lorenzo e Sant’Agnese.

Tra X e XI secolo la vita eremitica apparve a molti un altro mezzo efficace per la restaurazione del monachesimo benedettino e a dare nuovo impulso all’istituzione eremitica fu san Romualdo che la mantenne nell’ambito della regola di san Benedetto. Abate di Sant’Apollinare in Classe a Ravenna dal 998, abbandonò tale dignità per vivere in solitudine, poi si diede alla fondazione di eremitaggi (il principale fu quello di Camaldoli, che diede il nome al suo movimento e dove egli si stabilì) e alla riforma di monasteri, come quello di Fonte Avellana.

Da Fonte Avellana uscì san Pier Damiani, collaboratore di numerosi pontefici e protagonista, assieme con papa Gregorio VII, della riforma della vita ecclesiastica e monastica.

Tra il XIII e il XIV secolo il monachesimo benedettino si avviò verso il declino: nonostante il numero di abbazie e priorati continuasse a salire, le comunità che le popolavano si ridussero pochi membri: la prassi religiosa era in decadenza e gli studi lasciavano a desiderare e la popolazione iniziò a preferire i frati provenienti dagli ordini mendicanti maggiormente animati da fervore di predicazione e di insegnamento.

Le condizioni del monachesimo benedettino ebbero un nuovo tracollo nel XV secolo, soprattutto a causa del regime della commenda con il quale il titolo di abate divenne appannaggio di laici ed ecclesiastici secolari.

I soli monasteri immuni dal fenomeno della commenda erano quelli federati in congregazioni che, in virtù della loro unità giuridica e disciplinare, erano meno esposti a ingerenze esterne.

Nel 1408 l’abbazia di Santa Giustina a Padova venne affidata in commenda al giovane nobile veneziano Ludovico Barbo deciso a restaurarvi la regolare osservanza. Dopo aver risollevato la situazione morale e materiale della sua abbazia Barbo venne chiamato a riformare anche altri cenobi, anche fuori dal territorio veneziano.

I monasteri riformati si unirono in una congregazione, detta “de Unitate ” o “de Observantia”, approvata da papa Martino V il 1º gennaio 1419.

Martin Lutero, nel 1521, attaccò duramente la dottrina secondo cui la vita monastica sarebbe stata una forma migliore di sequela di Cristo e negò ogni fondamento biblico alla validità dei voti religiosi e dichiarando liberi i monaci da ogni vincolo. Delle oltre 1.500 abbazie benedettine esistenti in Europa al principio del Cinquecento, ne sopravvissero solo 800.

In Germania l’ordine fu gravemente danneggiato dall’adesione di numerosi principi tedeschi alla Riforma anche per la possibilità per i signori locali di incamerare i patrimoni delle ricche abbazie dei loro territori.

Complessivamente, in Germania, nel corso del Cinquecento, scomparvero 200 monasteri benedettini.

L’ordine benedettino ricevette un nuovo impulso dal Concilio di Trento. I padri conciliari, nel 1563, decisero che era di sedici anni il limite minimo di età per abbracciare la vita religiosa e solo dopo almeno un anno di noviziato; prima di essere ammesso alla professione dei voti ci si sarebbe dovuti accertare della piena libertà del candidato; venne biasimato il fenomeno della commenda e venne prescritta la pratica della povertà e la perfetta vita comune. Il monachesimo benedettino conobbe una nuova fase di vitalità e sviluppo.

Nella seconda metà del Settecento l’atteggiamento dell’opinione pubblica e dei governi nei confronti degli ordini religiosi si fece ostile.

Il numero dei monasteri benedettini si ridusse drasticamente dopo la Rivoluzione del 1789, che portò al dissolvimento delle ultime comunità benedettine in Francia e Belgio, e con Napoleone Bonaparte.

Come conseguenza del trattato di Lunéville Napoleone secolarizzò i numerosi principati ecclesiastici e li consegnò ai sovrani tedeschi causando, tra il 1803 e il 1806, la perdita di tutti i monasteri in Baviera, Baden, Württemberg e Prussia; Giuseppe Bonaparte soppresse tutti i monasteri del regno di Napoli a eccezione delle abbazie di Cassino, Cava e Montevergine, dove ai monaci venne consentito di rimanere per conservare il patrimonio archivistico ma in abiti civili; dopo la conquista di Madrid (1808) da parte di Napoleone vennero secolarizzati anche i monasteri di Spagna e Portogallo; anche la Polonia perse tutti i suoi monasteri. Sopravvissero, in tutta Europa, solo una trentina di abbazie benedettine.

La restaurazione del monachesimo benedettino nell’impero austro-ungarico venne avviata nel 1802 per iniziativa di Francesco I, interessato specialmente all’attività educativa svolta dai monaci.

Per la restaurazione dell’ordine in Francia e Germania ebbero notevole importanza i monasteri di Solesmes e di Beuron, che divennero centri di due nuove congregazioni monastiche riformate.

L’abbazia benedettina di Solesmes, la prima dove vennero reintrodotti i voti solenni e gli abati perpetui, venne rifondata nel 1833 da Prosper Guéranger, seguace di Lamennais e dell’ideale di libertà ecclesiastica di fronte ai poteri civili ma strenuo oppositore del gallicanesimo.

Il 12 luglio 1893, Leone XIII approvò l’unione delle tredici congregazioni benedettine in una confederazione sotto la presidenza di un abate primate, le cui prerogative vennero definite dalla congregazione per i Vescovi e i Regolari con il decreto Inestimabilis.

La residenza dell’abate primate venne fissata nel collegio internazionale di Sant’Anselmo all’Aventino, fondato da Leone XIII il 4 gennaio 1887 in previsione dell’unione per ricevere studenti da tutte le congregazioni benedettine.

Ogni congregazione elegge un abate preside: gli abati presidi si riuniscono nel sinodo dei presidi, convocato almeno ogni due anni dall’abate primate e da lui presieduto. Il sinodo elegge un consiglio costituito da tre presidi che assistono l’abate primate nelle sue funzioni e sceglie, tra i membri del consiglio, il vicario, che fa le veci dell’abate primate in caso di suo impedimento: consiglio e vicario restano in carica sino alla riunione del sinodo successivo.

I superiori di tutte le abbazie e priorati indipendenti della confederazione si riuniscono ogni quattro anni nel congresso degli abati, al quale spetta il compito di eleggere l’abate primate.

L’abate primate dura in carica otto anni e può essere rieletto per quattro anni: egli rappresenta la confederazione ma, nel rispetto dell’autonomia dei singoli monasteri e congregazioni, non gli spettano i poteri tipici dei moderatori supremi degli istituti religiosi. All’abate primate spetta anche il titolo di abate di Sant’Anselmo all’Aventino e gran cancelliere del Pontificio Ateneo Sant’Anselmo.

Alla confederazione possono essere consociati anche i singoli monasteri femminili, le federazioni di monasteri femminili e le congregazioni religiose femminili di tradizione benedettina.

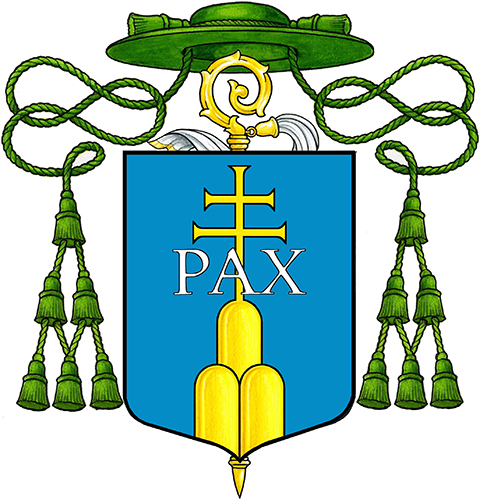

Lo stemma dell’Ordine Benedettino si blasona: «D’azzurro ai tre monti all’italiana di oro sormontato dalla croce patriarcale nascente dal monte superiore, pure di oro, attraversata dalla scritta in argento PAX».

Note di Bruno Fracasso

Liberamente tratte da wikipedia

STEMMA RIDISEGNATO

Disegnato da: Massimo Ghirardi

STEMMA ACS

STEMMA UFFICIALE

LOGO

LEGENDA