Pio X – Sarto

Pio X – Sarto

Storia e informazioni

Pio X (in latino: Pius PP. X, nato Giuseppe Melchiorre Sarto; Riese, 2 giugno 1835 – Roma, 20 agosto 1914) è stato il 257º vescovo di Roma e papa della Chiesa cattolica dal 4 agosto 1903 fino alla sua morte.

Nacque a Riese – comune che, in suo onore, dal 1952 ha assunto la denominazione di Riese Pio X, in provincia di Treviso – secondo di dieci figli in una famiglia modesta. Suo padre Giovanni Battista (1792-1852) era, oltre che fattore, cursore dell’amministrazione asburgica (assimilabile alle odierne funzioni di messo comunale) e sua madre, Margherita Sanson (1813-1894), una modesta sarta di campagna. Egli si distinse da molti suoi predecessori e successori proprio per il fatto che il suo cursus honorum fu esclusivamente pastorale senza alcun impegno presso la curia o nell’attività diplomatica della Santa Sede.

Ricevette la tonsura nel 1850 ed entrò nel seminario di Padova, grazie a una borsa di studio ottenuta tramite il patriarca di Venezia Jacopo Monico, suo compaesano. Fu ordinato prete nel 1858 dal vescovo di Treviso, Giovanni Antonio Farina, e divenne cappellano della parrocchia di Tombolo. Nel 1867 fu promosso arciprete di Salzano e poi, nel 1875, canonico della cattedrale di Treviso e cancelliere vescovile, fungendo nel contempo da direttore spirituale nel seminario diocesano, esperienza della quale serberà sempre un ottimo ricordo.

Il 10 novembre 1884 fu nominato vescovo di Mantova; ricevette la consacrazione episcopale sei giorni dopo nella basilica di Sant’Apollinare in Roma dal cardinale Lucido Maria Parocchi. Partecipò così al primo Congresso catechistico nazionale tenutosi a Piacenza tra il 24 e il 26 settembre 1889 e presentò un voto a favore di «…un catechismo popolare storico-dogmatico-morale redatto in domande brevi e risposte brevissime».

Successivamente ricoprì la carica di patriarca di Venezia. Il governo italiano rifiutò peraltro inizialmente il proprio exequatur, asserendo che la nomina del patriarca di Venezia spettava al Re e che, inoltre, Sarto era stato scelto su pressione del governo dell’Impero austro-ungarico. Giuseppe Sarto dovette quindi attendere ben 18 mesi prima di poter assumere la guida pastorale del patriarcato di Venezia. Con la nomina a patriarca egli ricevette pure la berretta cardinalizia nel concistoro del 12 giugno 1893.

Alla morte di papa Leone XIII, il candidato al soglio pontificio era considerato il segretario di Stato Rampolla, ma, all’apertura del conclave, il 1º agosto 1903, il cardinale Puzyna, arcivescovo di Cracovia, comunicò che l’imperatore austro-ungarico Francesco Giuseppe, usando un antico diritto, aveva posto il veto all’elezione del cardinale Rampolla che, come segretario di Stato, aveva cercato di convincere Leone XIII a negare una sepoltura cristiana all’arciduca Rodolfo d’Asburgo-Lorena, suicidatosi.

Il conclave decise di obbedire alla volontà dell’imperatore e i suffragi si orientarono sul patriarca di Venezia, che fu eletto il 4 agosto e incoronato il 9. Prese il nome pontificale di Pio X in onore dei suoi ultimi predecessori. Scelse come motto del suo pontificato “Instaurare omnia in Christo” (Instaurare tutte le cose in Cristo).

A Roma lo seguirono le sorelle Rosa, Anna e Maria e monsignor Giovanni Battista Parolin, figlio della sorella Teresa e unico nipote del Sommo Pontefice.

Una delle prime decisioni di Pio X fu l’abolizione, con la costituzione apostolica Commissum Nobis, del veto che spettava ad alcuni sovrani cattolici e grazie al quale egli era divenuto pontefice.

Il nuovo Papa, consapevole di non avere alcuna esperienza diplomatica né una vera e propria formazione universitaria, seppe scegliere dei collaboratori competenti come il giovane monsignore Rafael Merry del Val, di soli 37 anni, poliglotta e direttore della Pontificia accademia ecclesiastica, oltre che segretario del conclave del 1903, nominandolo proprio segretario personale e, poi, segretario di Stato e prefetto del Palazzo Apostolico, ancora prima di crearlo cardinale il 9 novembre 1903. Dal 1911 Merry del Val fu pure camerlengo ed ebbe campo libero nella conduzione della diplomazia vaticana.

Papa Pio X visse parcamente, assistito dalle sorelle, in un appartamento fatto allestire appositamente.

Caratteristico e storicamente importante fu l’indirizzo teologico tradizionalista che diede alla chiesa. Si stava diffondendo all’interno del mondo cattolico, e in ampi settori della stessa gerarchia ecclesiale, una sorta di rivisitazione filosofica della teologia cattolica sotto l’effetto dello scientismo di fine Ottocento. In risposta, Pio X introdusse, dal 1º settembre 1910, il giuramento della fede per tutti i membri del clero.

Nel 1917 promulga il “Codice di diritto canonico”, e il “Catechismo” che porta il suo nome. Riformò la Curia romana con la costituzione Sapienti consilio del 29 giugno 1908, sopprimendo varie congregazioni divenute inutili. Poco prima di morire era intento a completare gli studi preparatori di un documento relativo alle condizioni di liceità dell’esercizio del diritto di sciopero.

Impose il canto gregoriano nella liturgia e fornì precise istruzioni circa l’uso della musica nelle funzioni religiose.

Pio X creò il primo cardinale sudamericano della storia della Chiesa, nel 1905, quando elevò alla porpora cardinalizia il vescovo brasiliano Joaquim Arcoverde Cavalcanti.

L’8 agosto 1910 emanò il decreto Quam singulari Christus amore con il quale ripristinò l’età della prima comunione e della prima confessione dei bambini all’età dell’uso della ragione e il 1º novembre 1911 promulgò il nuovo Breviario con la bolla Divino Afflatu.

Con l’enciclica Il fermo proposito, dell’11 giugno 1905, il pontefice allenta le restrizioni del divieto per tutti i cattolici italiani di partecipare alla vita politica di papa Pio IX, soprattutto per arginare i consensi verso le forze socialiste. Pio X li dispensa dal divieto qualora ne riconoscano “la stretta necessità pel bene delle anime e per la salvezza delle loro chiese”.

In Francia, con l’entrata in vigore della legge del 9 dicembre 1905, si erano registrati una serie di provvedimenti tendenti alla dissoluzione delle congregazioni religiose, all’espulsione dei religiosi regolari: insegnanti, personale infermieristico. Pio X, nel 1906, con l’enciclica Vehementer Nos dell’11 febbraio, l’allocuzione concistoriale Gravissimum del 21 febbraio e l’enciclica Gravissimo Officii Munere del 10 agosto, proibì ogni attività collaborativa all’applicazione della nuova legge. Prendendo a pretesto tale opposizione lo Stato francese incamerò gli ingenti beni immobili ecclesiastici.

Analoghe tensioni si registrarono con il Portogallo, dopo l’avvento in quel Paese, nel 1910, della repubblica guidata da gruppi di potere anticlericali massonici. Pio X rispose con l’enciclica Iamdudum.

In occasione della guerra italo-turca, la Santa Sede mantenne un atteggiamento neutrale, preoccupata e infastidita soprattutto dall’utilizzo della religione come giustificazione dell’impresa coloniale italiana, Pio X non desiderava che l’impresa coloniale italiana assumesse i connotati di una guerra di religione fra musulmani e cristiani. Questa posizione neutrale e a favore della pace gettò le basi per l’atteggiamento che la Santa Sede manterrà in occasione dei due conflitti mondiali con Benedetto XV e Pio XII che faranno del principio di neutralità della Santa Sede il cardine della politica della Santa Sede nel conflitto tra potenze belligeranti.

Proprio nei primi giorni della prima guerra mondiale, Pio X morì per una cardiopatia il 20 agosto 1914 alle ore 1:15. Si dice anche che qualche tempo prima della morte abbia detto più volte sconsolato: “Verrà il guerrone” ossia la Grande Guerra.

Rompendo due secolari usanze funebri papali, Pio X fu il primo papa a rifiutare l’estrazione dei precordi (organi interni, destinati alla conservazione presso la cripta della chiesa dei Santi Vincenzo e Anastasio a Trevi) con conseguente imbalsamazione della salma, e per di più ordinò che la stessa restasse esposta ai fedeli solo per 8 ore.

Secondo le norme del diritto canonico, il 19 maggio 1944 fu effettuata la prima ricognizione delle spoglie mortali, trascorse tre decadi dalla data di morte. Il corpo era intatto in assenza di trattamenti post-mortem, quali l’imbalsamazione, secondo le volontà espresse dal Sommo Pontefice, che aveva esplicitamente rifiutato tali pratiche, e in conformità alla legge e all’uso ebraico. I resti erano conservati in una teca di bronzo fusa dalla Fonderia Artistica Ferdinando Marinelli di Firenze, esposta in san Pietro. All’evento erano presenti l’allora mons. Alfredo Ottaviani e il cardinale Nicola Canali. Nel giugno del 1951, le sue reliquie furono trasferite presso la porta prospiciente il pronao della Basilica di san Pietro ed esposte alla venerazione dei fedeli, in vista della sua proclamazione a beato. Pio X fu beatificato il 3 giugno 1951 e canonizzato il 29 maggio 1954 durante il pontificato di Pio XII, la festa fu fissata al 3 settembre. La sua salma è tumulata all’interno della Basilica di San Pietro in Vaticano.

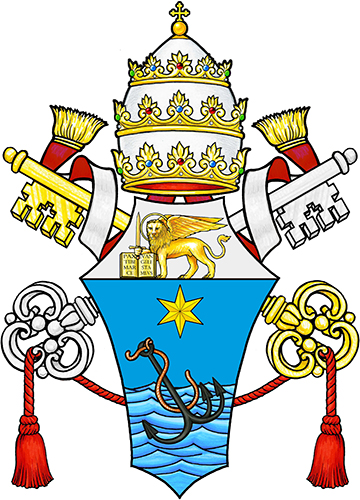

Lo stemma del pontefice si blasona: «D’azzurro, all’ancora a tre braccia di nero cordonata di rosso, posta in banda sopra un mare ondato al naturale e sormontata nel capo da una stella a sei punte d’oro, col capo di Venezia: d’argento, al leone alato passante, guardante e nimbato, tenente con la branca anteriore destra un libro recante la scritta: PAX TIBI MARCE EVANGELISTA MEUS e una spada, il tutto d’oro».

Il mare araldicamente rappresenta la clemenza, la generosità e la Grazia divina, mentre l’ancora è simbolo di costanza e di fermezza e nella forma evidenziata nello stemma richiama anche la P di Pietro, principe degli apostoli; la stella, dal canto suo, ricorda la mente rivolta a Dio, la finezza d’animo e azioni sublimi.

Nell’araldica ecclesiastica la stella maggiormente usata è quella ad otto punte che simboleggia il Salvatore, pur riscontrandosi anche scudi prelatizi con stelle a sei punte. Ricordiamo, anche, che la stella ad otto punte o ottagona rappresenta le otto beatitudini evangeliche.

Inoltre il numero otto, secondo la mentalità dei Padri della Chiesa, rappresenta sia la cifra del mondo risorto sia della vita eterna; infine, la stella d’oro, è simbolo di Maria.

Infatti, con l’invocazione Ave, maris stella (Ti saluto, stella del mare), l’inno della Chiesa esalta la Madre di Dio che sta al fianco dell’uomo indicandogli la via. Dato che nella sua esistenza storica essa precede il sole Cristo, come l’aurora precede la luce del sole, così Maria diviene la stella del mattino, stella mattutina, delle litanie lauretane.

Il “capo patriarcale di Venezia” con il leone di san Marco è ripreso dallo stemma dogale veneziano, ma vi si differenzia per il fondo che in quello papale è scorretto dal punto di vista araldico poiché sovrappone metallo (oro) a metallo (argento); lo stemma veneziano, invece riporta uno sfondo di azzurro.

Note di Bruno Fracasso

STEMMA RIDISEGNATO

STEMMA ACS

STEMMA UFFICIALE

LOGO

BLASONATURA

«D’azzurro, all’ancora a tre braccia di nero cordonata di rosso, posta in banda sopra un mare ondato al naturale e sormontata nel capo da una stella a sei punte d’oro, col capo di Venezia: d’argento, al leone alato passante, guardante e nimbato, tenente con la branca anteriore destra un libro recante la scritta: PAX TIBI MARCE EVANGELISTA MEUS e una spada, il tutto d’oro».

ATTRIBUTI

SMALTI

OGGETTI

OGGETTI

ALTRE IMMAGINI

LEGENDA